Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

A la memoria de mi padre, Adolfo Ramírez Gallego (1928-1999)

Nacido en una localidad de la sierra malagueña de Ronda llamada Benarrabá, Adolfo era el hijo mayor del médico de todos los pueblos de la zona y de una mujer llamada María del Mar Gallego Almansa, oriunda de Fiñana, la abuela a la cual debo este nombre de la patrona de Almería con el que me bautizaron y, parece ser, mucho de mi fisonomía. Mi abuelo murió joven, siendo ya el primer médico de la Academia de la Guardia Civil en Baeza y con la familia viviendo ya en Úbeda. Entonces, sus cuatro hijos se marcharon de Andalucía (dos a Francia, uno a Alemania y otro a «hacer las Américas», como se decía entonces). Este último fue Adolfo Ramírez Gallego, mi padre, un guapo andaluz militante con porte de torero, orgulloso de su patria, que hace ya algunas décadas viajó desde Granada, donde vivía entonces, hasta Barcelona… para aventurarse a cruzar el océano en una de las oleadas de inmigrantes que en aquel entonces buscaban mejor fortuna.

Con esa simpatía y desparpajo andaluz que llevó a gala durante toda su vida más allá de las décadas que vivió en Venezuela, ya que en los últimos años de su vida volvió a su patria, don Adolfo comentaba con humor que había decidido ir a Brasil porque allí vivía un primo suyo de Úbeda, pero que finalmente optó por quedarse en Venezuela debido a una razón que él consideró determinante…, y es que se quedó maravillado con el café espeso y dulzón que probó al llegar al Puerto de La Guaira. Años más tarde conocería a mi madre, venezolana de abuelo italiano, y nacerían tres hijas criollas-andaluzas con dos nacionalidades.

Crecí, por tanto, en un hogar de un inmigrante andaluz allende los mares que supo transmitir a sus hijas todo el amor que él sentía por su tierra. La casa en la que viví era ejemplo de un perfecto sincretismo cultural; por ejemplo, en Navidad se cenaban hallacas (que es la comida típica venezolana en estas fechas), pero los entrantes eran aceitunas y de postre se tomaban los polvorones y mantecados que mi padre compraba especialmente en la tienda de un amigo sevillano que los importaba directamente desde la localidad estepeña de Sevilla a la Candelaria, en el centro de Caracas. Y se veían como eventos sagrados los partidos de fútbol de España en cada mundial, se escuchaba música clásica, salsa y merengue, los Beatles, que le gustaban a mi madre, rock and roll, la música disco de los años setenta que oían mis tíos… y también flamenco, rumba flamenca y cante jondo.

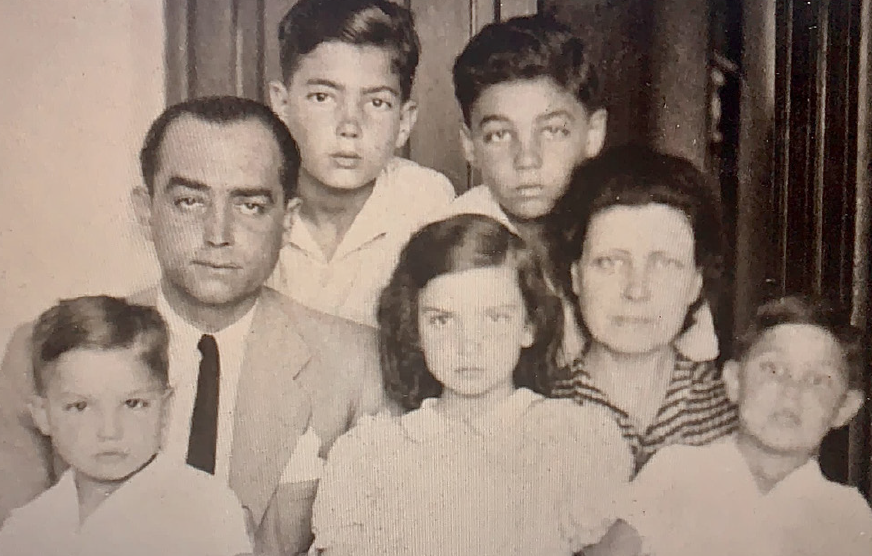

Adolfo Ramírez Laynes-Manuel y María del Mar Gallego Almansa con sus cinco hijos en Benarrabá (Málaga). Adolfo es el niño de pie a la derecha. (Foto: archivo familiar de la autora).

Hermanos Ramírez Gallego con su madre. Adolfo es el segundo por la derecha. Torremolinos (Málaga), 1966. Viaje de luna de miel. (Foto: archivo familiar de la autora).

Adolfo Ramírez Gallego y su hermana María del Mar en Granada antes de emigrar a Venezuela, a inicios de los años sesenta. (Foto: archivo familiar de la autora).

La autora de este texto junto a su padre, Adolfo Ramírez Gallego, y su madre, Eunice Alvarado Testta, en Caracas (Venezuela), en 1967 y 1968. (Foto: archivo familiar de la autora).

Adolfo Ramírez Gallego, como tantos y tantos inmigrantes allende los mares, contribuyó a que la fuerza de Andalucía penetrara de manera contundente en otros lugares del planeta, en los cuales la cultura andaluza es admirada e importante. En los rincones más insospechados de esa América hermana hay espacios cuyos olores, imágenes, sabores, sonidos e iconografía trasladan imaginariamente a cualquier región andaluza.

Cristóbal Colón, en el tercero de sus viajes, tuvo plena certeza de haber llegado al paraíso terrenal. Corría el mes de agosto de 1498 cuando las carabelas que tres meses atrás habían zarpado de Sanlúcar de Barrameda arribaron a las islas de Cubagua y Trinidad, desplazándose hacia la desembocadura del río Orinoco. Al entrar al golfo de Paria, el navegante se dio cuenta de que el agua era dulce y sabrosa en lugar de salada. La mar suave, el apacible viento y la temperatura templada (que le valieron a la zona la denominación de «Tierra de Gracia») son para Cristóbal Colón indicios, en gran manera concluyentes, de la cercanía del paraíso terrenal.

Y el almirante relaciona la «suavísima temperancia», el paisaje y la belleza percibida nada menos que con la «primavera andaluza» de Córdoba y de Sevilla. Quizá por ello «Nueva Andalucía» fue la denominación dada a la antigua provincia creada en 1568, que ocupaba una parte de las actuales Colombia y Venezuela. Y quizá también por ello esa gran herencia andaluza que ha pervivido en los nombres de tantas y tantas ciudades en Latinoamérica. En esa Nueva Andalucía sentó raíces Adolfo.

En el Ideal Andaluz, Blas Infante comentaba que «Andalucía ha de tener como ideal el predominio de su cualidad como inspiradora en la obra del progreso». Sin comprenderlo quizá a conciencia, pero si en su cotidianidad y acciones, Adolfo Ramírez Gallego, como tantos inmigrantes andaluces, contribuyó en América a la proyección de las numerosas cualidades que han permitido el progreso en distintos órdenes. Yo nací y crecí en Caracas, Venezuela, país que llevo en mi corazón. Tengo la fortuna de comprender la esencia «de lo de aquí y lo de allá» que me brindan los casi treinta años viviendo en la Andalucía de mi padre y de mis ancestros, profunda en sus convicciones, comprometida y auténtica, heredera de las luchas y de los desvelos de generaciones de andaluces y de andaluzas.

Yo, que soy andaluz y requeteandaluz —escribiría Federico García Lorca en una carta a su amigo Melchor Fernández Almagro—, suspiro por Málaga, por Córdoba, por Sanlúcar la Mayor, por Algeciras, por Cádiz auténtico y entonado, por Alcalá de los Gazules, por lo que es íntimamente andaluz…