:: TRANS 28. ARTÍCULOS. HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN. Págs. 35-68 ::

El espejo de Carroll: recorrido editorial, gráfico y social por las ediciones de Alicia en España

-------------------------------------

Juan Gabriel López Guix

Universidad Autónoma de Barcelona

ORCID: 0000-0002-8305-4201

-------------------------------------

El repaso histórico de las ediciones de Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo de Lewis Carroll publicadas en diferentes lenguas habladas en España desde la primera aparición aliciana en 1914 ofrece un inesperado marcador de tendencias y dinámicas mucho más amplias, tanto editoriales como políticas y culturales. La mera cronología de las ediciones y de la aparición de las Alicias en las diferentes lenguas ofrece un reflejo de los acontecimientos socioculturales acaecidos a lo largo de más de un siglo de historia y muestra también las tendencias culturales y los usos de la literatura infantil y juvenil en España.

PALABRAS CLAVE: historia de la traducción, Alicia en el país de las maravillas, A través del espejo, Lewis Carroll, literatura infantil y juvenil, traducción literaria, historia cultural.

Carroll's Looking-Glass: a Publishing, Graphic and Social History of Alice in Spain

The historical review of the translations of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass published in the different languages spoken in Spain since the first appearance of Alice in Wonderland in 1914 offers an unexpected marker of much broader editorial, political and cultural trends and dynamics. The mere chronology of the editions and the first appearances of Carroll’s books in the different languages reflects the socio-cultural events that have taken place in the country over more than a century and also shows the cultural trends and uses of children’s and young people’s literature.

KEY WORDS: history of translation, Alice in Wonderland, Through the Looking-Glass, Lewis Carroll, children’s and young people’s literature, literary translation, cultural history.

-------------------------------------

recibido en junio de 2024 aceptado en diciembre de 2024

-------------------------------------

Los nacimientos de Alicia

Es sabido que Alicia en el país de las maravillas vio la luz como relato oral contado por Charles Dodgson (Lewis Carroll) a sus acompañantes, tres niñas y dos adultos, en el transcurso de un paseo en barca por el Támesis el 4 de julio de 1862. Tras aquella excursión, Alice Liddell, la mediana de las niñas (hijas del decano de Christ Church, autor de un importante diccionario de griego antiguo), le pidió a Carroll que escribiera el cuento, de modo que éste volvió a nacer en forma manuscrita e ilustrada por él mismo en un cuaderno que entregó como regalo a la niña en la Navidad de 1864 y que es hoy uno de los tesoros más preciados de la Biblioteca Británica. El librito tuvo una buena acogida entre los niños que lo leyeron, y algunas amistades adultas aconsejaron su publicación. De modo que Carroll amplió el texto y añadió algunos episodios que hoy nos parecen consustanciales y que condensan la esencia de Alicia (como el capítulo de la Merienda de Locos). Haciéndose cargo de todos los gastos, encontró un editor, consiguió que John Tenniel (que ya era un ilustrador reconocido) realizara las ilustraciones y así la obra volvió a ver la luz por tercera vez, aunque en esa ocasión de un modo algo más trabajoso. La obra estuvo lista a finales de junio de 1865, tres años después de la excursión en bote. Sin embargo, John Tenniel no quedó satisfecho con la calidad de la impresión de las ilustraciones. La tirada se retiró, y el libro se volvió a imprimir de nuevo (estuvo listo el 18 noviembre de 1865, pero con fecha de 1866) 1.

Hasta aquí los tres nacimientos de la obra, pero hay un cuarto: el que se produce cuando Alice’s Adventures in Wonderland abandona la burbuja cultural en la que la obra fue engendrada, sale al mundo exterior de las lenguas y culturas del mundo y se convierte en Alice’s Abenteuer im Wunderland (trad. Antonie Zimmermann), Aventures d’Alice au pays des merveilles (trad. Henri Bué) o Le Avventure d’Alice nel Paese delle Meraviglie (trad. Federico Pietrocolà-Rossetti), por citar las tres primeras traducciones, que fueron auspiciadas y supervisadas por el propio Carroll en 1869 y 1872. Es decir, cuando inicia su recorrido para convertirse en un clásico de las literaturas del mundo.

Warren Weaver publicó en 1964 una obra pionera sobre las traducciones de Alicia, Alice in Many Tongues, en la cual identificó 47 lenguas a las que se había traducido Alicia en el país de las maravillas (1964, pp. 53-59) y 15 lenguas en el caso de A través del espejo (p. 67); en el apéndice, lista unas 340 ediciones a todos los idiomas (pp. 110-139) 2. Con motivo de los ciento cincuenta años de la primera edición de Alicia, la iniciativa se repitió y dio lugar a una monumental obra en tres grandes volúmenes, Alice in a World of Wonderlands, editada por Jon A. Lindseth y Alan Tannenbaum, que recopiló 7.609 ediciones de Alicia en 174 lenguas y 1.530 ediciones del Espejo en 65 lenguas (2015, p. 22). Según los datos proporcionados por ese libro (que llegan hasta agosto de 2014), las lenguas con mayor número de ediciones son el japonés y el español. Combinadas, ambas lenguas suponen un tercio de las ediciones de Alicia identificadas por esa iniciativa en la que participaron más de doscientos investigadores de todo el mundo (entre ellos, el autor de estas líneas). Debe hacerse constar que, en esa obra, el listado de las ediciones en español sólo incluye ediciones publicadas en España y en cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú), por lo que es posible que sea el español la lengua con la mayor presencia aliciana, sumando la veintena de países donde el español es lengua oficial y las ediciones estadounidenses en español.

Inicios de Alicia en España: décadas de 1910 a 1940

Lo que sigue es un breve repaso de la historia de las ediciones de Alicia en el país de las maravillas y su secuela A través del espejo en las lenguas a las que han sido traducidas en España: castellano, catalán, gallego, euskera, asturiano, aragonés y, de modo más reciente, aranés. Se dejan de lado dos lenguas históricas a las que también se ha traducido Alicia, el visigodo y el ladino (este último hablado aún vestigialmente por hablantes descendientes de la diáspora sefardí): esas dos versiones son productos de recuperación erudita y no reflejan dinámicas históricas, sociales o culturales internas 3. Curiosamente, la historia de esas traducciones constituye un pequeño Aleph borgiano que permite vislumbrar desde un solo punto las vicisitudes vividas por el país en el último siglo. También permite descubrir usos extraliterarios de la traducción y algunas dinámicas del mundo editorial.

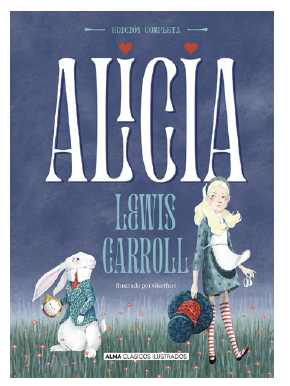

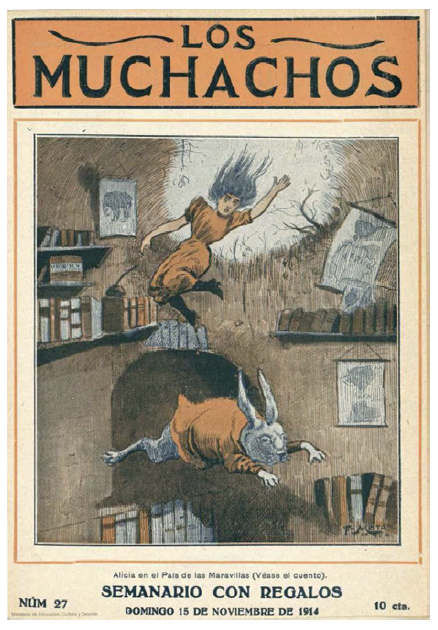

La primera aparición de Alicia en el sistema literario español coincidió con el momento en que se consolidaba un nuevo tipo de público lector, el infantil, que había empezado a adquirir importancia para el mundo editorial a finales del siglo XIX 4. Se fundó entonces, por ejemplo, la Editorial Calleja, que editó libros baratos de literatura infantil y de cuya importancia ha quedado constancia en castellano en la expresión «tener más cuento que Calleja» 5. A principios del siglo XX aparecen revistas específicamente dedicadas a jóvenes lectores, como En Patufet (1904) en catalán, o TBO (1917), nombres que también han dejado su impronta en nuestros léxicos. En 1914, el semanario Los Muchachos, nacido ese mismo año, publicó una adaptación de Alicia (imagen 1).

Imagen 1. Los muchachos (15 noviembre 1914).

Se trata de una versión abreviada que vio la luz en ocho entregas dominicales, entre el 15 de noviembre de 1914 y el 5 de enero de 1915, con un texto no firmado e ilustraciones de Fernando Fernández Mota. Las ilustraciones reflejan cierta influencia de Arthur Rackham, autor de una de las versiones ilustradas que aparecieron en Gran Bretaña a partir de 1907, cuando el texto de Carroll pasó a dominio público (véase nota 11, infra), por lo que no cabe sostener, como hace Jaime García Padrino (1992, p. 197 n. 41), que la versión abreviada de Los Muchachos fuera una edición «pirata».

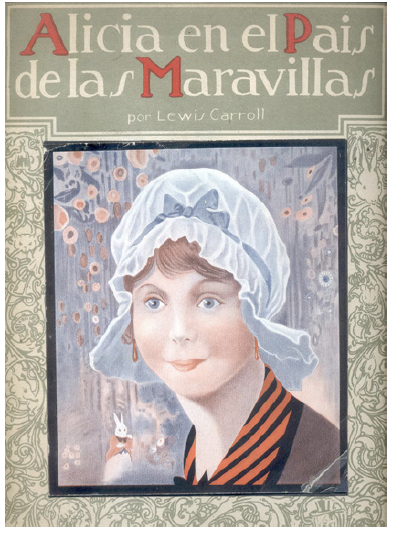

Esa misma adaptación sería publicada como librito en 1921 por la editorial Sucesores de Rivadeneyra (una de las grandes editoriales del siglo XIX) con ilustraciones de Joaquín Santana Bonilla 6 (imagen 2).

Imagen 2. Sucesores de Rivadeneyra (1921).

Por su parte, las primeras ediciones íntegras de la obra fueron publicadas en diciembre de 1927 por la editorial Mentora, como sostienen diversos estudiosos (Llobet, 2022) y como queda corroborado por las notas que mencionan la novedad editorial en la prensa 7. De modo que, pese a que las páginas de crédito de las segundas ediciones mencionan abril y octubre de 1927 para la versión catalana y castellana, respectivamente, parece ser que ambas aparecieron de modo simultáneo a finales de ese año, traducidas por el poeta Josep Carner y por el traductor, periodista, dramaturgo y poeta ultraísta Juan Gutiérrez Gili. Y ambas con los dibujos de Lola Anglada, una de las primeras ilustradoras profesionales españolas 8.

En realidad, el proyecto de esa publicación había sido concebido un tiempo atrás por Carner, quien ya en 1919 había anunciado su inminente aparición en la editorial de la que era entonces director literario, la Editorial Catalana 9. La editorial había sido fundada en 1917 por Enric Prat de la Riba, uno de los padres del catalanismo político, y tenía al frente del consejo de administración a Francesc Cambó, fundador de la Lliga Regionalista.

La Lliga fue un partido catalanista de talante conservador que canalizó los deseos de un mayor papel en la política española y promovió la Mancomunitat (1914-1925), un órgano de poder regional catalán. El mundo cultural catalán estaba dominado en esos años por el Noucentisme, del que Carner fue una de sus figuras literarias. Dicho movimiento representó los ideales de regeneración social y cultural de la burguesía catalana. Enriquecida gracias a la prosperidad económica facilitada por la neutralidad española en la primera guerra mundial, esa clase ilustrada patrocinó y consumió un gran número de proyectos artísticos, literarios, editoriales... En el terreno artístico, la mirada se volvió hacia la Grecia mediterránea en busca de unas formas sobrias y elegantes, con una decidida voluntad de modernidad. En el terreno de lo literario, la traducción se empleó como instrumento para revitalizar la lengua y enriquecer la tradición literaria catalana.

Alícia en terra de meravelles se presentó en ese momento como aporte a la creación de un canon de literatura infantil que contribuyera a la escolarización de los niños en catalán (en un momento en que la Mancomunitat fomentaba la formación de maestros para una escuela nueva y catalana) 10; aunque, por diversas circunstancias, la edición no vio entonces la luz. La Editorial Catalana, por su parte, quebraría en 1924.

En 1923, se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera, que tuvo el respaldo del rey Alfonso XIII. El golpe fue también apoyado inicialmente por la Lliga, aunque luego Primo de Rivera prohibiría el uso del catalán en las escuelas y acabaría por disolver la Mancomunitat (1925). De modo paradójico, esas medidas no frenaron el crecimiento iniciado varias décadas antes del público lector catalán y, en concreto, del infantil y juvenil y, entre 1923 y 1930, se produjo, como señaló Francesc Vallerdú (1977), una expansión del libro en catalán. El semanario infantil En Patufet (1904-1938) tiraba en 1927 unos 42.000 ejemplares (p. 43).

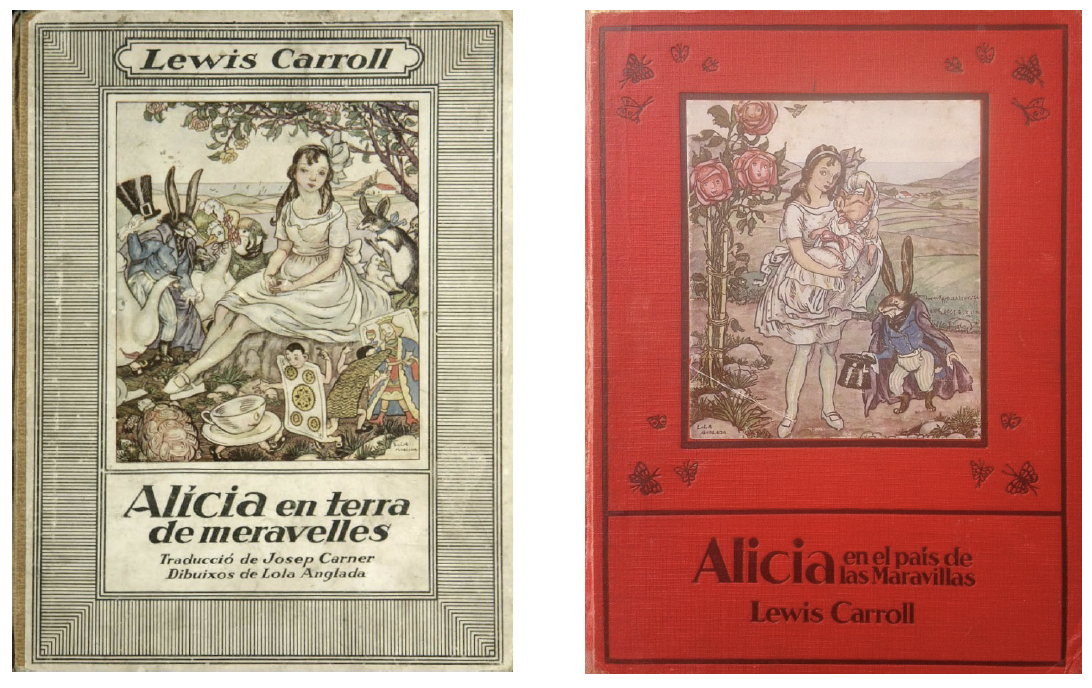

En ese contexto, nació en 1926 la Editorial Mentora, orientada a un público infantil catalanohablante y con un nombre que es indicio de voluntad formativa. Mentora fue continuadora de las ediciones infantiles de Editorial Catalana y publicó en 1927 las dos versiones de Alicia, la castellana y la catalana, que muy posiblemente ya estaba preparada antes del cierre de Editorial Catalana (Baró, 2006, pp. 89-90): Alícia en terra de meravelles y Alicia en el país de las maravillas (imágenes 3-4, respectivamente).

Imágenes 3-4. Las Alicias de la Editorial Mentora (1927); trad. Josep Carner (cat.) y Juan Gutiérrez Gili (cast.), ilus. Lola Anglada.

Cabría decir, pues, que la primera Alicia íntegra en castellano nace arrastrada por el impulso de renovación cultural de la burguesía catalana en las primeras décadas del siglo. Las dos versiones tuvieron gran éxito. Ambas se amoldan a las convenciones naturalizadoras de la época. Carner convierte la Reina de Corazones, carta inexistente en la baraja española, en Reina de Espadas y atribuye los poemas parodiados a autores catalanes. El impulso hacia la adaptación cultural se extiende a la esfera religiosa, y la absoluta ausencia de divinidad en la versión inglesa (López Guix, 2018) da paso a una gran presencia mariana en las exclamaciones de los personajes. Gutiérrez Gili también sigue las convenciones naturalizadoras de la época, aunque no es tan extremo en la adaptación. Y lo mismo hace Anglada en sus ilustraciones: sitúa a Alicia en un contexto mediterráneo (y, más en concreto, en un paisaje costero similar al existente cerca de Barcelona) en el que la vegetación, la arquitectura y otros elementos, como abanicos, mantillas, botijos, chichoneras e incluso la baraja de naipes son inconfundiblemente locales. La baraja dibujada es la española, pero siguiendo el llamado patrón catalán, que tiene variantes de diseño mínimas pero significativas; entre otras cosas, los oros están representados como soles y no como monedas. Una carta de la editorial a Anglada (fechada en octubre de 1926) establece los términos de la colaboración y menciona que se le entrega la traducción de Carner y se le presta una edición inglesa para que le sirva de inspiración (Llobet, 2022, pp. 60-61). A la vista de las imágenes finalmente publicadas, cabe deducir que se trató de una edición ilustrada por Arthur Rackham, cuya huella es ampliamente visible en Anglada (López Guix, 2016: 16-17).

La versión catalana de Carner se reeditó en 1930, en vísperas de la proclamación de la Segunda República. Sin embargo, tras el éxito del nuevo golpe de Estado, el régimen de Franco prohibió la publicación de libros en catalán (y, en especial, de los libros infantiles en catalán o en cualquier otra lengua “vernácula”). La Alícia de Carner no volvería a reeditarse hasta 1973, cuatro décadas más tarde. La castellana de Gutiérrez Gili se reeditó cinco veces más en los veinticinco años siguientes (1931, 1935, 1942, 1947, 1952) y fue la única en circulación hasta 1952.

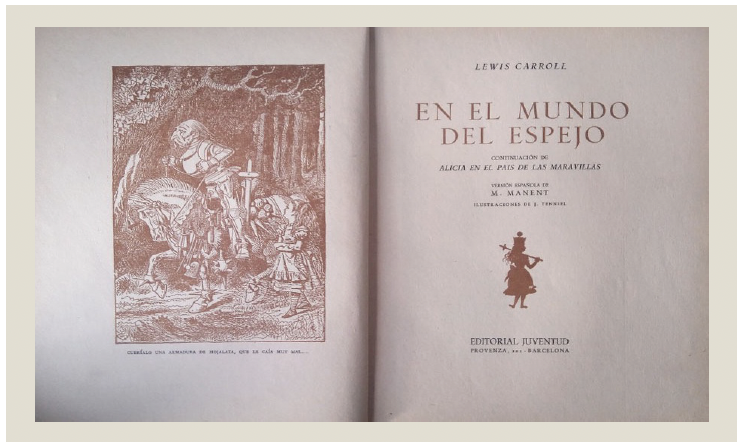

Cabe mencionar antes de ese año otra aparición aliciana, que puede ser reveladora de dinámicas ocultas. En 1944, en lo más fragoroso de la guerra mundial (con Londres sometido a un segundo blitz, el llamado Baby Blitz) y estando España en plena autarquía, apareció una versión en castellano de la segunda parte de Alicia titulada En el mundo del espejo, editada por la editorial Juventud (sucesora de Mentora), con ilustraciones de John Tenniel y en traducción firmada por M. Manent (1898-1988). Teniendo en cuenta la situación internacional, que las ilustraciones de Tenniel no pasarían al dominio público hasta 1965 11 y que ese libro de Juventud no se volvió a reeditar hasta 1969, no es descabellado pensar que la editorial aprovechó el desbarajuste provocado por la catástrofe de la guerra para publicar las ilustraciones sin permiso.

Imagen 5. Frontispicio y portada de En el mundo del espejo, Juventud (1944).

En España, el siglo se vio partido por la guerra civil (1936-1939), y las vicisitudes vitales de los protagonistas de la introducción de las ediciones íntegras de las Alicias en España ilustran ese desgarro. Josep Carner, que en 1921 había ingresado en la carrera diplomática y salido de España en esa fecha para ocupar diversos cargos consulares, fue uno de los pocos diplomáticos que se mantuvo fiel a la República. Tras la victoria de Franco, se exilió a México y, al acabar la segunda guerra mundial, se trasladó a Bélgica, donde residió hasta el final de su vida. En abril de 1970, ya enfermo, realizó una breve visita a Barcelona. Murió en Bruselas a principios de junio, al poco de su regreso.

Lola Anglada, que tuvo un papel muy activo como propagandista en favor del bando catalanista y republicano, vio truncada su carrera profesional tras haber sido en las décadas anteriores una pionera de la ilustración. Sin posibilidad de encontrar trabajo, vivió la dictadura de Franco en un exilio interior, primero escondida en un piso de Barcelona y luego en Tiana, una localidad cercana donde veraneaba su familia. Murió en esa localidad en 1984. Es prácticamente desconocida fuera de Cataluña.

Juan Gutiérrez Gili, cuyos artículos periodísticos publicados durante la dictadura de Primo de Rivera ya habían sido objeto de censura, enfermó a principios de 1939 de tuberculosis y murió a las pocas semanas, el 29 de marzo, tres días antes del final de la guerra civil, según relata su hija María Teresa Gutiérrez Comas (1996). Esa enfermedad, fruto de la miseria y las deficientes condiciones higiénicas provocadas por la guerra, causó estragos en España a partir de 1937. De acuerdo con una investigación reciente, la tuberculosis que acabó con la vida de George Orwell en 1950 habría sido contraída en 1937 en el hospital de Barcelona donde se recuperaba de la herida sufrida en el cuello en el frente de Aragón (Malvern, 2018, y Saravayskaya et al., 2020). Contrario como Orwell al bando de los sublevados (aunque sin llegar a empuñar las armas), Gutiérrez Gili había temido las represalias de los vencedores hasta el punto de pedir a su mujer que quemara cualquier papel comprometedor. Tras su muerte, las nuevas autoridades se presentaron en su casa para detenerlo.

Marià Manent fue un destacado intelectual catalán: poeta, crítico literario, traductor, memorialista y activista cultural. Tras la guerra civil, abandonó su actividad poética y entró a trabajar como director literario de Editorial Juventud. Escribió a lo largo de toda la vida un dietario en catalán que permaneció en buena parte inédito; su obra publicada consistió sobre todo en traducciones de poesía del inglés, la mayoría en castellano. La M. con la que aparece su nombre en la portada de En el mundo del espejo puede leerse simbólicamente como la inicial de un silenciado Marià, Mariano en catalán.

Consolidación de Alicia en la literatura infantil y juvenil: décadas de 1950 y 1960

A principios de la década de 1950 se produjeron en España algunos acontecimientos significativos que marcaron el inicio de la apertura del país al exterior. En 1953, se firmaron el concordato con el Vaticano (concesión a la Iglesia de importantes privilegios en materia fiscal, económica y educativa) y los llamados Pactos de Madrid con Estados Unidos (cesión de bases militares a cambio de ayuda económica). Además, en 1955, España ingresó en las Naciones Unidas; y, en 1959, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower visitaría el país, y al gobierno llegaría un grupo de políticos “tecnócratas”. Esos nuevos ministros, vinculados todos ellos al Opus Dei, aplicarían un Plan de Estabilización que llevaría a la liberalización de la economía y la apertura al capital exterior.

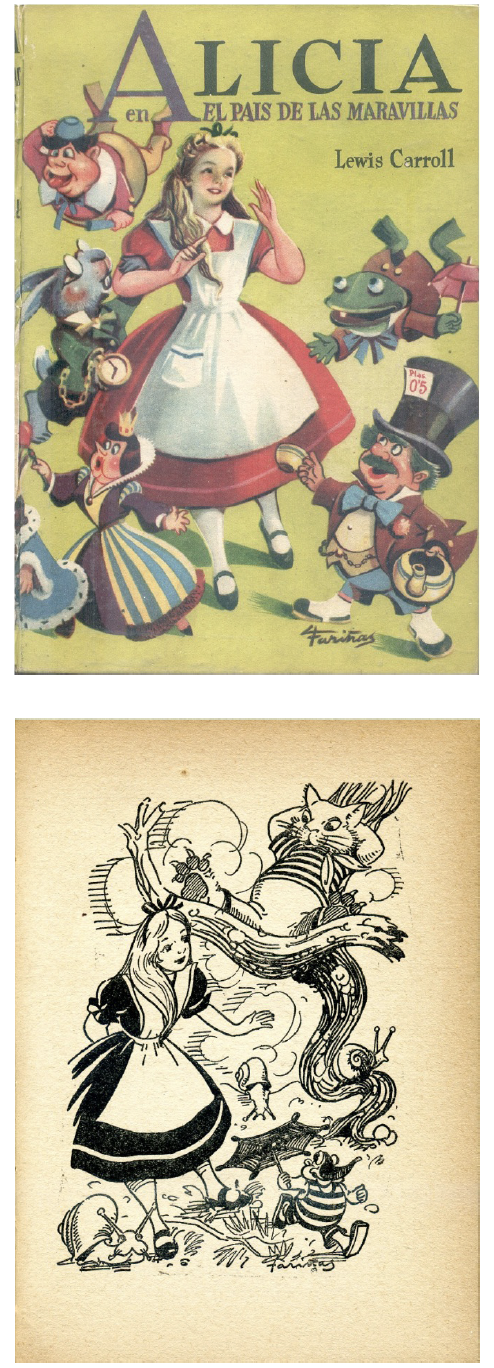

Imágenes 6-7. Cubierta e ilustración de Alicia (Mateu, 1952); trad. Rafael Ballester, ilus. Salvador Fariñas.

En ese contexto apareció en 1952 la segunda traducción al castellano de Alicia en el país de las maravillas (imágenes 6-7). La publicó la editorial Mateu en traducción de su director literario, Rafael Ballester Escalas (1916-1993). Las ilustraciones fueron obra de Salvador Fariñas y enfatizan el aspecto disparatado de la obra, con un gato de Cheshire caracterizado como apache parisino, un fantasioso grifo con gorguera, pantalones y tirantes, un mongolfiero surcando los aires... La traducción tuvo, como se verá a continuación, una influencia considerable.

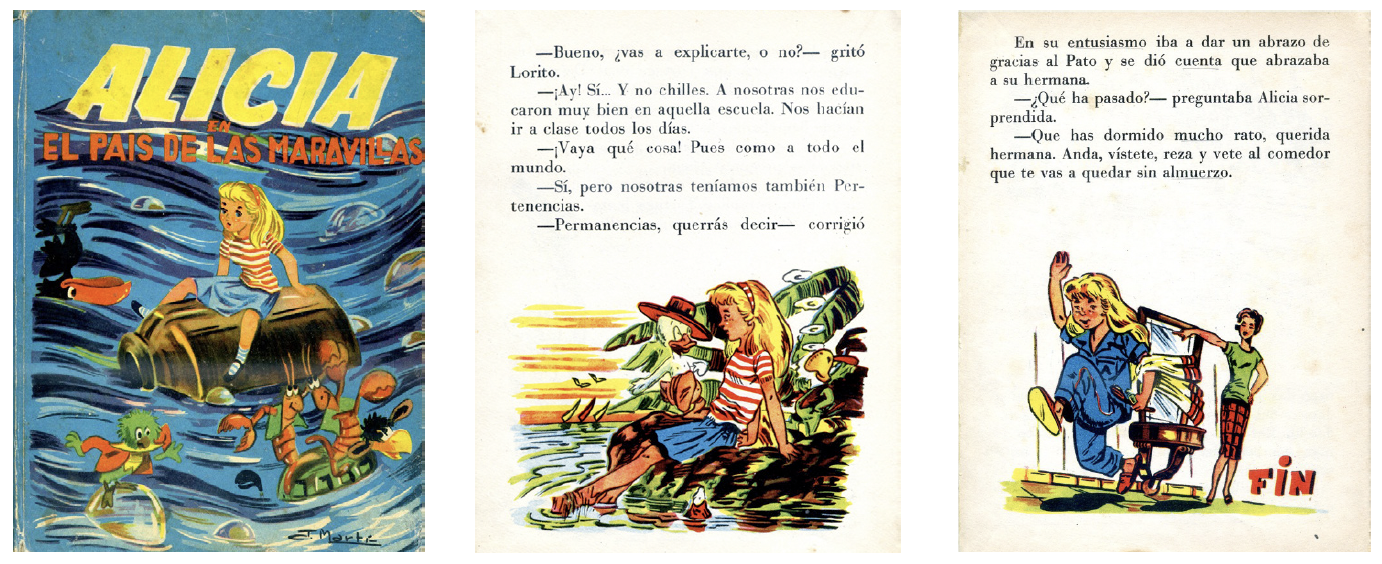

La edición es contemporánea de la película de Walt Disney (1951), estrenada en España en 1954 y símbolo en cierto modo la nueva etapa en la que entraba España, puesto que coincidió con la rehabilitación internacional de Franco y el fin del ostracismo del país. Como la traducción de Ballester, aunque de un modo diferente (es decir, en el plano iconográfico y no en el textual), dejó una importante huella en las representaciones alicianas posteriores. Muchas ediciones revelan una impronta disneyana; en ocasiones, la ilustración de cubierta estará claramente basada en Disney, aunque el resto de ilustraciones no lo esté o lo esté menos, como ocurre en la pequeña Alicia anónima de Editorial Cervantes, que introduce al final una exhortación a la oración matutina (imágenes 8-10), o en las ediciones de Bruguera. La influencia de la película también se notará en el hecho de presentar las dos Alicias (muchas veces, con grandes aportes creativos) bajo el título único de Alicia en el país de las maravillas, de modo que A través del espejo no tendrá demasiada autonomía como libro por derecho propio.

Imágenes 8-10. Cubierta y páginas interiores de la Alicia de Editorial Cervantes, c. 1955; adap. anónima, ilus. Josep Martí.

Pese a que la Alicia de Rafael Ballester sólo se volvió a publicar cuatro veces más en el curso de las cuatro décadas siguientes, su enorme influencia se debió a la utilización que hizo de ella la editorial Bruguera, especializada en el público infantil y juvenil. Bruguera, que afirma basarse en un original inglés (Alice in a wonderful land [sic]), usó la traducción de Ballester para realizar a partir de 1956 diferentes adaptaciones con las que inundó el mercado durante los siguientes treinta años (imágenes 11-12). Otras editoriales también la utilizarán como texto de partida para sus adaptaciones. Entre 1956 y 1986, año de su cierre, Bruguera publicó unas 90 ediciones y reediciones de Alicia en el país de las maravillas, una cincuentena de las cuales con un rastro visible de la versión de Rafael Ballester (López Guix, 2017). Aparecerán además, por supuesto, por parte de otras editoriales, muchas otras ediciones de Alicia en castellano. En esa treintena de años, se publicaron en España al menos 210 ediciones y reediciones de la obra (López Guix, 2015).

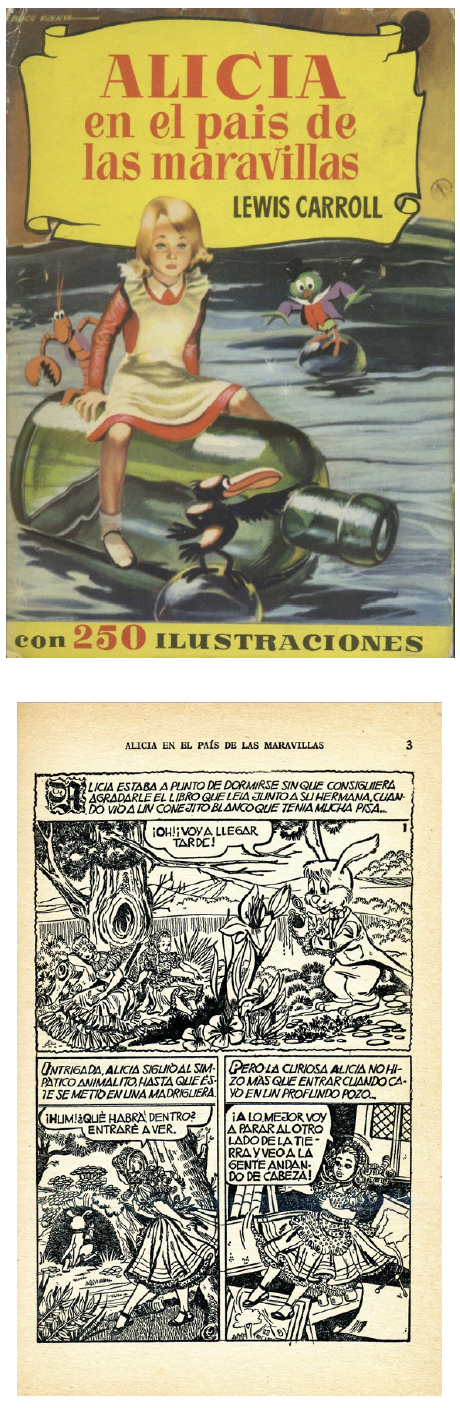

Imágenes 11-12. Cubierta y página interior de la Alicia de Bruguera, 1956; trad. María Martí, ilus. María Barrera.

En la década de 1960, como consecuencia del fin del aislamiento del país y los cambios introducidos en el gobierno, la economía empezó a mejorar; se levantó la prohibición explícita de publicar literatura infantil en lenguas que no fueran el castellano y también empezó a relajarse la censura. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 eliminó la censura previa y dio lugar a cierta permisividad en las publicaciones.

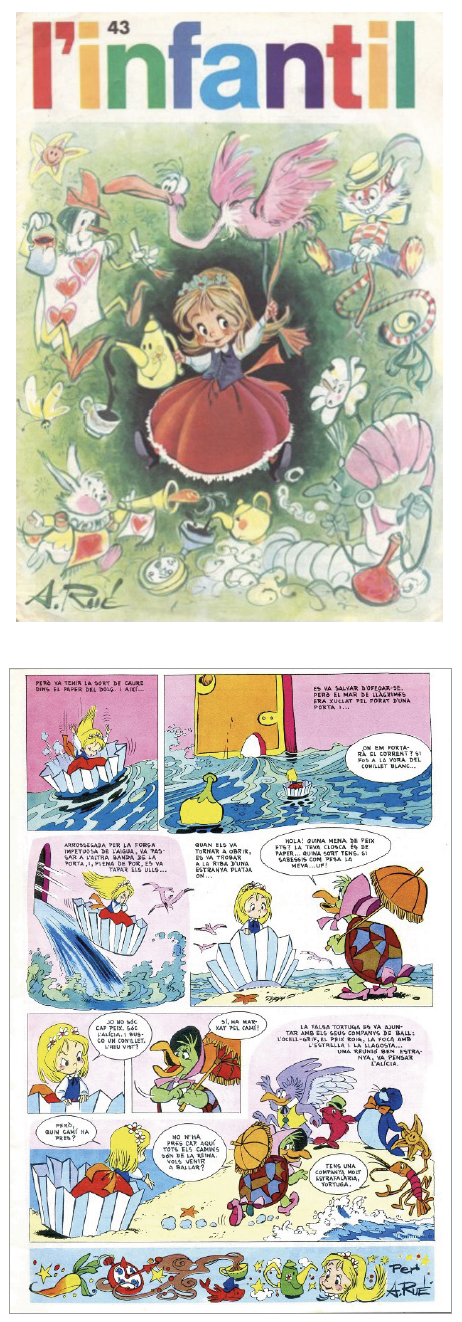

Surgieron entonces en esos años, bajo el amparo de la Iglesia católica, algunas iniciativas que intentaron suplir la ausencia de enseñanza en catalán y euskera, y facilitar material de lectura infantil en esas lenguas. Así, por ejemplo, con respecto al catalán y con el impulso de la Acadèmia de la Llengua Catalana de les Congregacions Marianes de Barcelona, en 1963 se reconvirtió en revista un suplemento infantil de la Hoja Diocesana del Seminario de Solsona, aprovechando que la diócesis disponía de permiso gubernativo para editarlo desde 1951. Asumida la gestión desde Barcelona (y con supervisión del obispo de Solsona), la revista L’Infantil tomó como modelo revistas francesas (Tintin, Pilote) y belgas (Spirou) y se dirigió a un público de 6-12 años con el propósito de difundir los valores del catolicismo y la catalanidad. En su número 43 (1966) empezó a publicar Alícia al país de les meravelles, una versión adaptada e ilustrada por Albert Rué del libro de Carroll (imágenes 13-14, en pág. ant.). La serie tuvo 16 entregas y se prolongó hasta el número 62 (algunos números fueron dobles).

Imágenes 13-14. Cubierta y página interior de la revista L’Infantil, 43 (1966), con la versión de Albert Rué.

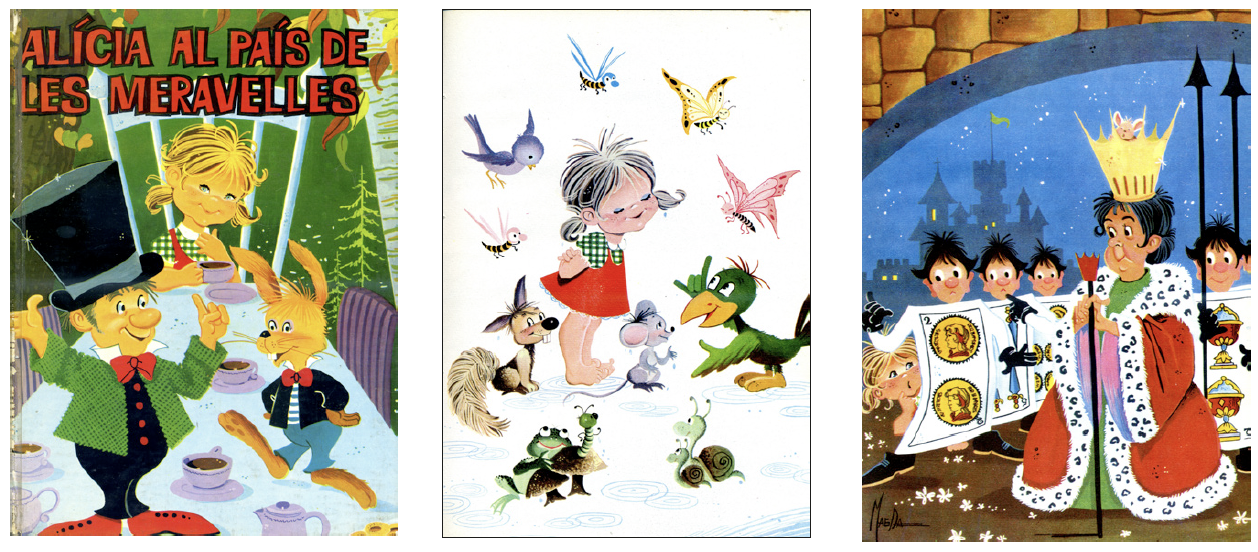

La edición comercial también aprovechó la nueva permisividad. Así, la editorial Ferma, fundada por Juan Fernández Mateu, hermano del dueño de la editorial Mateu, publicó en castellano y en catalán versiones infantiles muy resumidas de Alicia, con el texto a cargo en ambos casos de Frederic Clarà y con Magda como ilustradora (1966) (imágenes 15-17).

Imágenes 15-17. Cubierta e ilustraciones de la Alicia en catalán de Ferma, 1966; adap. Frederic Clarà, ilus. Magda.

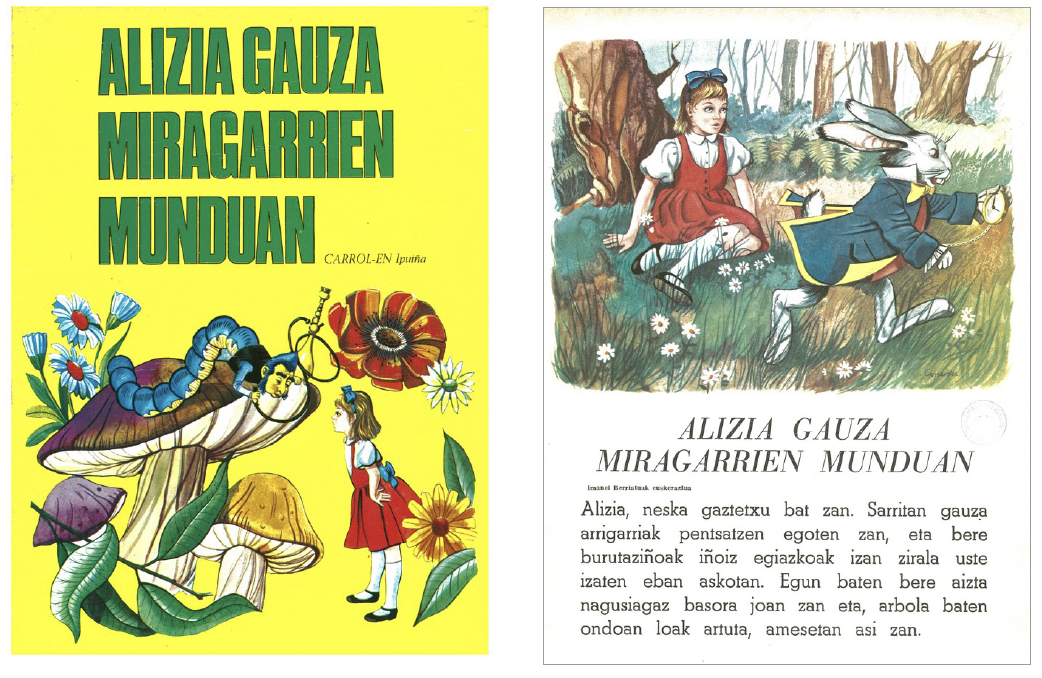

En 1968, asomó en el ámbito vasco la primera edición aliciana, como manifestación también de una reivindicación de la lengua y la cultura ligada a ambientes nacionalistas y católicos. Esa primera Alicia en euskera, Alizia gauza miragarrien munduan (“Alicia en el mundo de las cosas maravillosas”), fue publicada por la editorial La Gran Enciclopedia Vasca, fundada por José María Martín de Retana (1936-2014) en 1967 a imitación de la Enciclopèdia Catalana (1965) y dedicada a publicar obras relacionadas con la cultura vasca (imágenes 18-19). Se trató de la traducción de una adaptación italiana obra de Bianca Maria Giometti e ilustrada por Roberto Canaider (1965). La traducción fue realizada por el fraile franciscano Imanol Berriatua. Hombre de firmes convicciones nacionalistas, sus superiores juzgaron prudente en 1937 enviarlo a Cuba junto con otros frailes. Regresó a España en 1950; fundó una revista literaria, Anaitasuna (1953-1982), y fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca (1961). Su interés por los métodos israelíes para el aprendizaje rápido del hebreo lo llevaron a desarrollar una metodología similar para el euskera (Hitz egin!, 1978) (Enciclopedia Auñamendi, 2024). Además de Alizia, en 1968 también tradujo para La Gran Enciclopedia Vasca adaptaciones de Pinocho, Cenicienta, Blancanieves, El gato con botas, La bella durmiente y El patito feo.

Imágenes 18-19. Cubierta y página interior de la Alicia de La Gran Enciclopedia Vasca (1968); trad. Imanol Berriatua, ilus. Roberto Canaider.

Ese mismo año la Abadía de Montserrat se hizo cargo de la revista L’Infantil y decidió impulsar una serie de obras de literatura infantil y juvenil en catalán. El primer libro fue la adaptación de Alicia realizada por Albert Rué (1969).

Un nuevo público, esplendor de Tenniel y riqueza lingüística (1970-2000)

En la década de 1970, en las postrimerías del franquismo, se refleja en España el cambio importante internacional en la percepción cultural de Alicia. La obra de Carroll ya había sido apreciada por los surrealistas y las vanguardias históricas, pero en la década de 1960, coincidiendo con el centenario de la publicación del libro, se produjo una revalorización más general y una resignificación en el contexto de la contracultura. Los continuos cambios de percepción asociados a la ingestión de sustancias no podían dejar de resultar atractivos en unos años marcados por la experimentación y la psicodelia. Así, por ejemplo, los tres personajes de la merienda de locos, el Sombrerero, la Liebre y el Lirón, fueron reinterpretados en ese momento como consumidores de tres tipos de sustancias: LSD, anfetaminas y barbitúricos, respectivamente 12. Resulta evidente la influencia en esos años de Alicia en grupos de música como Jefferson Airplane (White Rabbit, de Grace Slick,) o los Beatles (Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus o la película Submarino amarillo, 1968). El propio Dalí ilustró una edición de Alicia en 1969 13.

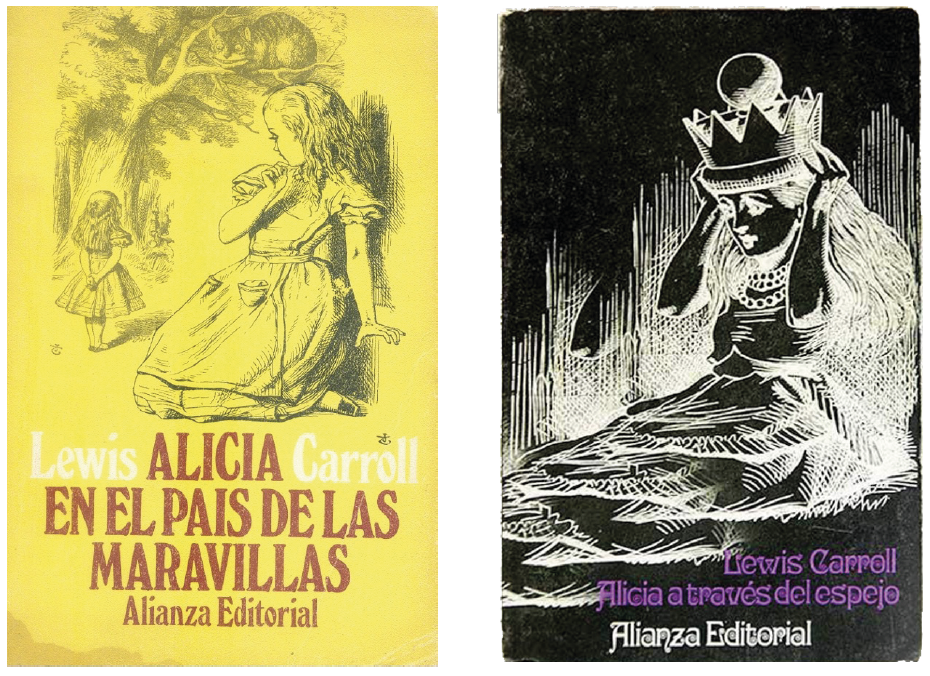

Imágenes 20-21. Cubiertas de las Alicias de Alianza (1970, 1973); trad. Jaime de Ojeda, ilus. John Tenniel.

Como reflejo de ese cambio de paradigma en la recepción de Alicia, la editorial Alianza editorial publicó en 1970 una versión de Alicia ilustrada por Tenniel (imagen 20). Se trata de una de las traducciones más influyentes de Alicia en España, quizás la más influyente, puesto que ha sido objeto de reedición ininterrumpida desde hace más de medio siglo. La traducción es obra del diplomático Jaime Ojeda, destinado en Washington en la década de 1960, ciudad a la que volvería en los noventa para ocupar el cargo de embajador. García Déniz (1981), profesor de la Universidad de La Laguna y autor de una tesis doctoral sobre las traducciones de Alicia al castellano, señala que esa versión constituye un punto de inflexión puesto que marca el inicio de las Alicias para adultos. A partir de 1970, el sendero de las traducciones de Alicia se bifurcará: seguirán publicándose adaptaciones y versiones infantiles, pero la obra se dirigirá a nuevos lectores, ya no será un libro exclusivamente para niños o jóvenes. En 1973, Jaime de Ojeda remató su incursión pionera en el territorio adulto con la traducción de Alicia a través del espejo, también editado por Alianza y objeto también de múltiples reediciones (imagen 21).

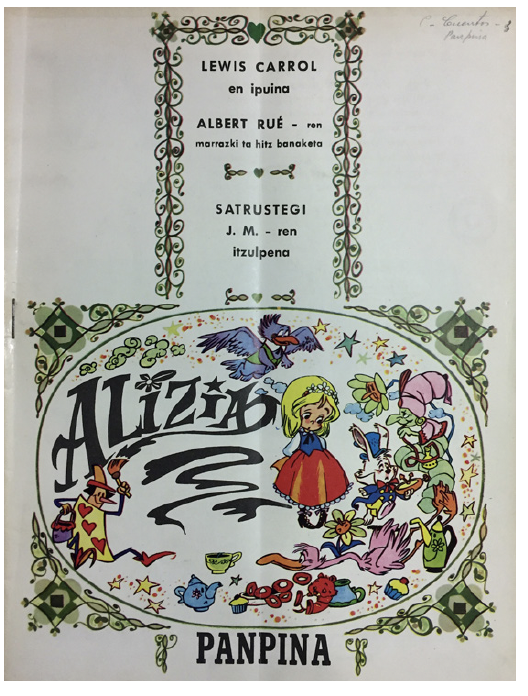

Ahora bien, el último cuarto del siglo XX no sólo representa el inicio de una nueva época por lo que hace a la recepción de Alicia, también se consolidó en ese final del franquismo la diversidad lingüística de las traducciones, con ediciones en euskera y catalán en formato de libro. En 1973, se publicó, tras un paréntesis de 43 años, la tercera edición de la versión íntegra de la Alicia de Carner, revisada por Albert Manent (1930-2014), hijo de Marià Manent. Los créditos del libro indican como fecha de publicación 1971, pero las investigaciones basadas en la documentación editorial señalan una fecha posterior (Llobet, 2022, p. 62). La revisión consistió en “desbarroquizar” la lengua de Carner (fallecido en 1970) y actualizar el texto de acuerdo con el catalán contemporáneo (Llobet, 2013). En 1974, apareció, de nuevo bajo la égida de la Iglesia, Alizia, la segunda versión de Alicia en euskera (en dialecto altonavarro), a cargo del sacerdote José María Satrústegui (1930-2003) y publicada por la Abadía de Montserrat en coedición con la editorial Etorkizuna de Pamplona (imagen 22). Se trata de la adaptación infantil de Rué (aparecida también un año antes en castellano).

Imagen 22. Portada de la edición en euskera de la adaptación de Albert Rué (Abadía de Montserrat-Etorkizuna, 1974); adap. José María Satrústegui, ilus. Albert Rué.

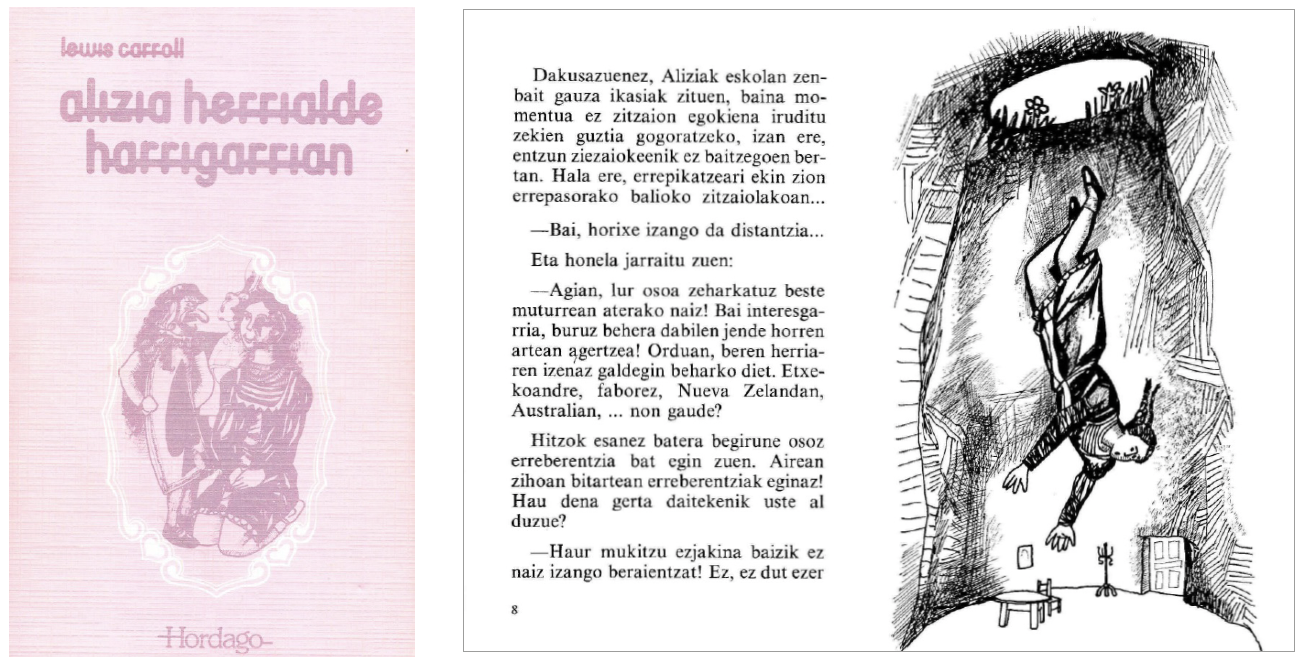

Al final de la década, con Franco muerto y en plena Transición, la editorial Hordago, vinculada con la izquierda nacionalista vasca, publicó en 1979, al año de su creación, una versión juvenil de Alicia titulada Alizia herrialde harrigarrian (imágenes 23-24). La editorial publicaba con una clara voluntad de cambio social y reivindicación cultural tanto en castellano como en euskera libros de no ficción (ensayos políticos como Operación Ogro sobre el atentado contra Carrero Blanco; o la Imitación de Cristo al euskera, Jesusen imitacionea) y libros de literatura; entre ellos, una colección juvenil (Tximista saila, colección Rayo) con autores como Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari, Walter Scott, Jack London o Mark Twain. La editorial cerró en 1988, pero desempeñó un destacado papel en el mundo de la edición en euskera (Elizalde, 2019). La traducción no está firmada; aunque su autor es Cruz Mujika Iturbe. Se trata de una traducción indirecta del castellano realizada a partir de la versión incompleta publicada en 1973 por Lumen, firmada por Humpty Dumpty (Esther Tusquets, 1936-2012) y con algunas ilustraciones de Arthur Rackham (sus imágenes en blanco y negro, no las láminas en color) 14. Las ilustraciones de la edición de Hordago son de Xavier Egaña y presentan a una Alicia vasca.

Imágenes 23-24. Cubierta y páginas interiores de la Alicia de Hordago (1979); adap. Cruz Mujika, ilus. Xavier Egaña.

España vivió en esos años la recuperación de los derechos democráticos. La Constitución de 1978 consideró lenguas oficiales el catalán, el gallego y el euskera, además del castellano; y, con su aprobación, dio comienzo en 1979 la construcción del llamado Estado de las autonomías y la transferencia de competencias a las diferentes comunidades autónomas. Entonces, el País Vasco y Cataluña (1979), Galicia (1981), Asturias (1981), Comunidad Valenciana (1982), Aragón (1982) y Baleares (1983), comunidades con dos o tres lenguas cooficiales, asumieron y desarrollaron con mayor o menor rapidez, convicción e intensidad las competencias sobre uso de la lengua y la educación. En términos políticos y sociales, fue una época de grandes cambios y de modernización del país: en 1982, ganó las elecciones generales el Partido Socialista (PSOE) dirigido por Felipe González, quien integró el país en la OTAN y en la Comunidad Europea y se mantendría en el poder durante cuatro legislaturas consecutivas hasta 1996.

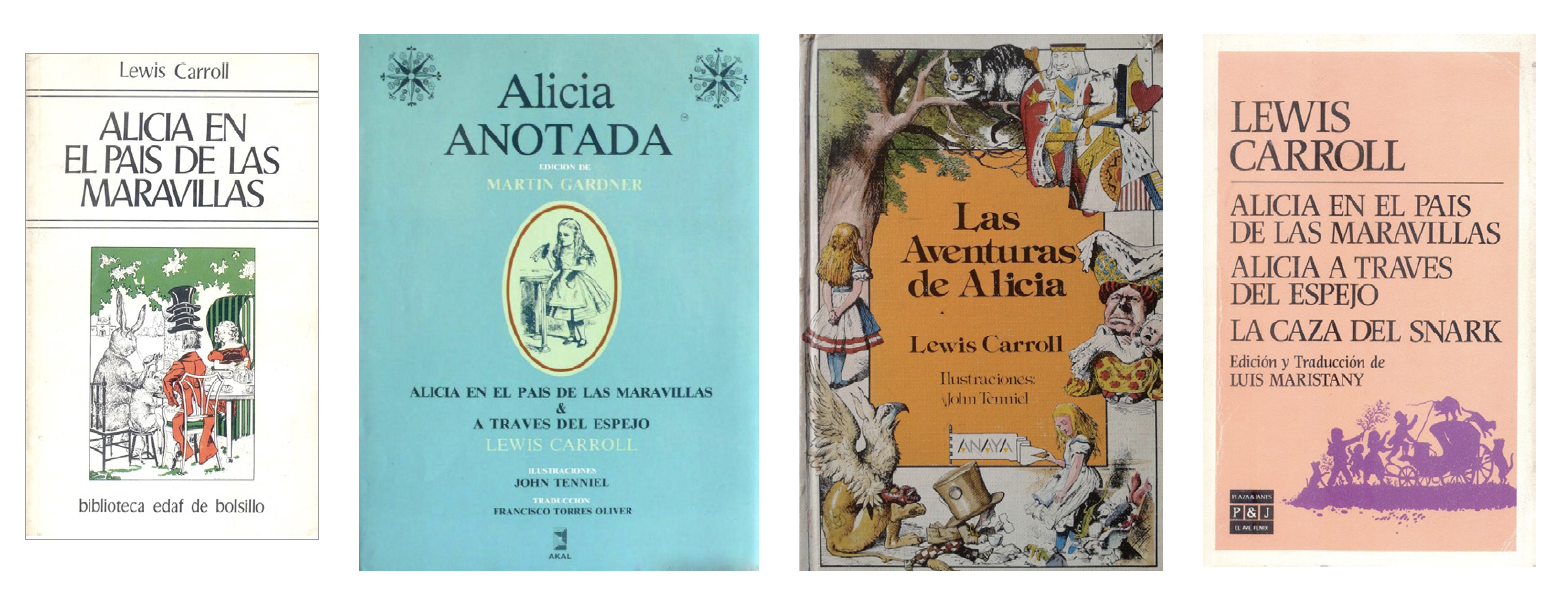

Se inició entonces una edad de oro para las traducciones alicianas. Por una parte, hubo una pequeña explosión de traducciones en castellano que, como las de Jaime Ojeda, superan el ámbito de la literatura juvenil por el compromiso con la integridad textual del original y el rechazo a emplear procedimientos simplificadores de la lectura (por más que a veces aparecieran en colecciones dirigidas específicamente a esa franja de edad). Serán muy influyentes y longevas, y contarán todas ellas con notas o materiales adicionales. Destacan la de Mauro Armiño (Edaf, 1983), Francisco Torres Oliver (Akal, 1984; traducción de la versión anotada de Martin Gardner), Ramón Buckley (Anaya, 1984) y Luis Maristany (Plaza & Janés, 1986) (imágenes 25-28).

Imágenes 25-28.Cubiertas de las traducciones Mauro Armiño (Edaf, 1983), Francisco Torres Oliver (Akal, 1984), Ramón Buckley (Anaya, 1984) y Luis Maristany (Plaza & Janés, 1986).

Imágenes 29-31. Alicias en gallego. Adaptación infantil: trad. Ramón Reimunde, ilus. René Cordero (Susaeta, 1989). Ediciones íntegras: trad. Teresa Barro y Fernando Pérez-Barreiro, ilus. John Tenniel (Edicións Xerais, 1990).

Por otra parte, tuvo también lugar entonces una avalancha de Alicias en las otras lenguas. En 1983, apareció una Alicia gallega, un libro troquelado de ocho páginas con ilustraciones de René Cordero y texto de Ramón Reimunde Noreña (imagen 29). Esa adaptación es la primera incursión de Alicia en gallego. Se trata de la traducción de un librito publicado por Susaeta en castellano el año anterior. Con la aprobación de leyes autonómicas de normalización lingüística, algunas editoriales, como la madrileña Susaeta (especializada en libros infantiles y juveniles), ampliaron su oferta con traducciones de sus libros en castellano a las otras lenguas que recibían en ese momento pleno respaldo oficial y buscaron para esas ediciones ayuda económica de las autoridades autonómicas. Esa pequeña edición gallega contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Lugo, apoyo que se hace constar con un gran escudo en la contracubierta. Al año siguiente, en 1984, la importante empresa editorial gallega Edicións Xerais, fundada en 1979 y ligada al grupo Anaya, publicó en una colección juvenil Alicia no país das maravillas, con las ilustraciones de Tenniel y en traducción anotada de Teresa Barro con la colaboración de Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010) en los poemas (imagen 30). Por esa labor, los traductores recibieron en 1985 el Premio Nacional de Traducción de Literatura Infantil y Juvenil, que se otorgó por primera vez a un libro no publicado en castellano. La editorial publicó ese mismo año Alicia do outro lado do espello, en versión de los mismos traductores (imagen 31).

Imagen 32. Cubierta la traducción catalana del Espejo de Amadeu Viana (Quaderns Crema, 1985).

En 1985, Quaderns Crema publicó la primera versión catalana del Espejo, A través de l’espill, en traducción de Amadeu Viana y con las ilustraciones clásicas de John Tenniel. Quaderns Crema es la “contraparte” catalana de Acantilado, dos prestigiosos sellos de literatura para adultos, fundados ambos por Jaume Vallcorba (1949-2014). Viana vertió la obra al valenciano.

A mediados de 1989 se publicó la primera Alicia en asturiano, una edición íntegra a cargo de Xilberto Llano publicada por Llibros del Pexe (imagen 33). No hubo en esa lengua aparición previa de adaptaciones infantiles ni versiones abreviadas.

Imagen 33. Cubierta de la Alicia en asturiano en traducción de Xilberto Llano (Llibros del Pexe, 1989).

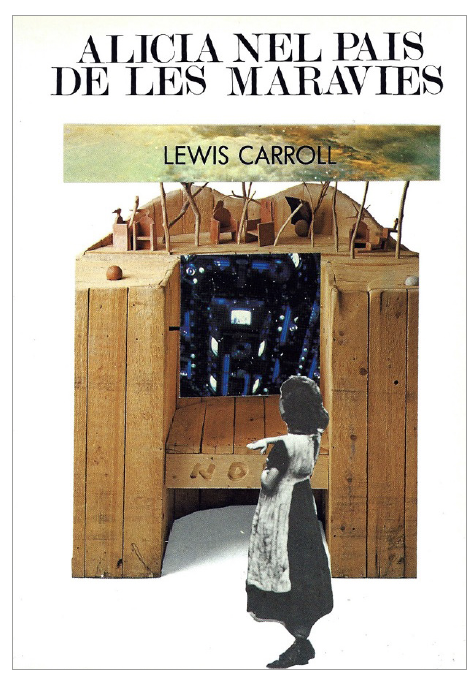

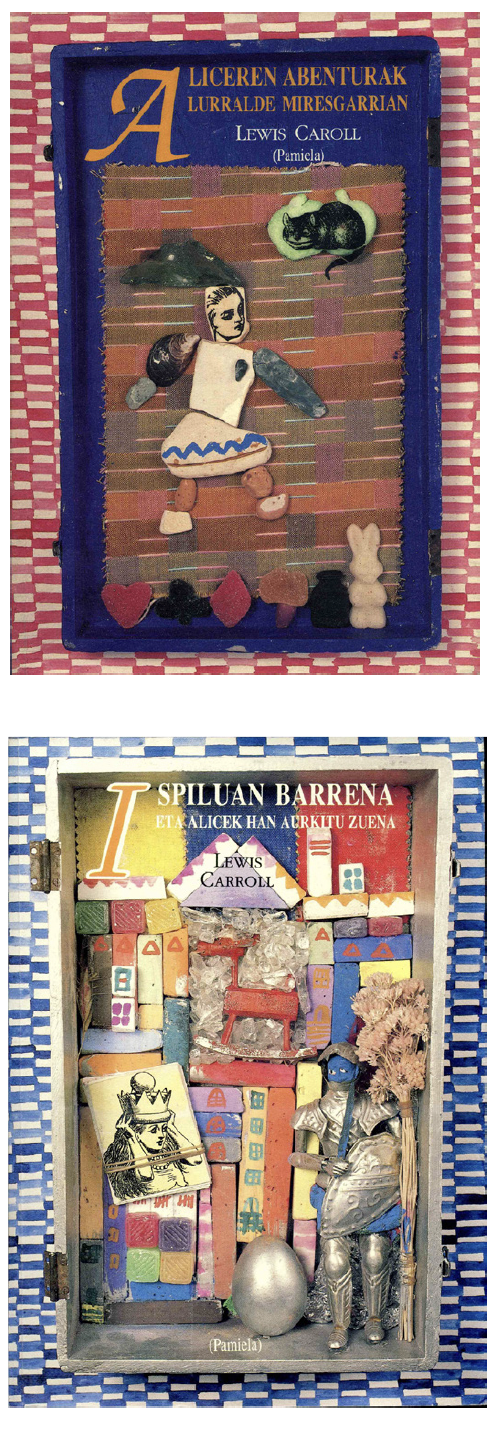

A finales de ese mismo año, se publicó la primera edición íntegra al euskera y realizada directamente del inglés, obra de Manu López Gaseni, Aliceren abenturak lurralde miresgarrian, que la continuó al año siguiente con Ispiluan barrena et Alicek han aurkitu zuena, en ambos casos publicados por Pamiela (imágenes 34-35).

Imágenes 34-35. Cubiertas de Alicia y Espejo, en traducción al euskera de Manu López Gaseni (Pamiela, 1989 y 1990).

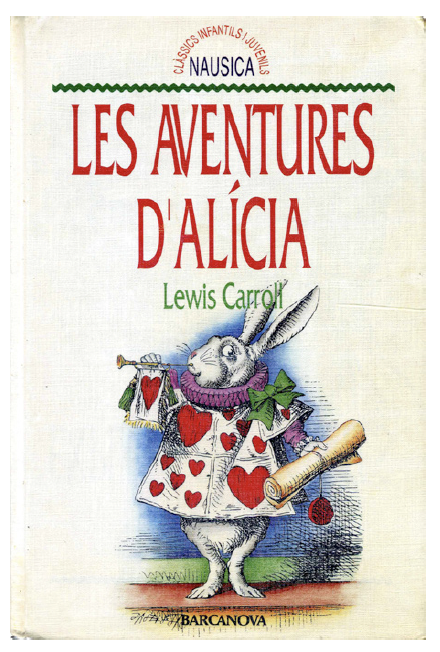

También en 1990, la editorial Barcanova, especializada en libros de texto y literatura infantil y juvenil en catalán y perteneciente al Grupo Anaya, publicó Les aventures d’Alícia, en traducción de Víctor Compta (1950-2018), la segunda versión íntegra catalana de Alícia después de la de Carner y la segunda del Espejo, titulada A través del mirall (imagen 36). La edición incorpora, traducidos al catalán, los materiales secundarios (notas y artículos complementarios) de la traducción de Ramón Buckley publicada unos años antes por Anaya.

Imagen 36. Cubierta de la traducción de las dos Alicias de Víctor Compta al catalán, Les aventures d’Alícia (Barcanova, 1990).

En 1992, Llibros del Pexe completó la presencia aliciana en asturiano con L’otru llau del espeyu, de nuevo en traducción de Xilberto Llano (imagen 37).

Imagen 37. Cubierta del Espejo en asturiano en traducción de Xilberto Llano (Llibros del Pexe, 1992).

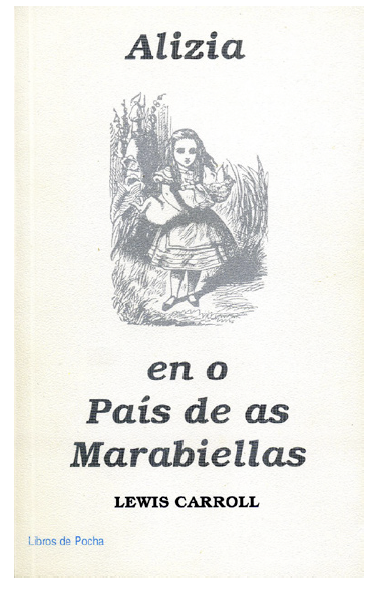

En 1996, la editorial Gara d’Edizions publicó la traducción de Alicia al aragonés hecha por Antonio Gil Ereza, Alizia en o país de as marabiellas, con ilustraciones de Tenniel (imagen 38). De nuevo, como en el caso del asturiano, sin adaptaciones infantiles previas.

Imagen 38. Cubierta de la traducción aragonesa de Alicia de Antonio Gil (Gara d’Edizions, 1996).

Y, ese mismo, año la editorial Empúries, comprometida con la normalización de la lengua y la cultura catalanas, publicó la tercera traducción de Alicia, tras la de Josep Carner y Víctor Compta, obra de Salvador Oliva, traductor también de Shakespeare al catalán (imagen 39). Oliva volvió a publicar tres años después su texto ampliamente revisado para subsanar errores detectados por la crítica en la primera edición.

Imagen 39. Cubierta de la primera edición de la Alícia de Salvador Oliva (Empúries, 1996).

En la segunda mitad de esa década terminó de constituirse el Estado de las autonomías (1995) y también se produjo un cambio en el gobierno del Estado con la victoria del partido conservador dirigido por José María Aznar (1996), que puso fin a cuatro legislaturas socialistas. Aznar gobernaría primero con el apoyo de la derecha catalana (Convergència i Unió) y luego en solitario tras revalidar su victoria de modo abrumador en el 2000. En el marco del Estado autonómico, las diferentes leyes de normalización lingüística promulgadas entre 1982 y 1998 por las comunidades autónomas establecieron el marco competencial en ese ámbito; y, desde entonces, las dinámicas políticas de las propias comunidades han sido las responsables del grado de respaldo lingüístico otorgado a las lenguas habladas en su territorio; entre otras cosas, de la decisión acerca del apoyo económico a la edición de libros. Cabe señalar que, de las 17 comunidades autónomas, sólo seis son monolingües (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid); y que las otras 11 divergen mucho en número de hablantes, nivel de competencia lingüística o reconocimiento oficial de las lenguas habladas en ellas. El catalán, el euskera y el gallego son las lenguas que han contado históricamente con el respaldo más decidido.

Como reflejo de esos cambios políticos, las últimas dos décadas del siglo XX constituyeron una pequeña edad de oro por lo que hace a la cantidad de nuevas traducciones y nuevas lenguas de llegada. Además, las ediciones de Alianza de Alicia (1970) y el Espejo (1973) introdujeron dos dinámicas nuevas: la mencionada ampliación del público aliciano a los lectores adultos y la introducción de las ilustraciones de John Tenniel como parte integrante de la obra carrolliana. Hasta ese momento, todas las ediciones de las Alicias (salvo la edición del Espejo de Juventud en 1944, en plena guerra mundial y posiblemente sin estar en posesión de los derechos de las imágenes) se habían editado con otras ilustraciones, acordes con el gusto de la época y la consideración del público más o menos infantil al que fuera dirigido el libro. A partir de 1970 y durante tres décadas, las ilustraciones de Tenniel acompañaron las más importantes ediciones íntegras de Alicia. La última de las cuales quizás fuera la versión en un volumen de Alicia y el Espejo publicada por Valdemar en 1998 y traducida por Mauro Armiño (que en 1983 había publicado su Alicia en Edaf) con prólogo y notas del traductor, así como un álbum de ilustraciones de diferentes autores (entre ellos, el propio Carroll) complementando las de Tenniel y una cubierta de Arthur Rackham, como en un anuncio del inminente cambio iconográfico que iba a producirse (imagen 40).

Imagen 40. Cubierta (Arthur Rackham) de la traducción de las dos Alicias de Mauro Armiño, con ilustraciones interiores John Tenniel y Lewis Carroll (Valdemar, 1998).

Nuevo paradigma iconográfico, el imperio de la imagen (2001-)

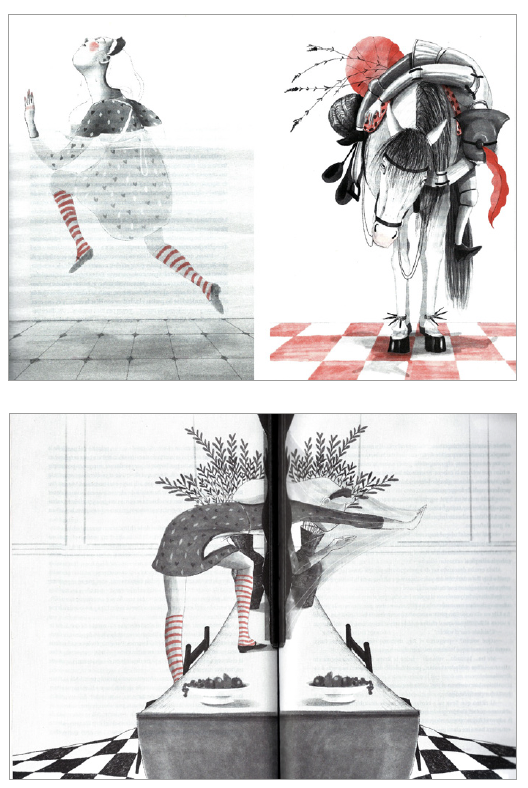

A partir del cambio de siglo, se introdujo una dinámica nueva desde el punto de vista de las ilustraciones: siguieron apareciendo traducciones y ediciones con los grabados de Tenniel, y por supuesto versiones infantiles con dibujos acordes con el público objetivo, pero la novedad aliciana fueron las ediciones ilustradas por dibujantes contemporáneos.

Apareció entonces una profusión de ediciones con el atractivo de unas ilustraciones novedosas que revitalizan iconográficamente la obra. Tras plétora de versiones en todas las lenguas de las décadas anteriores, fue el turno de la diversidad en el ámbito de las ilustraciones. En algunos casos, se encargaron traducciones nuevas, como hizo Ediciones B con la publicación en 2002 de una Alicia traducida por Juan Gabriel López Guix, que era una antología de ilustraciones realizadas durante el último tercio del siglo XIX y el primer cuarto del XX (imagen 41).

Imagen 41. Cubierta de la edición de Alicia preparada por Cooper Edens, trad. Juan Gabriel López Guix, ilus. varios (Ediciones B, 2002).

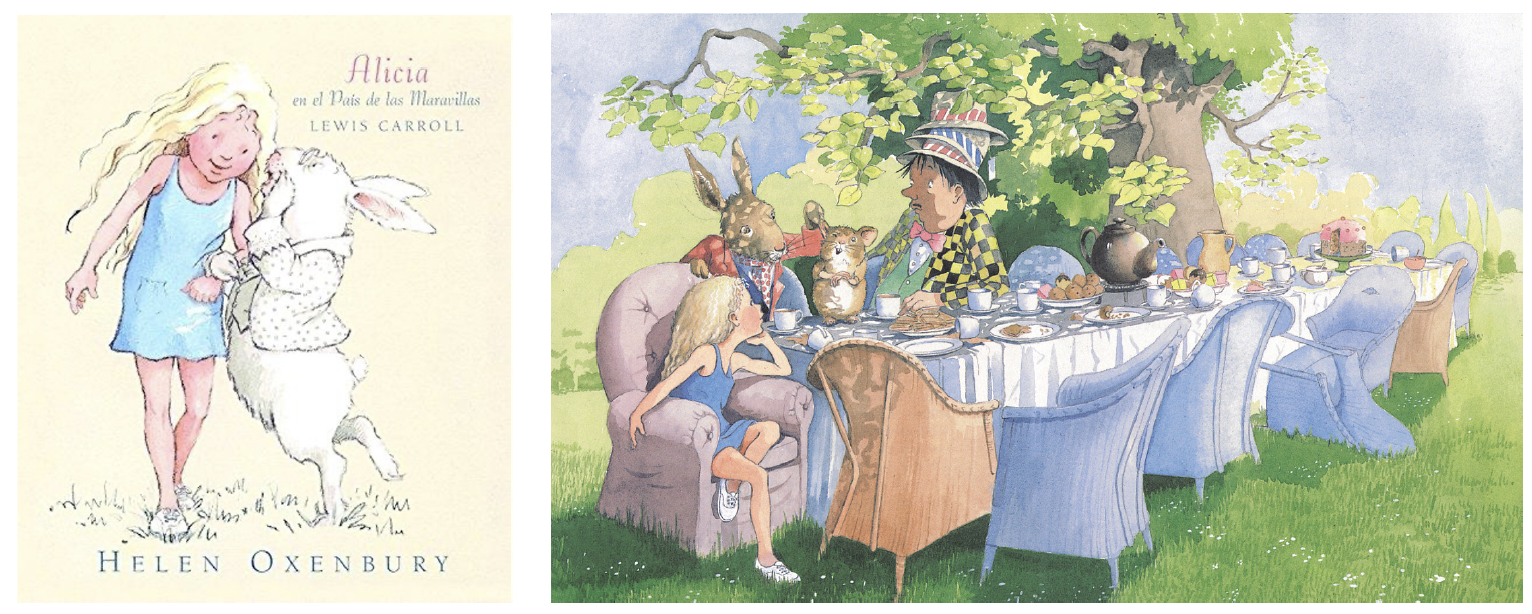

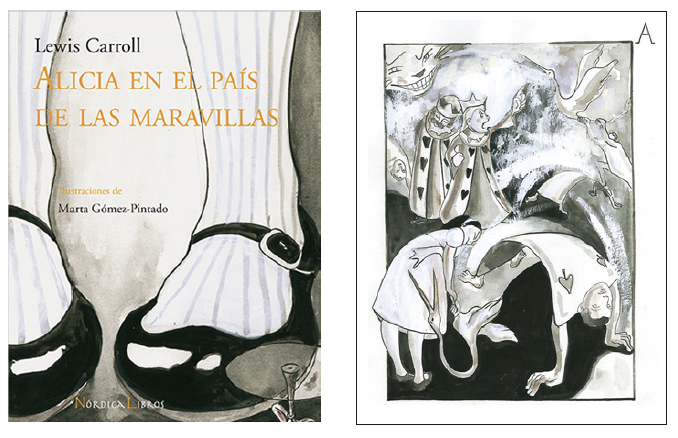

Sin embargo, también fue muy frecuente que se compraran y reutilizaran versiones hechas por los traductores pertenecientes el “canon” creado en las últimas décadas del siglo anterior. Así, una versión muy mejorada de la versión reducida de Humpty Dumpty aparecida en 1973 en Lumen se utilizó para acompañar los hermosos dibujos de Helen Oxenbury (Lumen, 2000; Círculo de Lectores, 2001) (imágenes 42-43) y luego los de Marta Gómez Pintado (Nórdica, 2009) (imágenes 44-45).

Imágenes 42-43. Cubierta e ilustración de la Alicia ilustrada por Helen Oxenbury, trad. Humpty Dumpty (Lumen, 2000).

Imágenes 44-45. Cubierta e ilustración de la Alicia ilustrada por Marta Gómez-Pintado, trad. Humpty Dumpty (Nórdica, 2009).

Esa dinámica se vio acelerada a partir de la segunda década del siglo por el estreno en 2010 de la película de Tim Burton (que, como ha sido habitual desde el principio en las adaptaciones cinematográficas, fundió de nuevo las dos Alicias) y las celebraciones internacionales en 2015 del sesquicentenario de la publicación de la primera edición de Alicia.

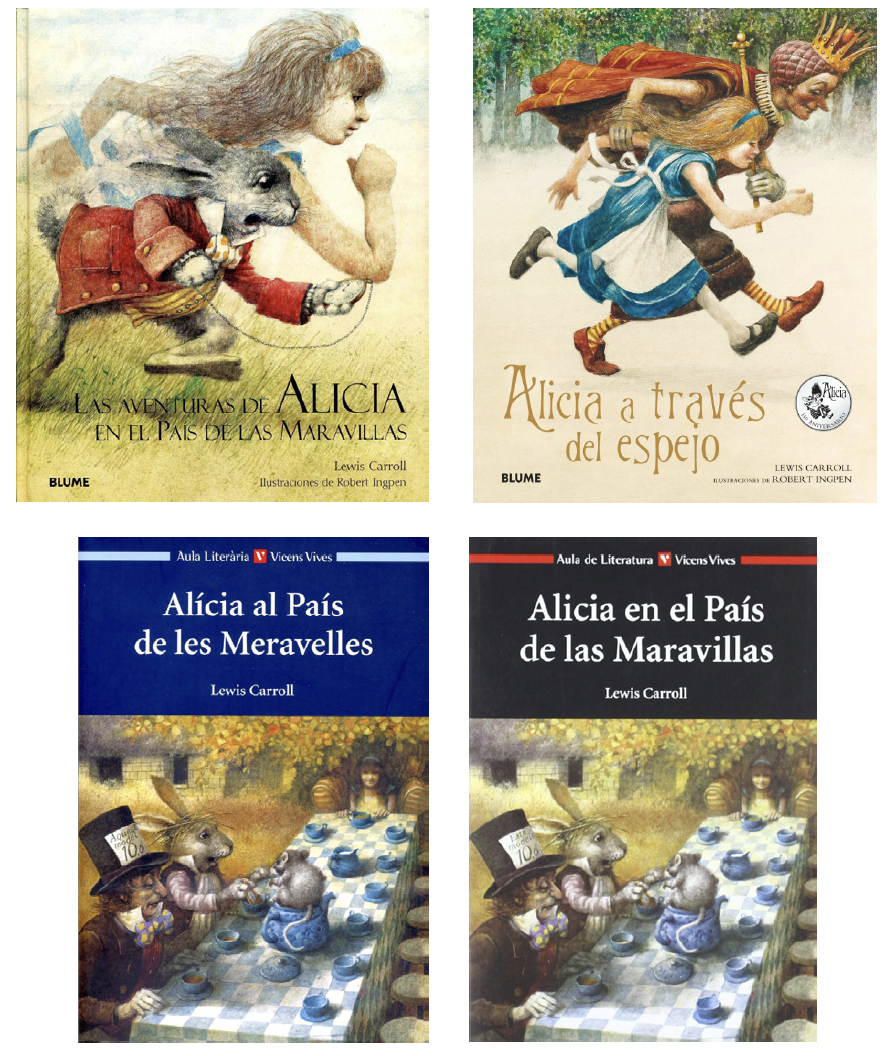

La segunda década del siglo vio una gran reutilización de ilustraciones y traducciones. Las ilustraciones de Robert Ingpen, por ejemplo, acompañaron las versiones al castellano de Alicia de María Borrás (Blume, 2009) y el Espejo de Antonio Díaz Pérez (Blume, 2015), así como las versiones de Alicia de Francesc Parcerisas al catalán y Luis Maristany al castellano (ambas Vicens Vives, 2011) (imágenes 46-50).

Imágenes 46-50. Cubiertas de Alicias ilustradas por Robert Ingpen. Arriba, trad. María Borrás y Antonio Díaz Pérez (Blume, 2009 y 2015). Abajo: trad. Francesc Parcerisas (cat.) y Luis Maristany (cast.) (Vicens Vives, 2011).

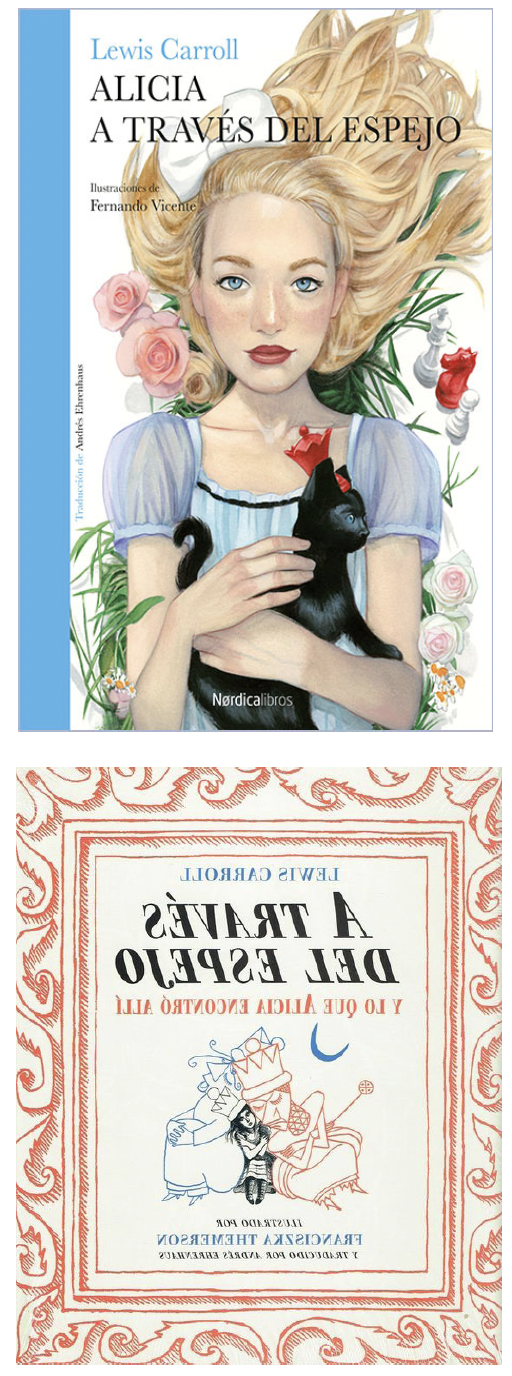

En 2013, la editorial Media Vaca publicó un Espejo con ilustraciones de la artista polaco-británica Franciszka Themerson (realizadas en 1946 pero inéditas hasta 2001) y en traducción de Andrés Erenhaus, una versión que fue utilizada por Nórdica en 2016 para acompañar las ilustraciones de Fernando Vicente (imágenes 51-52).

Imágenes 51-52. Cubierta del Espejo en las traducciones de Andrés Ehrenhaus, con ilustraciones de Franciszka Themerson (Media Vaca, 2013) y de Fernando Vicente (Nórdica, 2016).

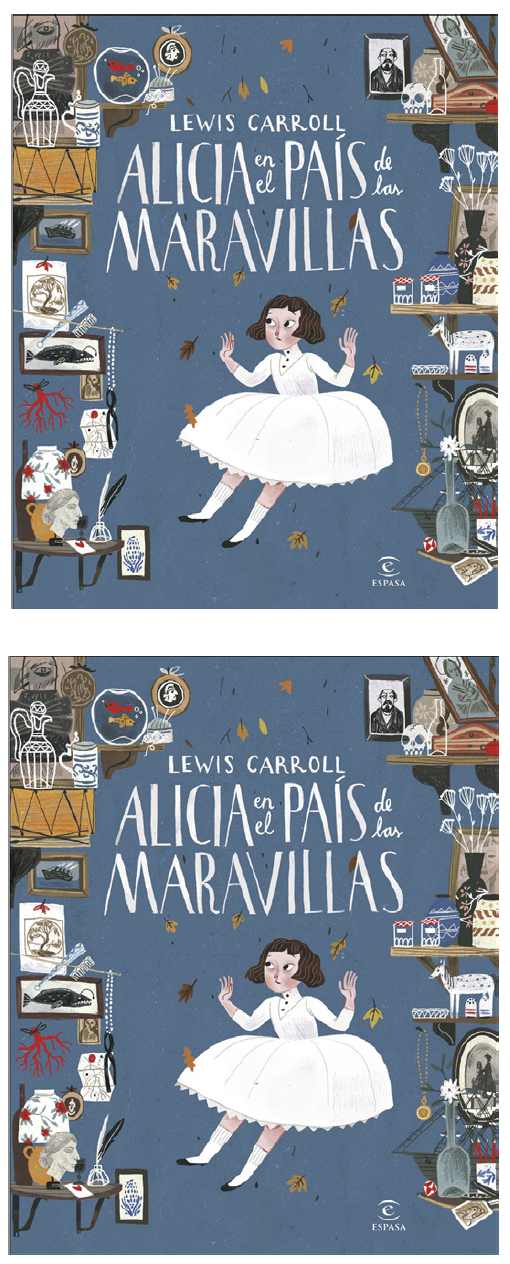

El impulso aliciano favorecido por la película de Tim Burton se vio prolongado por la conmemoración mundial del 150 aniversario de la primera edición de Alicia en el país de las maravillas en 2015. Ese año, por ejemplo, el grupo Planeta volvió a usar la traducción catalana de Salvador Oliva (Estrella Polar) y una traducción en castellano preparada por la empresa de servicios editoriales Tradutex (Espasa) para acompañar una edición ilustrada por Júlia Sardà (imágenes 53-54).

Imágenes 53-54. Alicias en multiedición, trad. Tradutex (Espasa, 2015) y Salvador Oliva (Estrella Polar, 2015), ilus. Júlia Sardà.

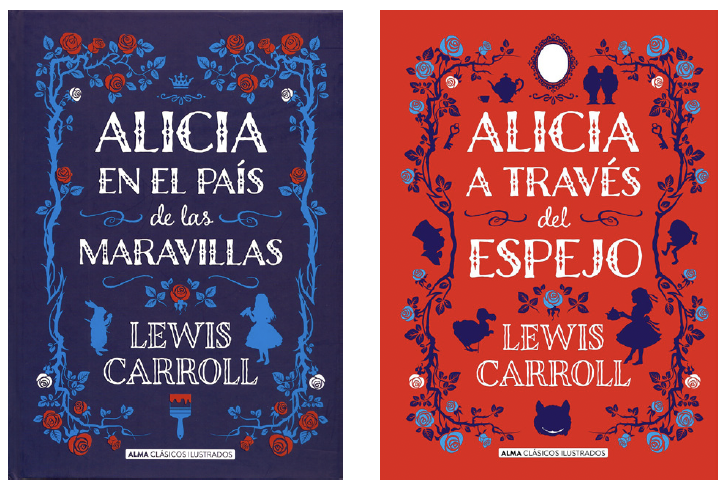

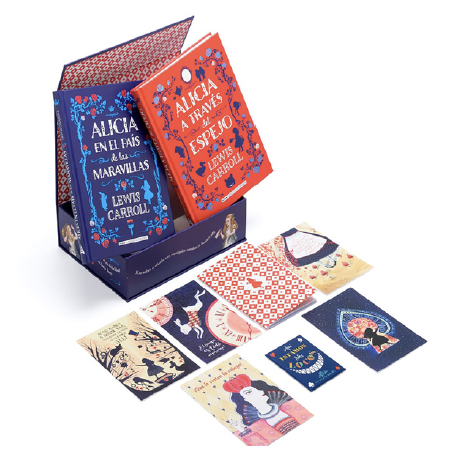

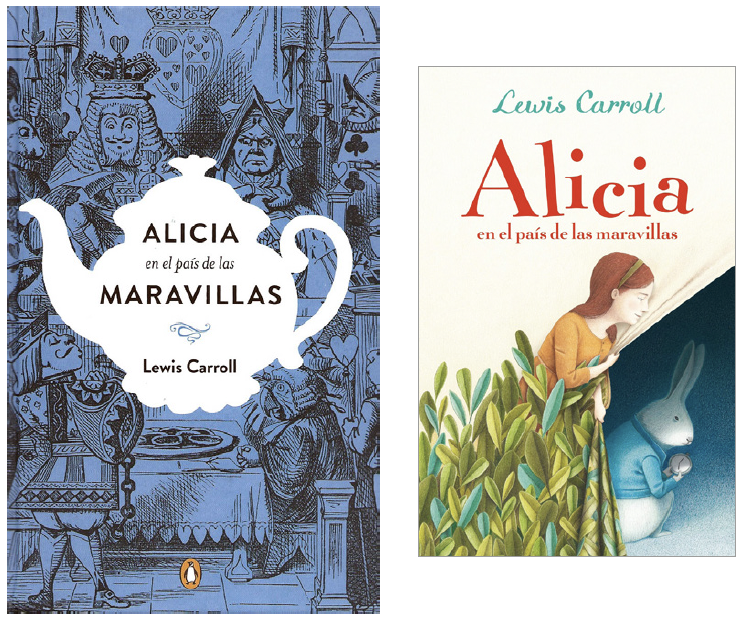

Las celebraciones del sesquicentenario fueron también ocasión para un pequeño repunte de las ediciones ilustradas por Tenniel, dentro de la efervescencia aliciana de esos años. El texto de Luis Maristany también sirvió de acompañamiento a las ediciones de Alicia de múltiples sellos, como las de Penguin y Alfaguara (imágenes 55-56). Las cubiertas de las ediciones de Penguin y Alfaguara ilustran el hecho de que el carácter de “edición infantil-juvenil” o “edición adulta” puede ser un valor definido en términos paratextuales, puesto que las dos ediciones presentan la misma versión de Maristany.

Imágenes 55-56. Cubierta de Alicias en ed. adulta y juvenil (Penguin y Alfaguara, 2015), trad. Luis Maristany, ilus. John Tenniel.

Imagen 57. Cubierta de Alicia en euskera, versión del sesquicentenario, trad. Manu López Gaseni, ilus. John Tenniel (Pamiela, 2015).

Imagen 58. Cubierta de Alicia en valenciano, trad. Rubén Luzón, ilus. John Tenniel (Bromera, 2015).

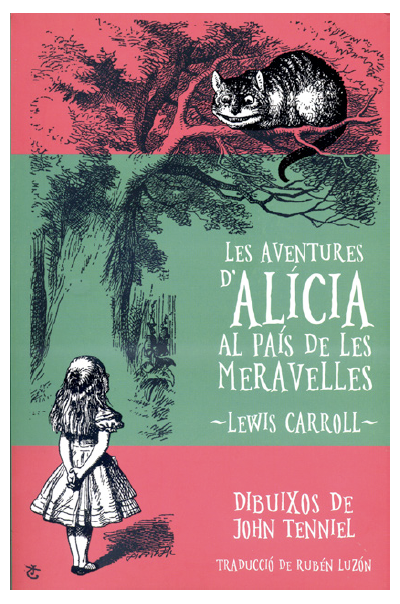

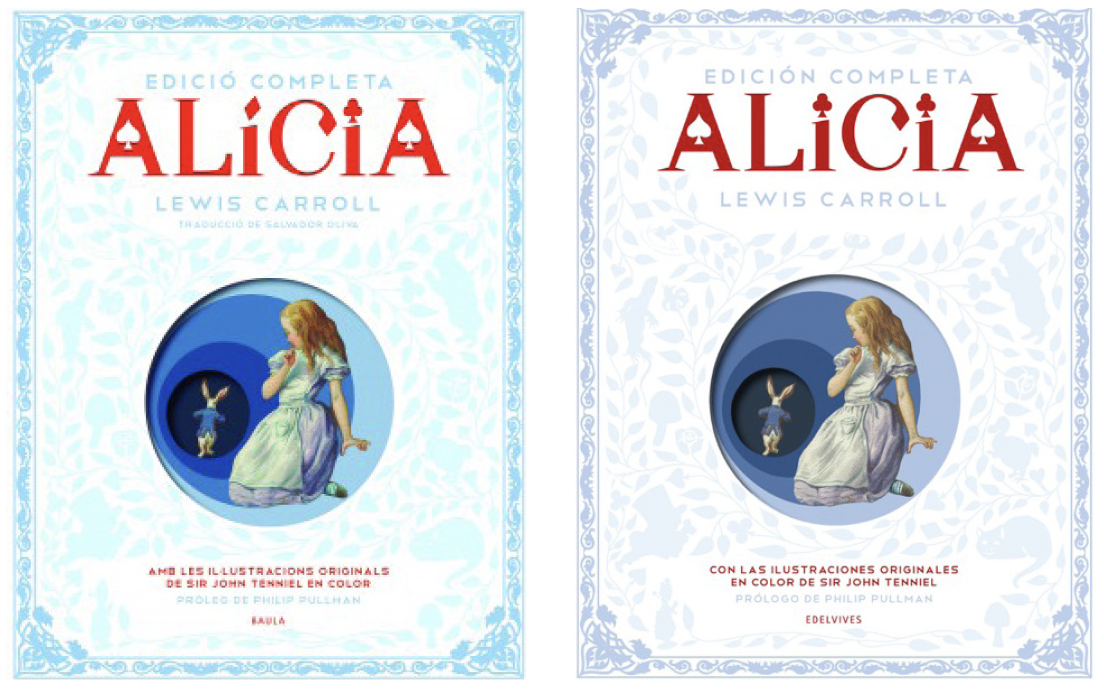

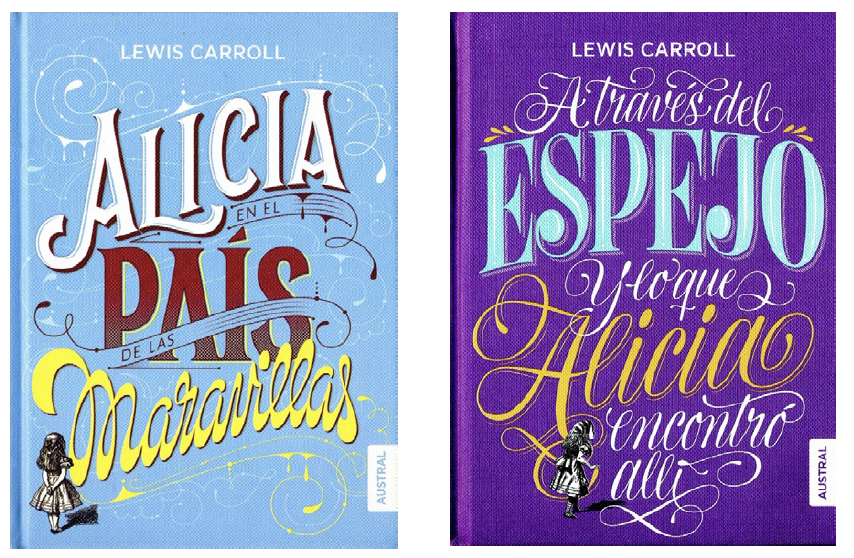

Los dibujos de Tenniel también se usaron en una cuidada nueva edición por parte de Pamiela (2015) de la Alicia en euskera de Manu López Gaseni (imagen 57). En valenciano, Bromera (2015) editó una traducción de Alicia realizada por Rubén Luzón (imagen 58). También en catalán, Baula (Edelvives) republicó la versión corregida de Salvador Oliva; y Edelvives, el sello en castellano del grupo, publicó la misma edición con el texto de Ramón Buckley (imágenes 59-60). Austral (Planeta) hizo lo mismo con la traducción de Juan Gabriel López Guix (a la que siguió en 2017, el Espejo, en versión del mismo traductor y de nuevo con las ilustraciones de Tenniel) (imágenes 61-62).

Imágenes 59-60. Cubiertas de Alicias del grupo Edelvives, trad. Salvador Oliva (cat.) y Ramón Buckley (cast.) (Baula y Edelvives, 2015).

Imágenes 61-62. Cubierta de Alicia y el Espejo, trad. Juan Gabriel López Guix (Austral, 2015 y 2017).

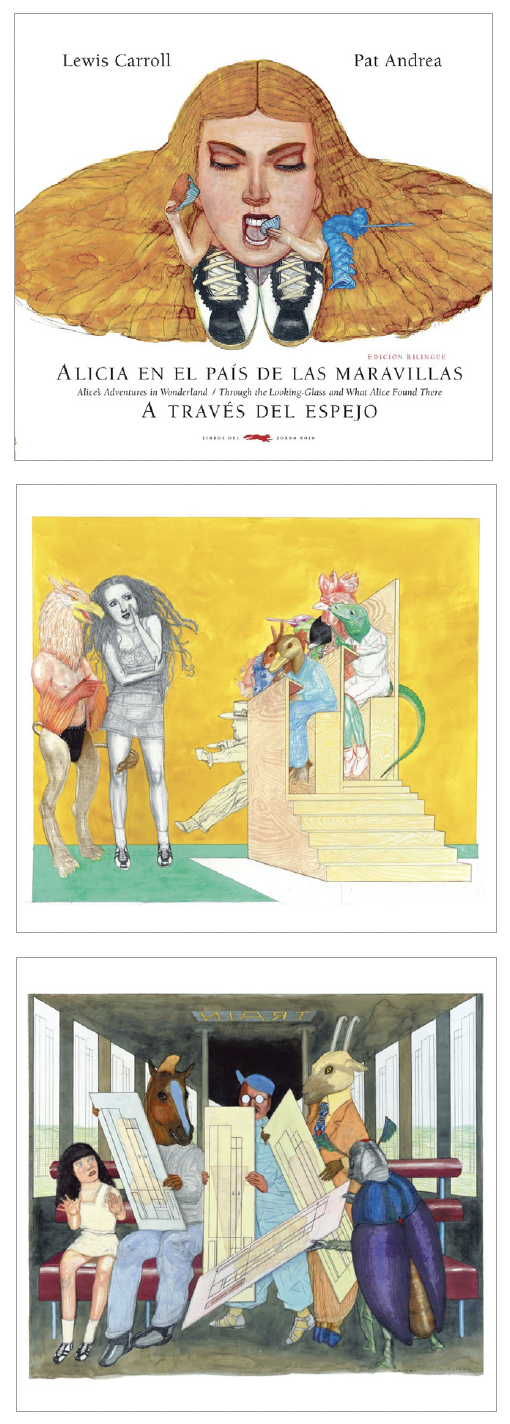

Y, por supuesto, se continuó con la dinámica de renovación gráfica a cargo de ilustradores contemporáneos, con libros muy cuidados, de tapa dura y en ocasiones de mayor formato del habitual. Es lo que ocurre con la edición al gallego de El Patito Editorial (2015), la segunda traducción íntegra de Alicia en esa lengua, obra de Xabier Queipo e ilustrada por Fausto Isorna (imágenes 63-64, en página siguiente). O con la versión de las dos Alicias con provocadoras ilustraciones para adultos de Pat Andrea publicada por Libros del Zorro Rojo (2016), que reutiliza la versión de Luis Maristany (imágenes 65-67).

Imágenes 63-64. Cubierta e ilustración interior de Alicia en gallego, trad. Xabier Queipo, ilus. Fausto Isorna (El Patito Feo, 2015).

Imágenes 65-67. Cubierta e ilustraciones de las dos Alicias de Pat Andrea, trad. Luis Maristany (Zorro Rojo, 2016).

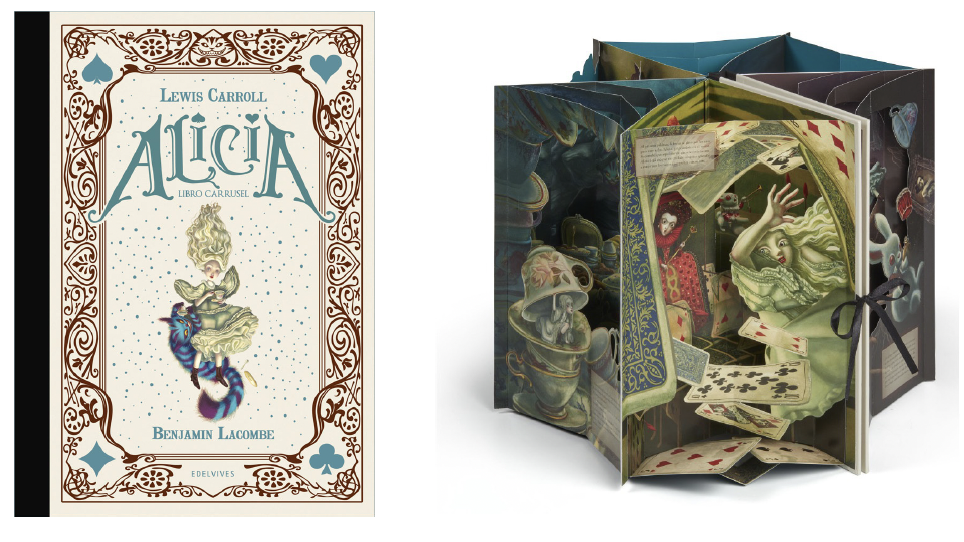

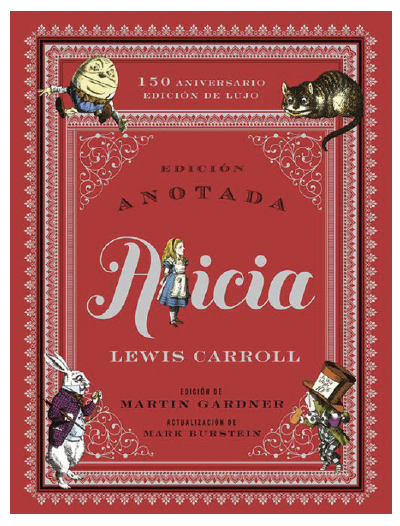

Y con las ediciones de Edelvives (2017), que usó de nuevo las traducciones de Buckley para acompañar las ilustraciones de Alicia y el Espejo hechas por Benjamin Lacombe y publicadas en Francia con ocasión del sesquicentenario (imágenes 68-71). Y con la nueva edición de Akal (2017), que publicó la versión ampliada por Mark Burstein de la edición anotada de Martin Gardner aparecida en inglés con ocasión también del sesquicentenario y que ofrece (además de las de Tenniel) múltiples ilustraciones añadidas. De la traducción de las partes nuevas del texto volvió a encargarse, más de treinta años después, Francisco Torres Oliver (imagen 72).

Imágenes 68-71.Cubiertas e ilustraciones de Alicia y el Espejo realizadas por Benjamin Lacombe, trad. Ramón Buckley (Edelvives, 2017).

Imagen 72. Cubierta de la ed. de las Alicias anotadas de Martin Gardner ampliada por Mark Burstein con ocasión del sesquicentenario, trad. Francisco Torres Oliver, ilus. varios (Akal, 2017).

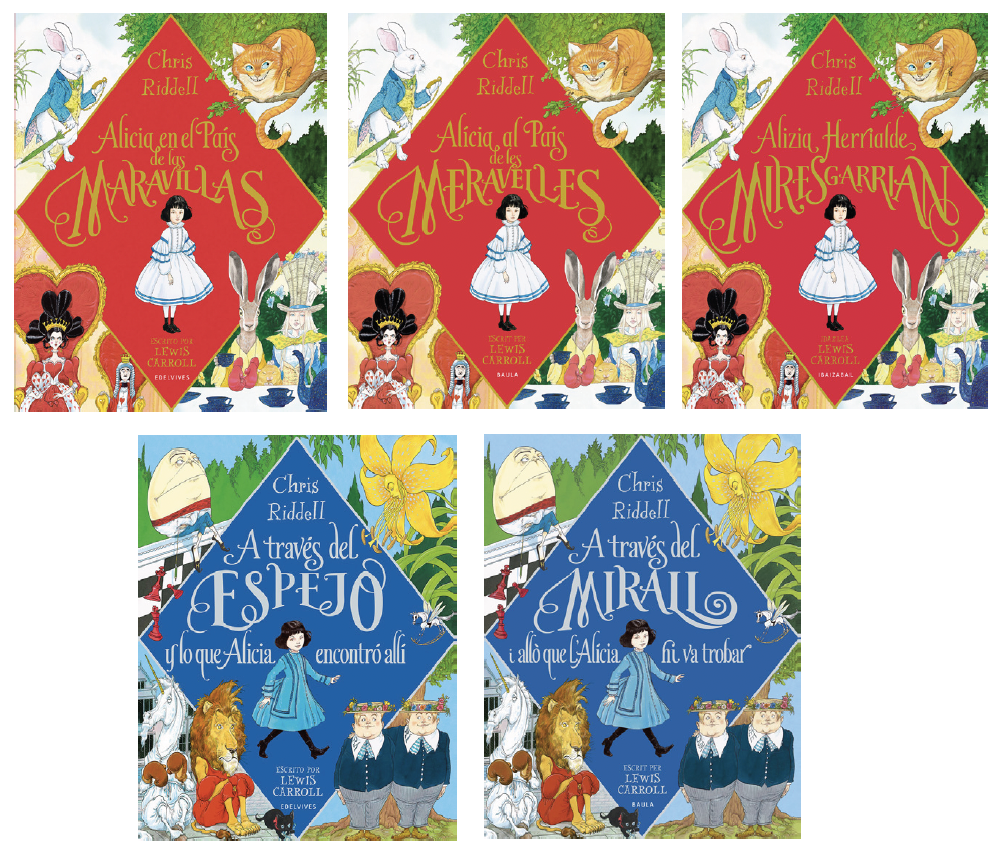

En los últimos años, las editoriales han proseguido con la dinámica de ediciones cuidadas, cuyo atractivo reside en lo sorprendente del formato o la novedad de las ilustraciones. En esa línea puede inscribirse la edición de las dos Alicias de Folioscopio (2020), en traducción de Juan Gabriel López Guix con diseño de MinaLima, el estudio londinense encargado del estilo gráfico y visual de las películas de Harry Potter (imágenes 73-75). O las ediciones de Alicia y el Espejo ilustradas por Chris Riddell y publicadas en 2020 y 2021, respectivamente, por Edelvives al castellano (trad. Ramón Buckley), Baula al catalán (trad. Pau Joan Hernández, Maria Bertran) y Ibaizabal al euskera (trad. Aitor Arana, sólo Alicia), editoriales todas ellas del mismo grupo (imágenes 76-80).

Imagen 73-75. Cubiertas e ilustraciones interiores de la ed. preparada por MinaLima, trad. Juan Gabriel López Guix (Folioscopio, 2020).

Imagen 76-80. Cubiertas de las Alicias ilustradas por Chris Riddell. Arriba, Alicia: trad. cast. Ramón Buckley, trad. cat. Pau Joan Hernández y trad. eusk. Aitor Arana (Edelvives, Baula e Ibaizabal, 2020). Abajo, Espejo: trad. cast. Ramón Buckley, trad. cat. Maria Bertran (Edelvives y Baula, 2022).

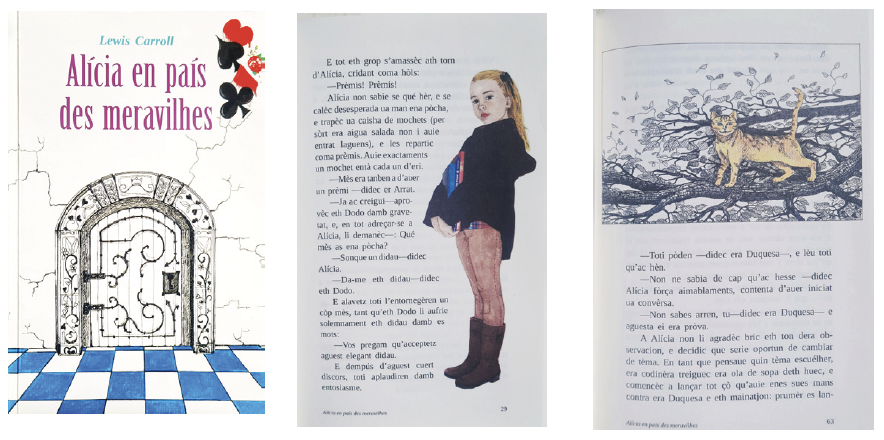

Inserta en esa dinámica de ediciones muy cuidadas y en ocasiones casi lujosas, apareció en 2020 una traducción en otra lengua española, el aranés, cooficial en Cataluña: Alícia en país des meravilhes, obra del activista cultural, músico y traductor Tònho Castet (Jusèp Antoni Castet Varela, 1955-2023), traductor también de Tintín al aranés, publicada por el Conselh Generau d’Aran con ilustraciones de Carme Tamarit y Ágata Medina (imágenes 81-83). Se trata de una edición para uso básicamente escolar, realizada al margen de las grandes dinámicas editoriales.