COMUNIDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS

Aceptado: 14 de septiembre de 2021

Publicado: 27 de febrero de 2021

Del mismo modo que el lenguaje toma forma en lenguas particulares, estas actúan dentro de entornos sociales concretos. Tratar de delimitarlos, y a ser posible de establecer su taxonomía, constituía poco menos que un imperativo para la lingüística. Lo fue, desde luego, a partir de su configuración como ciencia autónoma a principios del siglo XX. A ello respondieron los lingüistas de esa etapa fundacional, en primera instancia, pero también otros autores posteriores que resultaron decisivos para su desarrollo disciplinar durante esa centuria. Desde entonces no han faltado los empeños, en primer lugar, por precisar qué es y qué abarca la noción de comunidad lingüística, para, a continuación, reflexionar acerca de qué posibles subdivisiones podrían integrarse dentro de ella, con especial atención a las comunidades de habla. En este trabajo se pretende aportar una hipótesis taxonómica sobre esta problemática. Partiendo de un balance sobre los principales hitos de la bibliografía al respecto, se tratará de ordenar la información empírica sobre esta cuestión, a partir de la que se terminará de configurar la propuesta.

A esa tarea se sumaron lingüistas de primerísimo nivel, como queda dicho, desde el primer arranque de la lingüística moderna. Bloomfield (1933: 42), Lyons (1970: 326), Hockett (1958: 8) o, entre otros, Bolinger (1975: 333) intervinieron en esa discusión, de manera implícita unas veces, con mayor explicitud en otras ocasiones. Naturalmente, cada uno de ellos enfocó el problema conforme a su propia concepción acerca del lenguaje humano y a cómo procedía estudiarlo. Por encima de la consiguiente heterogeneidad que ello implicó, compartieron algunas notas de las que podía extraerse un principio de acuerdo, aunque fuera ostensiblemente genérico y, en cierta medida, provisional a la espera de precisión más monográfica. Para empezar, la noción de comunidad lingüística debía remitir a un marco compartido por un grupo de hablantes. En primera instancia, se trataba de una acotación prioritariamente física, un espacio dentro del que discurría una lengua. Pero, en todo caso, ello no se postulaba en términos restrictivos, sino que admitía cierta adaptabilidad contextual. Entre otros motivos, una mínima aproximación a la realidad empírica mostraba múltiples excepciones casuísticas. No siempre una lengua quedaba circunscrita a un solo territorio administrativo, de la misma forma que no todos los territorios contenían únicamente una sola lengua.

Sí era vinculante, de todas formas, la existencia de paradigmas idiomáticos comunes, compartidos por todos los integrantes de una comunidad lingüística. Entre ellos discurriría la vida de las lenguas, siguiendo los preceptos que estos marcan y proyectándose sobre los hábitos concretos en el uso lingüístico de los hablantes. Hay que decir que esa, básicamente, ha sido la perspectiva que ha trascendido desde la lingüística estricta a otros campos disciplinares, o que se ha proyectado incluso a la sociedad en general.

De esa manera, la formulación estructuralista cumplió con el objetivo que prioritariamente perseguía; esto es, delimitar un ámbito conceptual dentro del que referir la actividad lingüística. Lo hizo, por descontado, conforme a sus propios postulados teóricos. El estructuralismo pretendía llegar a describir la organización de una lengua y los elementos que la componían. Por lo tanto, la unidad que precisaban delimitar era aquella que diese cuenta de su objetivo de análisis, la lengua en su conjunto. Ese planteamiento de fondo no varió en el caso del generativismo que, por lo demás, para muchos autores constituyó una variante singular del propio estructuralismo (Cerný, 1998: 209-249).

Es cierto que, durante ese tiempo, se produjo investigación empírica por debajo del nivel de una lengua completa. La geografía lingüística y la dialectología cumplían con los requisitos establecidos por De Saussure (1916) para el componente externalista de su modelo, al menos tal y como lo transmitieron Bally y Schehehaye, sus discípulos y editores ginebrinos. La lingüística externa, en efecto, estaba en condiciones de habilitar espacios intermedios para describir los dialectos que, de partida, no dejaban de ser unidades instrumentales, que tampoco resultaban tan determinantes para el estructuralismo. A fin de cuentas, lo externo había sido interpretado como una alteración del paradigma de la lengua. El que esa concepción no se ajustase a la literalidad de los planteamientos de F. de Saussure, tampoco impedía que fuese la dominante en la práctica. Los dialectos, por tanto, podían ejercer como subconjuntos espaciales integrados dentro de una unidad mayor de referencia, las lenguas y las comunidades lingüísticas.

No obstante, aunque la formulación teórica parecía considerablemente homogénea y firme, la propia dialectología terminó recelando de un determinismo geográfico en exceso estricto. Al final se limitó a aceptar la existencia de isoglosas, distribuciones espaciales de los fenómenos dialectales que podían recorrer varios territorios. Las isoglosas, por lo demás, no solían actuar de manera aislada, sino en haces que permitían reunir diversos fenómenos. Hay varios ejemplos prototípicos en la bibliografía internacional. La línea que iría de las localidades italianas de Massa y Senigalia permitiría discriminar entre las lenguas romances occidentales (galoibéricas) y las orientales (italorrumano), gracias a las isoglosas sobre la forma de plural y sobre las oclusivas sordas /p, t, k/ (Renzi, 1985: 504). Entre La Spezia y Rímini discurriría otro haz de isoglosas que separa las variedades galoitalianas del norte de las centromeridionales, con variantes tanto en el vocalismo como en el consonantismo (Grassi, Sobrero y Telmon, 1997). Por descontado, esa mecánica de distribución dialectal podía aparecer en cualquier otro contexto, tanto en sincronía como en diacronía.

Las isoglosas, máxime cuando actuaban en haces, terminaron teniendo consecuencias atomísticas evidentes, que incidían directamente sobre la delimitación de los marcos referenciales vinculados al concepto de comunidad lingüística o, en su caso, al de dialectos. Como quiera que estos difícilmente quedan circunscritos a un conjunto de isoglosas que les sean exclusivas, llevadas hasta sus últimas consecuencias, las isoglosas terminaban por refutar la propia existencia de los dialectos. El ejemplo paradigmático en esta ocasión procede de Andalucía. Los propios dialectólogos, ante la diversidad de sus rasgos internos, renunciaron a describir ese espacio en términos dialectales. En su lugar, prefirieron limitarse a mencionar la existencia de un conjunto indeterminado de hablas andaluzas (García Marcos, 2020). Se trataba, sin duda, de una postura probablemente maximalista, con sólidos argumentos en contra, pero no deja de ser un exponente, en todo caso, de la vacilación conceptual que se está comentado.

Aunque en principio pueda resultar paradójico, ese inseguro estatus conceptual del dialecto, en última instancia, reforzaba el concepto de comunidad lingüística diseñado por los estructuralistas. Por debajo de las lenguas solo cabía esperar distribuciones espaciales de alteraciones paradigmáticas, sin mayor regularidad ni capacidad de adscripción. El que llegaran a conformar un dialecto o se limitaran a trazar haces de isoglosas, en gran medida, resultaba incluso secundario. De momento, pues, se había encontrado una caracterización, más o menos consensuada, que permitía establecer los márgenes de lo que era una comunidad lingüística.

El estructuralismo se desenvolvió, también en este punto, entre unas coordenadas un tanto paradójicas. Por una parte, manejó unos criterios ciertamente restrictivos de cuya aplicación, por otra, se obtenían unidades físicamente muy extensas. La situación se complicó a poco que la lingüística incrementó sus exigencias descriptivas, fruto de una perspectiva teórica sustancialmente distinta. A partir de los años 60, la lingüística experimentó una transformación sensiblemente profunda. Aparece, y empieza a extenderse, lo que A. Pisani (1987) llamó “paradigma dinámico”. No deja de ser una lectura sugestiva de la historia de la lingüística, por ser externa a ella. Pisani es un epistemólogo que se aproxima a la lingüística para ejemplificar la transformación que experimenta la ciencia en general durante esa época. La lingüística dinámica sería aquella que se interesa por el uso, por la actividad lingüística, hasta el punto de convertirla en el centro de su modelo epistemológico. Se contrapone a la estática que había predominado hasta ese momento, al estructuralismo, con la gramática generativo-transformacional incluida dentro de él. A esta última la consideraba estática por concentrarse en el inventario de elementos y de relaciones entre ellos. En contraposición, la lingüística dinámica giró su atención hacia los hablantes, sus interacciones, las normas que condicionaban su actividad lingüística y su relación con el contexto. Entre esa otra manera de examinar el lenguaje y las lenguas, Pisani incluía la pragmalingüística, la gramática textual, la psicolingüística, el análisis de la conversación y, sobre todo, la sociolingüística, de manera especial en su versión variacionista. Esa transformación del prisma científico no había sido exclusiva de la lingüística. Muy al contrario, sería susceptible de ser enmarcada dentro del paradigma de la complejidad que había empezado a desarrollarse grosso modo también durante aquel tiempo.

Desde la perspectiva disciplinar que introducía el factor dinámico, la definición de comunidad lingüística formulada desde presupuestos estáticos suponía dejar pendientes ciertos interrogantes, algunos de considerable envergadura. ¿Basta solo con el criterio espacial o son necesarios más parámetros para definir una comunidad lingüística? ¿Es, por tanto, conveniente desarrollar el concepto de pautas de actuación lingüística compartidas, en alguna medida previsto por algunas formulaciones estructuralistas? ¿Se presupone que estas comunidades son siempre monolingües, o se admite la existencia de comunidades multilingües? ¿Se pueden simultanear ambos conceptos, de manera que, por ejemplo, los francófonos y los germanófonos estén integrados en comunidades de referencia distintas, pero a la vez formen una sola en el Friburgo suizo? ¿Hay, por tanto, comunidades más allá́ de la continuidad física para idiomas como el inglés, el portugués o el español, extendidos por varios países y varios continentes? ¿Cuándo están integradas en comunidades lingüísticas mayores, las naciones no delimitan ninguna clase de particularidad? ¿Los dialectos, en caso de admitir finalmente su existencia, son meras divisiones geográficas de las lenguas? ¿O, por el contrario, se atomizan necesariamente a través de las isoglosas sin posibilidad de agruparlos?

A la sociolingüística le competía entrar en cuestiones de esta índole, más que directamente vinculadas a su propuesta teórica y, sobre todo, a su trabajo de campo. Para estudiar las relaciones vinculantes entre las lenguas y las sociedades era preciso delimitar las dimensiones y características de estas últimas. Lo que significaba, de inmediato, ocuparse de la noción de comunidad lingüística. A fin de cuentas, eso suponía establecer el primer parámetro mediante el que acotar el marco social. Dentro de él se encuadrarán las restantes unidades de análisis. Por lo tanto, aclarar esa cuestión tenía importantes repercusiones epistemológicas que afectaban al conjunto del propio modelo sociolingüístico.

Ha de reconocerse que la sociolingüística en absoluto rehuyó́ ese reto. Bien es verdad que, cuando menos al principio, tampoco pudo soslayar del todo la heterogeneidad heredada que viajaba junto con el concepto de comunidad lingüística. A pesar de ello, aportó criterios considerablemente útiles y pertinentes, no solo para la delimitación de su unidad marco de análisis, sino en general para la discusión de estas cuestiones dentro de la lingüística actual. Lo hizo, además, desde el principio, en su segunda etapa fundacional, en el arranque de los años 60. En esa época, Gumperz (1962) insistió en que era preciso concebir las comunidades lingüísticas mucho más allá́ del mero hecho de compartir, o no, una lengua. En realidad, en su opinión, lo sustantivo de una comunidad lingüística consistía en mantener estables unos mismos parámetros de interacción sociolingüística, en compartir un mismo espacio simbólico y que este les fuera sustantivo a sus miembros, sin importar el número de lenguas implicadas. En sus contribuciones posteriores, Gumperz (1968) será mucho más explícito, al discriminar cuatro grandes criterios demarcadores:

Como se ve, la lectura dinámica empezaba a introducir algunos factores relevantes y significativos respecto de la tradición inmediatamente anterior. En la definición de Gumperz se mantienen dos notas consustanciales a la realidad empírica de las comunidades lingüísticas (acogen un inventario verbal, diferenciado de otros). Pero agregan dos elementos nuevos: están adscritos a grupos sociales específicos y, sobre todo, soportan interacciones verbales significativas.

Fishman (1972: 54-59) básicamente adaptó el núcleo de la propuesta de Gumperz a la perspectiva de la sociología del lenguaje. Mantuvo sus dos criterios básicos —compartir el mismo repertorio idiomático y sus normas de uso— a los que agregó una gradación cualitativa, solo de partida con carácter espacial, orientado este último a discriminar el tamaño de las propias comunidades. Así, estas quedarían definidas, y clasificadas en función del acceso a los repertorios funcional y verbal. En las reducidas disminuiría el inventario de recursos verbales, debido a que sus miembros comparten estrechamente las mismas necesidades y experiencias vitales. En las amplias, por el contrario, todo se dispersa en mayor medida, por las razones justamente contrarias. Estas últimas presentan dificultades para su demarcación. Al desenvolverse entre sociedades compuestas por numerosos grupos y una gran heterogeneidad, Fishman opina que en última instancia pueden llegar a diluirse los rasgos identitarios que, teóricamente, cabría asociar a las comunidades lingüísticas.

La propuesta de FIshman (1972) tuvo un éxito relativo, habida cuenta de que la mayoría de los sociolingüistas prefirió mantener el carácter unitario de las comunidades lingüísticas. Para atender la evidente diversidad casuística a la que habían de hacer frente, no era preciso modificar ese criterio definitorio. De ese modo, Hymes (1974: 47) persistió en subrayar que compartían las reglas y la interpretación de los discursos producidos en el seno de ellas. Naturalmente, los hablantes que las integraban manejaban los mismos signos verbales que se distinguían, cuando menos parcialmente, de los empleados por otros grupos. En ese sentido, su propuesta no se alejaba demasiado de la presentada por Gumperz. Sí agregaba, en todo caso, la posibilidad de adaptar esa caracterización a diferentes dimensiones. De hecho, contemplaba la posibilidad de aplicarla indiscriminadamente desde pequeñas comunidades hasta macrocomunidades.

Labov (1972) intervino también en esa discusión, aportando argumentos muy vinculados a su propio modelo sobre la variación social de las lenguas. La comunidad lingüística, desde su perspectiva, quedaría constituida en torno a un conjunto de hablantes que comparten pautas verbales, pero también evaluativas sobre los hechos lingüísticos. Por lo tanto, Labov aporta un nuevo componente, dado que considera que rebasaría el ámbito de la actuación lingüística, incidiendo de lleno también sobre los modelos abstractos de variación de los que dispone todo individuo y que, en consecuencia, compartirían todos los miembros de una misma comunidad.

La propuesta de Labov tuvo sus continuadores. Moreno (1998), de partida, configuraba las comunidades lingüísticas como una suma de hablantes que comparten una lengua (al menos). De inmediato, agregaba que también comparten normas y valores sociolingüísticos. En concreto, eso suponía tener las mismas actitudes lingüísticas, respetar las mismas reglas de uso idiomático, mantener un mismo criterio al valorar los hechos lingüísticos y, por último, compartir los mismos patrones sociolingüísticos.

Claro que Labov tampoco pudo evitar posturas críticas respecto de sus planteamientos. Sobre todo, se cuestionó en varias ocasiones su propuesta, aunque se emplearon argumentos que no siempre se ceñían por completo a lo debatido. Romaine (1982), Dorian (1982) o, más tarde, Kerswill (1993) cuestionaron que se desentendiese de las relaciones opositivas y de los conflictos que genera la dinámica social en el uso de las lenguas. Sin duda, esa había sido una crítica constante al modelo de Labov en su conjunto (Guy, 1988). Pero en esta ocasión, al menos en apariencia, parecía que se estaba discutiendo una cuestión distinta. Los criterios para delimitar una comunidad sociolingüística pueden ser los mismos, con independencia del tipo de relaciones sociales que se produzcan dentro de ellas. Además, en el seno de una misma sociedad se concitan múltiples tipos de relaciones. El que algunas de ellas sean opositivas, no significa que todas sigan esa misma tendencia.

Las críticas, en todo caso, no excluyen puntos muy significativos de coincidencia en cuanto a la formulación del concepto. Kerswill situó como elemento central en la constitución de las comunidades lingüísticas la coincidencia en los parámetros y condiciones de uso de todas sus recursos idiomáticos, y uso de los códigos lingüísticos dentro de una sociedad, ya fueran sus ejes de variación, su alternancia de códigos en situaciones de contacto o sus claves de contextualización.

Había, pues, aportaciones de mucho peso dentro de la sociolingüística norteamericana que, sin embargo, tampoco terminaron de tranquilizar a la bibliografía. Hasta tal punto fue así que, en el extremo de esa línea argumental, se negó explícitamente la pertinencia de las comunidades lingüísticas como unidad de análisis sociolingüístico. Para Le Page (1968) resultaba inviable terminarlas de configurar empíricamente. Los individuos se encaminan hacia zonas específicas de su espacio de referencias multidimensionales, hacia grupos concretos con los que comparte intereses, que son los que constituyen, en última instancia, sus referencias sociolingüísticas. Más allá de eso, para Hudson (1980: 39-40) solo cabe encontrar construcciones mentales —de los científicos y de los hablantes— que no son capaces de dar cuenta de la heterogeneidad entre la que se habían desenvuelto esas definiciones. En consecuencia, declina la posibilidad de tratar de encontrar una definición satisfactoria.

La investigación empírica, en todo caso, obligaba a atenuar el radicalismo —también el pesimismo—de esas últimas posiciones. Confirmó, desde luego, una notable heterogeneidad: se habían localizado comunidades multilingües, comunidades aisladas, comunidades de hablantes con necesidades especiales o, en tiempos más recientes, incluso comunidades virtuales. Pero, en definitiva, se trataba de comunidades amalgamadas en torno al uso del lenguaje humano. Por lo tanto, terminar de acotar teóricamente ese concepto, además de ser una posibilidad real, no dejaba de constituir casi una obligación implícita.

A partir de ese momento se formularon algunas propuestas que suponían un intento por encontrar una cierta síntesis de los planteamientos anteriores. En la primera de ellas, López Morales (1989) trató de organizar esa dispersión, proponiendo distinguir entre comunidad lingüística y comunidad de habla. La primera se articularía en torno a una lengua común, por encima de que exista o no continuidad geográfica entre todos sus hablantes. Quienes emplean como lengua materna el provenzal, el portugués o el ruso forman parte de sus correspondientes comunidades lingüísticas. Unas veces están incluidas dentro de un estado mayor (provenzal), otras tienen continuidad espacial a través de varios estados (ruso) y, en fin, existen comunidades lingüísticas transoceánicas, como la portuguesa. En el interior de ellas se encuentran diversas subespecificaciones de las mismas, núcleos engarzados en torno a un mismo modelo de prestigio. Surgen entonces las comunidades de habla, como subconjuntos integrados dentro de las comunidades lingüísticas. López Morales ilustra esta última posibilidad con los ejemplos de Madrid y Caracas, dos ciudades que formarían parte de una misma comunidad lingüística (la hispanohablante), aunque desde comunidades de habla diferentes (las suyas propias). Por supuesto que el ejemplo es susceptible de ser trasladado a un número ingente de casos

La propuesta de López Morales resultó, inicialmente, de utilidad para conjugar dos niveles que hasta ese momento parecían difícilmente reconciliables: el que afecta a la lengua en su conjunto y el que se concreta en situaciones más particulares, lo que introducía sus correspondientes subespecificaciones. Pero también es cierto que, si bien recogía y ampliaba la línea procedente de la tradición estructuralista, agregar un componente demográfico suponía un avance, sin duda, aunque insuficiente a medio plazo para una definitiva delimitación sociolingüística de la cuestión. La interacción lengua/sociedad no se limita a una mera distribución estratificada de hablantes. Implica a muchos más agentes sociales y tipos de relaciones entre ellos que, necesariamente, han de estar contemplados en su definición.

De manera que quedaban todavía algunas cuestiones pendientes. Sobre todo, persistía una cierta cuota de indefinición para bastante niveles de actividad sociolingüística. El que se recurriera al modelo de prestigio para delimitar una comunidad de habla tampoco terminaba de aclarar las cosas. Por continuar con el ejemplo anterior, el modelo de prestigio de Caracas, de Miranda, de Sucre o de Trujillo, todas ellas ciudades venezolanas, en principio, tampoco es drásticamente diferente, a pesar de que se trataría de comunidades de habla distintas, siguiendo estrictamente la formulación de López Morales.

Esa propuesta, aunque fuera de manera implícita, remitía a la amplitud con la que se manejara el concepto de norma, otra vieja inquietud de la lingüística sincrónica, prácticamente desde sus inicios fundacionales a principios de siglo XX. Rona (1973), de hecho, ya había tratado de aplicar varias clases de norma a la delimitación taxonómica de las comunidades sociolingüísticas, estableciendo un gradatum que iría desde las normas locales (comunidades locales) hasta las universales, pasando por los estadios intermedios de las normas y comunidades regionales y nacionales. López Morales (1989), en todo caso, tampoco aclara si se ajusta a una interpretación similar de la norma o si, por el contrario, la concibe como un conjunto de hábitos compartidos por un conjunto de hablantes, siguiendo lo que había sido hasta entonces habitual en las definiciones sociolingüísticas. En última instancia, López Morales conjugaba dos órdenes, el espacial y el demográfico. Las comunidades quedaban inicialmente delimitadas en función de su localización (Madrid, Caracas, etc.), para proyectarse a continuación hacia el conjunto de los hablantes de una lengua (el español, el inglés, el alemán, etc.)

Ocho años después, Parodi y Santa Ana (1997) presentaron otra nueva propuesta de síntesis. En esta ocasión, se trató de encontrar un punto de encuentro entre la perspectiva variacionista de Labov y los modelos de redes sociolingüística desarrollados por Gal (1983) y L. Milroy (1980). Parodi y Santa Ana, además, aplicaron su propuesta al análisis concreto de la dinámica sociolingüística en el entorno rural mexicano. Establecieron un nuevo gradatum, delimitado en esta ocasión conforme a las redes de relaciones que mantenían sus hablantes. Su densidad iba decreciendo, a medida que se avanzaba en los niveles de comunidad. Las primarias se encontraban masificadas, en tanto que la última (el nivel IV) presentaba un máximo de dispersión. De esa manera se podían diferenciar cuatro clases de comunidades de habla, incluidas unas dentro de otras. Los hablantes del último nivel tenían capacidad para evaluar todas las comunidades precedentes. Por el contrario, los ubicados en los niveles intermedios y en el inicial, solo eran capaces de evaluar los propios y los anteriores, nunca los subsiguientes. De ello se derivaban comunidades de habla nucleares (I), locales (II), provinciales (III) y nacionales (IV). A partir de ahí era posible establecer algunas inferencias interesantes, aunque no estuvieran explícitamente formuladas en esos términos. Un mismo hablante podría transitar a través de esos niveles, convirtiéndose en miembro de varias comunidades. Gracias a esa posibilidad, recurría a una norma en contextos íntimos, que no tenía por qué equivaler a la local, ni esta a la provincial ni, por último, tampoco a la nacional.

Esas propuestas de síntesis supusieron un avance considerable, sin duda, aunque tampoco terminaban de resolver por completo la problemática. Todavía quedaba por categorizar, entre otras cosas, las comunidades de habla que pertenecían a dos comunidades lingüísticas distintas. Esa circunstancia no les impedía articularse como tales comunidades de habla, a partir de caracterizarse, precisamente, por la convivencia de dos lenguas en contacto. Previsiblemente, ello generaría una normativa lingüística singular, o cuando menos sustancialmente distinta a las de otras comunidades de habla monolingües incluidas dentro de su misma comunidad lingüística. Entre otras cosas, esa normativa específica debería encargarse de regular sociolingüísticamente los usos de ambas lenguas. Por lo demás, no era una situación ajena a otros tipos de comunidades de habla en las que han de establecerse preceptos de esa naturaleza, encargados de distribuir bien diversas lenguas, bien las distintas variedades de una misma lengua, todas integradas dentro du ámbito de uso y de su red de relaciones.

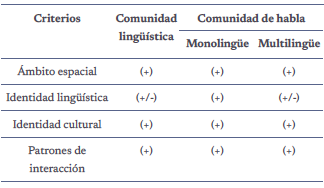

Por mi parte, en García Marcos (2015) traté de hacer un balance de los rasgos manejados por la investigación sociolingüística a propósito con las comunidades de habla. No se pretendía entonces elaborar una nueva propuesta. Pero sí, al menos, se intentó sistematizar los criterios que se habían aplicado en la práctica, más allá de que hubieran sido formulados a través de alguna propuesta teórica en concreto. Todo ello quedó sintetizado en el siguiente gráfico:

TABLA 1. Sistematización de criterios para la definición de comunidades sociolingüísticas

En todas ellas se mantiene constante la existencia de patrones de interacción. Los comparten todos sus hablantes, lo que permite regular las actuaciones comunicativas que se desarrollan en su interior. Por supuesto que las características de esos patrones varían, a veces de manera notable, en función de cada tipo de comunidad. Calvet (1999) recordaba que en el agudo e intenso multilingüismo de las nuevas ciudades africanas, los hablantes conciben el bilingüismo como algo consustancial a la vida urbana, aprendiendo las lenguas de sus vecinos. Por supuesto que la segunda (o tercera, etc.) lengua de cada individuo es algo totalmente aleatorio, determinado por circunstancias absolutamente coyunturales. En Bangui, la capital de la República Centroafricana, además de la antigua lengua colonial (francés) y la lengua oficial local (sango), está documentado el uso de al menos otros siete idiomas más. Según quien habite en el domicilio de al lado, tocará aproximarse al baya o al banda, al ngbaka, al sara o al mbum, o quizá al kare o al kandjia. Eso quiere decir que no existe un bilingüismo uniforme, sino que este depende de las redes entre las que se desenvuelvan los individuos. Ese patrón de interacción poco tiene en común con el que rige las relaciones lingüísticas en Córcega, también bilingües, pero limitadas al francés (lengua nacional) y al corso (idioma regional histórico). Cada una de esas lenguas dispone de unos parámetros de actuación claramente establecidos para cada una de ellas. La casuística puede ser todavía más compleja, o incluso más enrevesada, si se quiere. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, constituiría una comunidad de habla bilingüe. En ella, hay establecidas normas sociales de interacción para el uso público y privado de catalán y castellano. Ello no impide que sus hablantes estén integrados en dos comunidades lingüísticas diferentes, la catalana (resto del ámbito catalanófono) y la castellana (Mundo Hispánico). Por otra parte, en el seno de las comunidades lingüísticas puede registrarse un amplio elenco de diversificación cultural. Así sucede incluso entre comunidades de habla monolingües que forman parte de un mismo dominio lingüístico. Retomando el anterior ejemplo de López Morales, hay distancias significativas entre hablantes madrileños y caraqueños, lo que no impide que, tanto unos como otros, sean hispanos, frente a los anglosajones, etc.

La perspectiva sociolingüística, con sus dudas incluidas, ha tenido indudable proyección. De hecho, terminó trasladándose fuera de su estricto marco de competencias disciplinares. Zhan (2013), por mencionar un ejemplo significativo, no vacila en partir de los postulados sociolingüísticos sobre las comunidades de habla. La idea de un marco de referencias en el que se comparten normas y variedades termina incorporándola a su modelo de a la adquisición de segundas lenguas, formulado explícitamente dentro de la lingüística aplicada.

Llegados a este punto, parece recomendable volver a intentar una nueva propuesta de síntesis, que en esta ocasión combine factores sociológicos y lingüísticos desde su misma fundamentación, como de hecho se había avanzado en propuestas anteriores (García Marcos, 1999, 2015).

Para empezar, es necesario depurar algunos de los criterios empleados hasta ahora que, en ocasiones, han desviado el núcleo central de la reflexión. En primer lugar, parece recomendable ajustar el concepto de norma aplicado a la descripción sociolingüística de las comunidades. No es una tarea fácil porque tiene varias acepciones en la bibliografía, no siempre coincidentes entre sí, fruto entre otras cosas de ese largo recorrido histórico al que se ha hecho referencia antes. De una parte, tradicionalmente la norma ha sido el patrón de referencia modélico de una lengua. La secular gramática preceptiva lo asentó en el imaginario de las sociedades como modelo de corrección y ejemplaridad idiomáticos. En sus versiones más modernas, la lingüística dinámica ha acuñado un sentido sustancialmente distinto. La norma en esta ocasión ha servido para referir reglas comunicativas, establecidas por las sociedades, a las que en principio han de acogerse los hablantes. Esa es una acepción más amplia y más flexible, pero también más indefinida. Abarcan desde el formato que selecciona un género comunicativo (por ejemplo, dentro del modelo SPEAKING de Hymes, 1974) hasta la distribución social de las variedades de una lengua, pasando por las reglas implícitas en determinadas situaciones comunicativas (las normas de la lengua coloquial). Es arriesgado, por tanto, acudir a un criterio tan polisémico para emplearlo como criterio definidor de un concepto. Labov, por referir uno de los casos antes citados, concibe la norma como una suma de los patrones de actuación y de evaluación lingüística de los hablantes. Eso significa que no se desenvuelve entre ninguna de las posibilidades anteriores, aunque aplica un criterio acorde con su modelo teórico, por lo demás, ampliamente extendido en la sociolingüística internacional.

Parece más operativo, por tanto, renunciar a un criterio como el de norma (sin mayores matizaciones) que, a la vista de lo anterior, introduce más problemas que aclaraciones y que, por otra parte, tampoco focaliza con exactitud la cuestión que se aborda. Sí que, de todas formas, resulta evidente que las comunidades sociolingüísticas comparten pautas de comportamiento verbal, con un grado variable de explicitud y, por consiguiente, también obligatoriedad, dependiendo siempre de las características sociológicas de cada entorno contextual. Al mismo tiempo, esas pautas nunca son estáticas. Al contrario, se actualizan y modifican conforme lo hacen los parámetros socioculturales entre los que se desenvuelven, llegando a modificarse de manera sustancial, o incluso a invertirse por completo.

En segundo lugar, es necesario acotar con exactitud la realidad que se aspira a describir mediante la terminología conceptual que se está tratando de desarrollar. De lo contrario, se mezclan criterios que describen realidades próximas, pero distintas. No es pertinente convertir las redes sociolingüísticas en un elemento determinante en la caracterización de las comunidades sociolingüísticas. Simplemente, remiten a una parte de la realidad lingüística, conexa, pero distinta. Mediante las comunidades se trata de acotar el marco de observaciones sociolingüísticas. Las redes sociales, en cambio, están integradas dentro de los condicionamientos que pueden actuar sobre el comportamiento verbal, en función del grado de densidad de relaciones que mantengan los hablantes. Es más, dentro de una misma comunidad existen varios tipos de redes. Su estatus epistemológico, en ese sentido, es equiparable al de otros planos de uso lingüístico, caso de las jergas juveniles, los canales virtuales, las variedades iniciáticas o, entre otros, los tecnolectos profesionales. De incorporarse toda la heterogeneidad del uso a la definición de comunidad terminaría alcanzándose un atomismo poco menos que terminal, con independencia de que no se trataría de una operación pertinente. Precisamente, la realidad empírica señala la existencia de unidades sociolingüísticas capaces de amalgamar esa heterogeneidad del uso, dentro de unidades de referencia mayores. Probablemente, en esta ocasión el principal problema radique en mantener el requisito de uniformidad radical para delimitar una comunidad. Implícitamente, se ha partido de la convicción de que las comunidades sociolingüísticas habían de ser definidas única y exclusivamente a partir de denominadores comunes y compartidos. Sin embargo, una comunidad funciona a partir de una heterogeneidad inherente que, sin embargo, está regulada, es distribuida funcionalmente y, por último, es conjugada dentro de una pauta verbal común. En consecuencia, su formulación teórica ha de plantearse en términos igualmente abiertos. En unas ocasiones esa pauta comportará la selección de una lengua. Pero, en otras, sin embargo, lo que determina es la coexistencia de dos (o más) lenguas dentro de un único marco sociológico.

En tercer lugar, es preciso atenerse a un estricto criterio de adecuación empírica. De entrada, puede resultar más o menos cuestionable incorporar las actitudes como criterio para definir las comunidades sociolingüísticas. Es una opción opinable. No lo es su supuesta homogeneidad dentro de una comunidad. La investigación empírica ha demostrado justamente lo contrario. Todos los componentes de la evaluación sociolingüística —las actitudes, las creencias y la consciencia sociolingüística— se estratifican. Por lo tanto, no tienen demasiada capacidad para actuar como elemento amalgamador e identitario de una unidad de análisis. Dicho en otras palabras: si el criterio consiste en que todos los hablantes compartan las mismas actitudes, entonces habrá de concluirse que no existen las comunidades sociolingüísticas. Tampoco supondría mayor inconveniente. No se trata de definir unidades a ultranza. Solo que, como se ha señalado, la realidad empírica indica justo lo contrario, que las actitudes se estratifican de manera sistemática.

Hechas esas salvedades, ha de reconocerse que las propuestas anteriores contenían elementos muy útiles. Las primeras formulaciones intentaron incorporar elementos intrínsecos a la sociolingüística, aunque a veces estaban regularmente precisados (las normas de los etnógrafos) o desenfocados (la evaluación de Labov). Sobre todo, se intentó realizar una definición autónoma y coherente con el modelo que se estaba tratando de aplicar. En ese sentido, si se pretende analizar la interacción lengua y sociedad, quizá habría sido más prudente empezar por abordar qué se entiende sociológica y antropológicamente por comunidad y mediante qué criterios se define. Al mismo tiempo, se necesitaría establecer un listado de niveles y casos lingüísticos, para después proceder a cruzar ambas dimensiones

La delimitación de las comunidades igualmente ha ocupado a buena parte de las ciencias sociales. Sociólogos, antropólogos o psicosociólogos han destinado parte de sus esfuerzos a ello, también desde hace décadas.

La perspectiva socio-antropológica modernamente ha partido del marco general que estableció Violich (1994), conforme al que una comunidad quedaría definida en función de dos componentes, uno estructural y otro funcional. El primero de ellos remite a la consideración de un grupo acotado entre un espacio físico concreto. El segundo contempla los aspectos psicológicos y sociales que comparten los miembros de cada comunidad.

Sobre esa base, Socarrás (2004:177) incluye otra serie —numerosa— de factores, que de nuevo insisten en trascender la mera acotación geográfica. De esa manera incorpora elementos como el sentido de pertenencia de sus miembros, una historia común, o el hecho de compartir costumbres, normas, símbolos e intereses espirituales, además de códigos. Socarrás presta atención particular a la participación, entendida como una implicación activa en la vida social y en su transformación histórica. En consonancia con este último aspecto, Socarrás coincidía en este punto con una antigua idea de Martínez y Taquechel (1994: 11), muy interesados en subrayar la implicación de los miembros de una comunidad en la promoción de sus valores propios y, por lo tanto, en su intervención dentro de la dinámica histórica de toda sociedad. Raiter (2001), por su parte, había destacado otro rasgo tan decisivo como las representaciones sociales, compartidas por los miembros de una comunidad. Para Raiter estas se encuentran muy vinculadas al lenguaje. Son imágenes mentales acerca de la realidad externa al individuo. Siempre que se mantengan vigentes, y no sean reemplazadas por otras, ahorman creencias que determinan la percepción de los sujetos.

Es cierto que algunos de esos factores se están modificando de manera significativa en los últimos tiempos. La Globalización ha introducido fuertes tendencias estandarizadoras que, como mínimo, restringen un sentimiento estricto de vernacularidad. Pero, en términos generales, la propuesta de sociólogos y antropólogos ofrece criterios útiles para acometer una tarea delimitadora desde una razonable precisión conceptual.

TABLA 2. Criterios socio-antropológicos para delimitar las comunidades sociolingüísticas

Todos ellos, como se comprobará de inmediato, son susceptibles de ser aplicados a la realidad lingüística. De hecho, mantienen un constante compartida con las comunidades lingüísticas, tal y como se han perfilado hasta ahora. Sobre la base de una delimitación primaria de carácter espacial, se van superponiendo otros rasgos que terminan de establecer su delimitación final.

En cuanto al componente lingüístico de esa nueva intersección entre lengua y sociedad para la definición de comunidad, en García Marcos (1999, 2015) se propuso adoptar una acotación gradual que recurría a tres grados de aproximación a la realidad sociolingüística, discriminando entre micro-, meso- y macrosicolingüística. Cada uno de esos niveles se hacía cargo de interacciones verbales delimitadas en función de su radio de acción y de su complejidad. A la microsociolingüística le correspondía el estudio de ámbitos sociales concretos, así como los tipos de interacciones desarrollados dentro de ellas (los eventos analizados por la etnografía del habla). La macrosiolingüística, en cambio, abordaba los grandes marcos de referencia (política lingüística internacional, modelos de prestigio dentro de una lengua, etc.), mientras que para la mesosociolingüística quedarían los contextos y situaciones intermedias (las variedades en el interior de una lengua, los contactos de lenguas fronterizas, etc.)

Cada uno de esos tres niveles debe contener sus correspondientes tipos de comunidades sociolingüísticas, cuyo grado de amplitud vendrá definido en función de la combinatoria de rasgos sociológicos y lingüísticos. El primero de ellos, el eje sociológico, de acuerdo con la bibliografía antes comentada, se delimita de acuerdo con rasgos binarios —(+/-) presencia— a partir de cinco grandes factores:

El eje lingüístico incorpora otros cinco factores definitorios, aunque en esta ocasión contienen mayor número de subespecificaciones en cada uno de ellos, al tener que atender a una realidad cualitativa más compleja.

De la combinatoria de esos factores surgen nueve tipos de comunidades sociolingüísticas, que permiten delimitar de manera razonablemente exhaustiva la heterogeneidad de los marcos sociales entre los que se desenvuelve la realidad lingüística.

A. COMUNIDADES MICROSOCIOLINGÜISTICAS

Las comunidades microsociolingüísticas están constituidas por comunidades de habla, aunque con notables diferencias de gradación entre ellas, sobre todo en el aspecto cualitativo. Constituyen las unidades más nucleares, vernáculas e inmediatas de las lenguas y están subdivididas en tres niveles:

A.1 Microcomunidades básicas (comunidades de habla de ámbito local, aldeas y pueblos)

A.2 Microcomunidades intermedias (comunidades de habla conformadas en entornos urbanos pequeños e intermedios)

A.3 Microcomunidades extensas (comunidades de habla ubicadas en entornos poblados, grandes ciudades y cinturones urbanos)

B. COMUNIDADES MESOCIOLINGÜÍSTICAS

Las mesocomunidades aglutinan un conjunto de comunidades de habla básicas, que adoptan dimensiones variables, hasta el punto de poder trascender el ámbito nacional, aunque sea de manera excepcional, como se comentará de inmediato. En todo caso, siempre se desenvuelven por debajo de las comunidades lingüísticas dentro de las que finalmente quedan integradas.

B.1 Mesocomunidades básicas (ubicadas en entornos comarcales)

B.2 Mesocomunidades intermedias (ubicadas en ámbitos intercomarcales que conducen a la conformación de dialectos).

B.3 Mescomunidades extensas (variedades lingüísticas que suman varios dialectos, aunque carecen de una delimitación espacial equiparable a las anteriores)

C. MACROCOMUNIDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS

C.1 Macrocomunidades básicas (de carácter nacional y, por lo tanto, circunscritas al dominio administrativo de un estado)

C.2 Macrocomunidades intermedias (conforman un grupo heterogéneo de comunidades, caracterizadas todas ellas por la integración simbólica de sus miembros. Entre ellas se incluyen desde las comunidades virtuales hasta las de usuarios de lenguajes alternativos).

C.3 Macrocomunidades extensas (que se corresponden con las comunidades lingüísticas, con diferentes grados de amplitud y no siempre con una ubicación uniforme)

Lo anterior propuesta pretende ser, ante todo, un punto de partida para futuras aproximaciones a una posible tipología de comunidades desde un punto de vista prioritariamente sociolingüístico. Por lo tanto, no constituye un modelo cerrado y estático en sentido estricto. No obstante, conviene precisar que, como sucedía en la propuesta de Parodi y Santa Ana (1997), aquí también se considera que los hablantes pueden transitar a través de los diferentes niveles contemplados. Es más, los simultanean, al pertenecer a varias comunidades al mismo tiempo, como una consecuencia inherente a la propia dinamicidad social de las lenguas. Los miembros de una comunidad lingüística coinciden en una parte de sus modelos abstractos, aquellos que tienen que ver directamente con esa unidad sociolingüística que comparten. A ese común denominador, cada uno de ellos agrega otros específicos de su adscripción a otras comunidades meso- y microsociolingüísticas.

Probablemente ello termine cuestionando la propia concepción del modelo de uso sociolingüístico, hasta ahora formulada en términos discretos, de manera que a un hablante le corresponda un solo modelo de actuación sociolingüística y, por consiguiente, una sola adscripción a un solo tipo de comunidad. Aquí, por el contrario, se aboga por una perspectiva más próxima al paradigma de la complejidad, de manera que la participación de los hablantes como miembros de una comunidad se conciba en términos holísticos, al tiempo que estas no mantengan fronteras infranqueables entre sí.

Bloomfield, L. (1933). Language. Nueva York, Holt

Bolinger, D. (1968). Aspects of Language. Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

Calvet, L. J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. París, Plon.

Cerný, J. (1996). Historia de la lingüística. Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.

De Saussure, F. (1916). Curso de lingüística general. Buenos Aires, Losada. Edc. Esp. De A. Alonso, 1945.

Dorian, N. C. (1982). “Defining the speech community to include its working margins” en S. Romaine (ed.), Sociolinguistic variation in speech communities. Londres, Arnold, 25-33.

Fishman, J. A. (1972). Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra, 1988.

Gal, S. (1983). Comment on L. B. Breitborde's "Levels of analysis in sociolinguistic explanation: Bilingual code switching, social relations, and domain theory." International Journal of the Sociology of Language, 39: 63-72.

García Marcos, F. (1999). Fundamentos críticos de sociolingüística. Almería, Universidad de Almería.

__(2015). Sociolingüística. Madrid: Síntesis.

__(2020). Variación y cambio sociolingüísticos en tiempo real. El español de la Costa Granadina (1987-2017). Jaén, Universidad de Jaén. En prensa.

Grassi, C.; A. A. Sobrero y T. Telmon. (1997). Fondamenti di dialettologia italiana. Roma-Bari, Laterza.

Gumperz, J. (1962). “Types of linguistic community” en Anthropological linguistics, 44: 28-40.

__(1968). “The speech community” en International encyclopaedia of the social sciences. Nueva York, McMillan, 381-6.

Guy, G. R. (1988). “Language and social class” en Newmeyer, F. (ed.) Linguistics: The Cambridge Survey, 4. Cambridge: Cambridge University Press, 37-63.

Hockett, Ch. F. (1958). A Course in Modern Linguistics. Nueva York, McMillan.

Hudson, R. A. (1980). La sociolingüística. Barcelona, Anagrama, 1982.

Hymes, D. (1974) Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach .Filadelfia, Univ. of Pennsylvania Press.

Kerswill, P. (1993). “Rural dialect speakers in an urban speech community: The role of dialect contact in defining a sociolinguistic concept” en International Journal ofApplied Linguistics, 3: 1.33-56.

Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

Le Page, R. B. (1968). “Problems of description in multilingual communities” en Transactions of the Philological Society, 67 (1), 189-212.

López Morales, H. (1989). Sociolingüística. Madrid, Gredos.

Lyons, J. (ed.) (1970). New directions in linguistics. Londres, Penguin.

Martínez T. A e I. Taquechel (1994): Glosario de promoción y animación socio-cultural en el trabajo de comunidades. Santiago de Cuba, Universidad de Oriente.

Milroy, L. (1980). Language and social networks. Oxford, Blackwell.

Moreno Fernández, F. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona, Ariel.

Parodi, C. y O. Santa Ana. 1997. “Tipología de comunidades de habla: del español rural al estándar” en Nueva Revista de Filología Hispánica, 45, 2: 305-320.

Pisani, A. E. M. (1987). La variazione linguistica. Causalismo e probabilismo in sociolinguistica. Milán, Franco Angeli.

Raiter, A. (2001). Representaciones Sociales. Buenos Aires, EUDEBA.

Romaine, S. (1982).” What is a speech community?” en Romaine (ed.) Sociolinguistic variation in speech communities. Londres, Arnold, 13-24.

Renzi., L. (1985). Nuova introduzione alla filologia romanza. Bolonia, Il Mulino.

Rona, J. P. (1973). “Normas locales, regionales, nacionales y universales en la América española” en Nueva Revista de Filología Hispánica 22: 310-21.

Socarrás, E. (2004): “Participación, cultura y comunidad” en Linares Fleites, C., P. E. Moras Puig y B. Rivero Baxter (compiladores). La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 173–180.

Violich, F. (1971) Desarrollo de la comunidad y el proceso de planificación urbana de América Latina. Universidad de California.

Zhan, Ch. (2013). “Speech Community and SLA” en Journal of Language Teaching and Research, 4, 6: 1327-1331.