Tendencias en el cine español más reciente. Análisis de las producciones cinematográficas entre 2011 y 2022

Trends in the most recent Spanish cinema. Analysis of film productions between 2011 and 2022

Ernesto Pérez-Morán

Universidad Complutense de Madrid, España

Virginia Guarinos

Universidad de Sevilla, España

Resumen:

La última década del cine español, a pesar de la cercanía de la misma, es un terreno en el que ya es posible introducirse desde un punto de vista cuantitativo, de modo que a través de ciertos números se puedan revelar sinergias entre la producción de filmes, ficción y documental, y la exhibición. Esta investigación ha generado una base de datos con todos los estrenos desde 2011 a 2022 con el objetivo de radiografiar e interpretar las cifras más significativas. Así, el resultado derivado del cruce de datos ha arrojado una visión dinámica del paisaje cinematográfico nacional, cubriendo un hueco aún inexplotado, en tanto que abundan los estudios generales, los que bucean en las sinergias entre los diferentes cines o aquellos que abordan año a año de forma individualizada el panorama cinematográfico español reciente, pero no hay tantos transversales que tiendan puentes entre la producción y la exhibición unificando las cifras de producción con su estreno posterior. Las conclusiones deducidas apuntan a que esta década es un periodo de inercias procedentes de la más rica etapa entremilenios, una etapa de estancamiento.

Abstract:

Despite being so close at hand, the past decade of Spanish cinema can now be addressed quantitatively, and specific numerical calculations reveal a synergy between the production of films, both fiction and documentaries, and their exhibition. By generating a database with all the releases from 2011 to 2022, the aim of this research is to provide a detailed analysis and interpretation of the most significant figures. As such, the results obtained by cross-referencing the data provide a panoramic view of the national cinematic landscape, thereby filling a void that is still unexplored. Although many generic studies delve into the synergy between different types of cinema, while others address the recent Spanish cinematic landscape year by year in an individualized way, only a small amount of research on the issue is transversal, yet it builds bridges between production and exhibition, thereby unifying production figures with the subsequent release. The conclusions drawn indicate that this decade has been a period of inertia and stagnation following a much richer inter-millennial period.

Palabras clave: Cine español; producción y exhibición cinematográficas; coproducciones cinematográficas; mujeres cineastas; cine de ficción; documental cinematográfico.

Keywords: Spanish cinema; film production and exhibition; film co-productions; women filmmakers; fiction films; documentary films.

1. Introducción

El desarrollo histórico del cine español de los últimos tiempos ha pasado por distintos puntos de inflexión, marcados por el propio devenir social, político e ideológico de nuestro país. Así se encuentran nudos importantes para el cambio y la evolución cinematográfica en la etapa de la Transición democrática, en la de la era socialista y en la del comienzo del nuevo milenio[1]. En ese contexto, pasado este último momento referido, de alta complejidad de emergencia de sujetos sociales, temas y géneros en el cine español (Sánchez Noriega, 2020), el comienzo de la segunda década del siglo XXI está marcado por el arrastre de las consecuencias de lo que se denominó la tormenta perfecta en el sector audiovisual español, que en palabras de Pérez Rufí:

…consistiría en la coincidencia en un mismo momento de la recesión económica, la crisis bancaria, los recortes de los gobiernos y la contundente revolución digital que ha cambiado las estructuras y los procesos de los media y los hábitos de consumo de información y comunicación de los receptores, ahora usuarios (2012, p. 158).

En ese mismo año, desde la FAPAE (Confederación de Productores Audiovisuales Españoles) se advertía de varios aspectos cruzados, como que la facturación del sector en el año 2010 había sufrido una caída del 14,67% con respecto al año anterior, a pesar de que se mantenía la tendencia al alza respecto al número de productoras. Igualmente se insistía en que, a pesar de que la recaudación general de cine en España había disminuido casi en un 4% con respecto al año anterior, el cine español crecía en la taquilla un 23,5% con respecto a 2010, para a continuación indicar el efecto de Torrente 4: Lethal Crisis (Santiago Segura, 2011), que con 19,34 millones de euros de recaudación, era la película más vista de su año de estreno. En 2011 se rodaron un 8% menos de películas que en el año anterior, pero se estrenaba un 6,5% más de películas que en 2010 (FAPAE, 2012).

Con este panorama fluctuante, 2012 fue un año crítico en la recesión económica y el Gobierno español del momento se veía obligado a solicitar asistencia económica de la Unión Europea en junio –el rescate financiero–, lo que devino en intensos recortes que afectaron especialmente al mundo de la cultura y, por tanto, al cine (Rubio Aróstegui y Rius-Ulldemolins, 2018). Entre las consecuencias más profundas se encuentra la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en septiembre, lo que hizo a muchos miembros del sector preconizar la muerte efectiva del sistema de producción, distribución y exhibición del cine español mantenido hasta ese momento.

El arco temporal sobre el que se ha realizado este análisis comienza por tanto en plena crisis, con un sector cinematográfico especialmente sensible, si bien las cifras no parecían ser tan catastróficas como las expectativas, y con un marco legal que, por una vez, se encontraba en una fase de cierta estabilidad. Esto es así porque la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (BOE, 2007) había sentado las bases de la futura política cinematográfica y era alabada en términos generales, especialmente desde la exégesis jurídica (López-González, 2008; Díaz González, 2016), gracias en parte a la persona que había estado detrás de su creación, el entonces director del ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), Fernando Lara.

Para completar dicho marco, hay que mencionar, como principales desarrollos legislativos, las Órdenes Ministeriales que regularon aspectos concretos, como el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007 (BOE, 2015) y el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007 (BOE, 2015).

Posteriormente, la ley ha sufrido otra reforma, en 2016, con el fin de adaptarla a la normativa comunitaria (sobre la que luego se volverá). También, como una nueva transposición, en este caso de la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual, surge con retraso la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022, de 7 de julio) (BOE, 2022), que se enmarca en el plan de impulso al sector audiovisual contenido en el proyecto del Ministerio de Economía titulado España, Hub Audiovisual de Europa[2], y que también contiene el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y se prevé sea aprobado antes de que finalice 2024. Ambas leyes, en principio, deberían alterar la fisonomía del marco jurídico del cine español hasta ahora conocido.

2. Justificación, objetivos y metodología

Son pocos los análisis que pormenoricen y extraigan conclusiones de las cifras (Medina de la Viña y Fernández García, 2014), menos aún de un periodo prolongado como es la década más actual. La mayoría de propuestas analizan la exhibición cinematográfica en el marco general del mercado español, abordando las cifras globales o poniendo de manifiesto el poder del cine de Hollywood en nuestro mercado (Gil Ruiz et al., 2024; Augros, 2000; Kogen, 2005), o bien se centran en diferentes aspectos de la exhibición, como la evolución tecnológica (Perales y Marín, 2012), los espacios (García Santamaría, 2012) o la inhibición de la asistencia en base a algoritmos (Cuadrado, Ruiz y Montoro, 2013). Incluso ha habido estudios diferenciando la asistencia del público a las películas nacionales o extranjeras (Fernández Blanco, 1996), lo que se emparenta con análisis que van acercándose a nuestro campo de estudio y que abordan la percepción del público en torno al cine español (Deltell, Clemente y García, 2016; Clemente y García, 2016; García, Reyes y Clemente, 2014).

En cuanto a la producción, Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (2006) o Monterde (2019) trazan mapas de la misma en épocas que sirven de precedentes o revisiones de nuestro arco temporal, mientras que hay estudios más específicos, ya sea desde la óptica de las subvenciones (Heredero Díaz y Reyes Sánchez, 2017) o de la financiación de las televisiones (Pérez, 2015), por citar solo dos de los vértices más habituales.

Este artículo pretende cubrir un hueco aún inexplorado y propone un abordaje diferente, en tanto que se analizan diacrónicamente los distintos estrenos, con la particularidad de que, amén de esa visión transversal, se atiende al año de producción, no al año de estreno, para tratar de extraer un consolidado que dé cuenta de manera fidedigna de la situación del cine español según el año de producción y sus consecuencias, y no tanto realizar una foto estática año a año. Esta decisión, que puede resultar discutible por atípica, trata de corregir un problema habitual en las cifras, y es que se separa necesariamente la producción del estreno, mientras que si se tiene en cuenta el año de producción para valorar la importancia de cada película, se fusionan esas dos fases, permitiendo sendas derivaciones: la primera, analizar de manera dinámica la producción y su consiguiente estreno; la segunda, comparar las cifras que se obtienen con las que arrojan los sectores de la producción, distribución y exhibición, trabajo que se abordará como consecución de este primer acercamiento cuyos resultados se presentan aquí.

El objetivo principal de esta investigación es el de realizar un mapeo, eminentemente cuantitativo, que radiografíe la producción de largometrajes (de ficción y no ficción) cinematográficos españoles comprendidos entre 2011 y 2022. De ese objetivo principal, a modo de informe, igualmente se marcan dos objetivos secundarios. Uno de ellos se fija como una primera aproximación interpretativa de los datos, previa a un futuro análisis en proceso. A partir de las cifras iniciales, se trata de extraer inferencias con respecto al contexto en el que se dan estas cifras, tendiendo puentes entre la producción de largometrajes y su acogida, localizando el foco entre la producción y la exhibición (ladeando la distribución). El segundo objetivo secundario es la interpretación de la brecha de género y el panorama de las coproducciones, como elementos nucleares descubiertos en el transcurso de la investigación presente, especialmente el primero de ellos.

Se utilizan como fuentes documentales los valiosos reportes realizados por las principales instituciones del sector audiovisual de España: el ICAA, la FAPAE, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas o CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), datos que en ocasiones pueden diferir levemente en las cifras que proporcionan, debido a la concentración referida entre producción y exhibición y otros aspectos que serán explicados a continuación.

Para desplegar la propuesta, se ha realizado una datación completa de todas las producciones acaecidas en España entre 2011 y 2022, anotando los siguientes apartados con el fin de poder cruzar datos: título del filme, director/a, género, nacionalidad (si la financiación es íntegramente española o se realizó en coproducción, en cuyo caso se indican los porcentajes de participación), espectadores y año de producción. El corpus sobre el que se aplica el análisis asciende a un total de 2.343 películas de metraje largo.

A este respecto, conviene efectuar ciertas aclaraciones previas que atañen a la selección de la muestra. La primera es que la extracción realizada de los datos oficiales proporcionados por el catálogo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España[3] se ha realizado de los largometrajes –no cortometrajes– y solo de aquellos estrenados en salas, es decir, de las películas de ficción o documentales que cuentan con al menos una entrada vendida según esa misma base de datos. El ICAA, y ello puede explicar la diferencia de algunos datos, contabiliza para sus estadísticas incluso las obras no estrenadas, que, si bien no han sido incluidas en la base de datos, se han utilizado para valorar la diferencia o el gap entre las películas estrenadas y producidas año a año (teniendo en cuenta el posible desfase entre producción y año de estreno). Ese dato sí resulta esencial, pero la razón de dejarlos fuera como muestra se debe a que el panorama audiovisual podría verse distorsionado por un número –bastante elevado, como se verá– de largometrajes que no han llegado a engrosar otro tipo de cifras significativas.

Unido a ello, se encuentra el aspecto mencionado de ceñirnos a los largometrajes, obviando los cortometrajes, por una decisión del diseño del proyecto investigador y por la diferente naturaleza de las piezas cortas, adscritas a una lógica comercial diferente, que la convierten, en palabras de De Vega, en una “industria dentro de la industria” (2018, p. 430), sin una “garantía comercial (2018, p. 431), y que quedan fuera de la presente valoración en tanto en cuanto los largometrajes son las piezas protagonistas de nuestro estudio. En tercer lugar, la decisión de tener en cuenta los espectadores y no la recaudación se debe, como en investigaciones anteriores, a que el dato de asistencia de público no se ve alterado por la inflación, como sí ocurre con las cantidades económicas, ya que las cifras de recaudación ven alterada su estimación con el paso del tiempo.

Por otra parte, y como la categoría ‘director/a’ no arroja si el mismo o la misma es hombre o mujer, se ha debido hacer una segunda base de datos con esta diferenciación, requisito esencial para poder analizar cuestiones de género. Y la última aclaración atañe a la categoría género (en este caso entendida como la clasificación de las películas). Y ello es así porque se han detectado ciertas inconsistencias en la clasificación genérica de los largometrajes por parte de la base de datos de referencia (ICAA). Así, algunas películas vienen definidas como ‘comedia’, pero otras por subgéneros como ‘comedia negra’, ‘romántica’ o incluso, en los terrenos de la hibridación, ‘comedia dramática’. Además, hay géneros que se revelan un tanto indefinidos, como son los casos de las etiquetas ‘experimental’ o ‘ficción’, que han obligado a que se deba poner entre comillas cualquier juicio en torno a este apartado. En descargo de estas imprecisiones de los datos oficiales, sirva recordar la discusión académica de largo recorrido existente sobre los géneros y su indeterminación taxonómica, que ha sido motivo de un sinfín de estudios (Altman, 1984; Neale, 1990). A este respecto, precisamos, por si hiciera falta, que el documental no es un género, sino un formato, para evitar confusiones futuras, como explica, en uno de los últimos acercamientos a esta disquisición, Bernal-Triviño (2023).

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes, es el momento de ir extrayendo datos para comenzar a perfilar el horizonte del cine español reciente, que estructuramos en torno a cinco ejes vertebradores de la investigación, a saber: el número de producciones, su recaudación, las diferencias entre ficción y documental y entre aquellas obras de producción nacional o coproducidas, y un enfoque analítico de género (entendido en este caso como rol social, no como caracterización estructural textual).

3. Número de producciones y recaudación

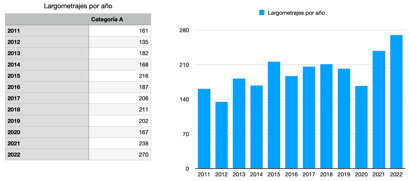

En cuanto a las películas producidas durante los doce años del arco temporal, se advierte una tendencia clara, por cuanto desde 2011 (161) hasta 2022 (270, el año de mayor producción con mucha diferencia) se registra un aumento que, si no paulatino, sí es considerable, pues desde 2017, todo el segundo tramo, y con la excepción de 2020 (167) [F1]. No hay ningún año en que no se superen las dos centenas de producciones en un total de 2.343, lo que arroja una media de 195,25 por año.

F1. Películas españolas producidas entre 2011 y 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

Escarbando en la división por bloques emergen proporciones llamativas. Así, tan solo hay siete largometrajes (obviamente todos de ficción) que superan los tres millones de espectadores, solo otros siete que llegan a los dos y 30 que convocan a entre uno y dos millones. El resto, 2.299, suman en total 86.853.170 espectadores, mientras que esos primeros 44 lo superan ampliamente con 90.015.949, evidenciando la concentración de la taquilla en apenas unos títulos, algo que, a tenor de décadas previas, podríamos calificar como endémico. En el acercamiento que Pena realiza sobre el cine español de los 90 ya se advierte ese hecho, que el autor califica como “el síntoma más preocupante de la industria cinematográfica española” (Pena, 2002, p. 41).

Otro dato refleja, por las zonas bajas, la escasa aceptación de algunas obras: hay hasta 387 largometrajes que convocan a menos de 100 espectadores (el 16,5%) y el número asciende a 1.177 si se contabilizan los que no superan las 1.000 entradas vendidas: el 50,23%. Es decir, la mitad de los largos estrenados no pasa de esa cifra que imposibilita, sin ir más lejos, su viabilidad. Por último, solo 263 obras sobrepasan las 100.000 entradas vendidas (11,22%).

Realizando una lectura diacrónica, la recaudación por años [F2] es elocuente desde la gráfica:

F2. Recaudación por años de los largometrajes del corpus

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

La tendencia a la baja viene condicionada por unos años (los seis primeros) donde solo 2014 convoca a menos de 15 millones de espectadores y por una segunda mitad donde solo 2017 supera cómodamente esa cantidad (con 17 millones) y encuentra en 2020 y 2021 –condicionados por la pandemia COVID-19– unas cifras tan preocupantes como que no se superan los ocho millones ninguno de esos años, marcando la cota mínima, que solo repunta en 2022 (13.875.659). Por mor de ser exhaustivos conviene, debido a lo anteriormente dicho de la concentración de las recaudaciones en unos pocos títulos, analizar en qué años se producen los estrenos más exitosos. Así, Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro, 9.397.758 de espectadores) se estrena en 2014, Lo imposible (Juan Antonio Bayona, 6.129.976) en 2012, Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro, 5.693.198) a finales de 2015 y Un monstruo viene a verme (Juan Antonio Bayona, 4.613.760) a finales de 2016. Es decir, los cuatro estrenos que más público atraen del periodo pertenecen al primer tramo, por lo que hay que tener en cuenta su poder de arrastre en las cifras.

Es posible que la tendencia a la baja no sea inevitable, sino consecuencia de que no ha habido estrenos de entidad, además de los condicionantes de la pandemia. Como prueba, si ponemos la lupa en los fatídicos años 2020 y 2021 hay que irse hasta el puesto número 15 de las películas más exitosas para encontrar el primer estreno: Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra (2020, 1.991.007), dirigida por un Santiago Segura acostumbrado a taquillazos que generan ese efecto arrastre y dos de cuyas películas Padre no hay más que uno (2019) y Torrente (1998) figuran entre las tres mejores películas de la historia del cine para los jóvenes entre 16 y 26 años (AMC, 2021).

En la mitad de la horquilla temporal se sitúa la reforma de la Ley del cine, de 2016, que entró en vigor el 1 de enero de ese año y cuya necesidad devenía de:

Actualizar la normativa española y adaptarla a la normativa europea sobre la materia. En este punto hay que hacer referencia a la conocida como “Comunicación Cine”. Se trata de la Comunicación de la Comisión Europa sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual que entró en vigor en noviembre de 2013 (Díaz González, 2016, p. 185).

Los estados contaban con dos años para su adecuación en la legislación propia y todo hace indicar que, al menos en términos de asistencia al cine nacional, esa reforma no tuvo un impacto mensurable, salvo aquellos indirectos. La tendencia a la baja tampoco puede valorarse sin el dato incuestionable de la paralela disminución en la penetración del cine entre el público, que desde la década de los 80 –salvo el periodo 1998-2002– no ha dejado de descender desde el 13% hasta situarse por debajo del 5% desde 2008 (AIMC, 2020).

Por último, hay un dato interesante y es que el gap entre las películas producidas y las estrenadas [F3] –lo cual históricamente ha sido un indicador de la baja eficiencia de la industria cinematográfica, incapaz de absorber una sobreproducción endémica (Fuertes, 1998; Álvarez Monzoncillo y López Villanueva, 2011)– se ha ido reduciendo progresivamente desde 2011 (134) hasta 2021 (52), sufriendo un sensible repunte en 2023 (75), algo que puede deberse a que ha aumentado el número de películas que se estrenan directamente en plataformas, sin pasar por las salas de cine.

Nótese cómo en la gráfica, en coherencia con los planteamientos de la investigación aquí expuesta, se miden aquellas producciones que han o no han sido estrenadas en ese año o el siguiente, unificando ambas en la lectura transversal.

F3. Películas producidas y estrenadas en el período 2011-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

4. Diferencias por formatos y coproducciones

Llama la atención el más que significativo peso del documental, que supone un 41% de las producciones del periodo, con 959 sobre un total de 2.343. Ahora bien, ese peso no encuentra correspondencia proporcional si atendemos al sumatorio de la asistencia a todos esos documentales, que asciende a una cifra llamativamente baja: 2.358.149 espectadores (2.459 espectadores de media), especialmente si se compara con el total de espectadores de largometrajes de ficción: 181.510.970. Así, el porcentaje de espectadores de los documentales es del 1,28% (siendo el 41% de los estrenos), de un total de 183.869.119 espectadores totales en el periodo, lo que a su vez da una media de 78.476 espectadores, elevada por la ficción, que mostraría una asistencia media (eliminando los documentales) de 131.149. Como último dato, es de resaltar que hay que ir hasta el puesto 165 de los largometrajes más exitosos del periodo para encontrar el primer documental, Eso que tú me das (Ramon Lara y Jordi Évole, 2020), con 218.483 espectadores.

Por ello, conviene establecer diferencias y calcular no solo la media de espectadores por estreno, sino la mediana (el valor central), que revela lo irregular del reparto, pues arroja una cifra de 984, algo que demuestra que unos cuantos títulos, como ya se adivinaba, concentran la gran mayoría de los espectadores, dejando el valor medio sin tanto poder representativo.

Demostrada la hegemonía de la ficción frente al documental, por lo que respecta a las coproducciones, estas (506) suponen un 21,6% del total, aunque el dato más descollante es que solo 87 de esas coproducciones son documentales (17,20%), concentrándose de nuevo el grueso de las cifras en la ficción. O lo que sería lo mismo, solo el 9% de los documentales se llevan a cabo en coproducción. De esas películas en cofinanciación entre países, en 153 ocasiones la participación de España es minoritaria (30,23%), en 13 la participación es al 50% con otro país (2,57%) y en las otras 340 ocasiones restantes la participación es mayoritaria (67,19%), siendo la más habitual la fórmula de 80-20, donde la primera cifra corresponde a España, aunque en el caso de las colaboraciones con Francia el porcentaje suele ser de 90-10, siempre que el porcentaje mayoritario sea el español.

Son 52 los países con los que España ha colaborado en la producción de las obras audiovisuales [F4], donde Francia (136), Argentina (100), Estados Unidos (49), México (35) y Portugal (32) figuran como los cinco más habituales, siendo los países europeos y latinoamericanos aquellos con los que más coproduce España, señalando anecdóticamente las coproducciones en una sola ocasión con naciones como China, Irak, Siria, Paraguay, Bosnia-Herzegovina, Líbano, Mozambique, India, Islandia, Costa Rica o Guatemala.

F4. Número y países de coproducciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

Por lo que respecta a la evolución de las coproducciones [F5] a lo largo de estos años, la visión diacrónica arroja que los mayores porcentajes se concentran en los primeros y el último año, detectándose tímidamente un aumento en la tendencia.

F5. Evolución diacrónica de las coproducciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

5. Cuestiones de género

En cuanto a la autoría por directores y directoras, la mayoría masculina sigue siendo abrumadora. En los filmes de dirección única, 1.720 cuentan con un hombre tras la cámara y tan solo 361 con una mujer. El 82,65% de las películas con un único director/a están dirigidas por un hombre, en lo que es uno de los datos más significativos del estudio.

Un recuento de todas las firmas de las películas corales arroja una cifra curiosamente muy similar, solidificando la desigualdad. De los 262 títulos que firman varios, hay un total de 597 intervinientes tras la cámara, de los cuales 120 son mujeres y 477 hombres [F6], dominando estos con un muy similar 79,90%, ligeramente inferior a la cifra de las películas en solitario. Ello nos ha llevado a que al analizar la evolución, como se hará enseguida, se puedan extrapolar las cifras solo de las películas bajo una única dirección.

F6. Películas de dirección femenina y masculina

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

Hay otro dato revelador y es el del número de películas dirigidas por los y las cineastas, que también manifiesta la brecha de género. Sin contar con las películas codirigidas, hay hasta 22 directores que alcanzan o superan la cifra de cinco largometrajes realizados: Carlos Therón (5), Dani de la Orden (8), Daniel Calparsoro (6) David Trueba (5), Emilio Ruiz Barrachina (8), Fernando Colomo (6), Fernando González Molina (6), Fernando León de Aranoa (5), Germán Roda (6), Gonzalo García Pelayo (5), Hernán Zin (7), Isaki Lacuesta (6), Jaume Balagueró (5), Jonás Trueba (6), José María Zavala (5), Pedro Almodóvar (5), Richard Zubelzu (5), Rodrigo Sorogoyen (5), Santiago Segura (7), Ventura Pons (10), Vicente Villanueva (5) y Víctor Matellano (6). Apenas cuatro mujeres en el bando femenino, cristalizando esa diferencia: Chus Gutiérrez (6), Icíar Bollaín (6), Isabel Coixet (9) y María Ripoll (5).

El gap se mantiene en aquellos que ‘repiten’. Con cuatro películas realizadas en el periodo hay hasta 36 hombres y tan solo tres mujeres; con tres, 58 directores y once directoras y con dos filmes encontramos a 187 hombres y apenas 49 mujeres. A este respecto, y ladeando solo por un momento la perspectiva de género, las cifras de frecuencia arrojan además un dato preocupante, pues si de las películas firmadas individualmente, 991 están realizadas por cineastas con dos o más largometrajes, hay 1.090 largos que vienen firmados por un o una cineasta, lo que indica que la mayoría de la industria reposa en una sola participación tras la cámara, imposibilitando filmografías duraderas y estables.

Cruzando los datos, el público –de los filmes de una sola firma en la dirección– asciende a 163.851.869 espectadores en el caso de los hombres, es decir, un promedio de 95.262,7 frente al de las mujeres, que convocan de media 36.377,4 (sobre un total de 13.132.266). Ello podría deberse a que ellas se concentrarían en la realización de documentales, pues se ha visto que recaudan mucho menos. Pero los datos no apoyan este apriorismo, pues en cuanto a la presencia de hombres y de mujeres tras la cámara de producciones de no-ficción, esta arroja porcentajes cercanos al 80-20 observado anteriormente: 1.245 documentales han sido dirigidos por un hombre y 347 lo han sido por una mujer (78,2%/21,8%).

Estos datos, por otra parte, coinciden con los presentes tanto en informes a nivel europeo –el del Observatorio Europeo del Audiovisual revelaba que “women accounted for 22% of all directors of European feature films active between 2015 and 2018” (Fontaine y Simone, 2020)– como a nivel nacional: las similitudes se aprecian en documentos como La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español 2021 (Cuenca Suárez, 2022) y en estudios como los de Coronado Ruiz sobre la labor de CIMA. La autora aporta datos que matizan la enorme brecha: “en la 35ª edición de los Premios Goya (2021), el 50% de las personas galardonadas fueron mujeres” (2022ª, p. 156) o:

en 2020, de los 175 títulos de largometraje producidos, 34 tuvieron a mujeres en la dirección (19%), y los 141 restantes a varones (81%). En las ayudas selectivas a proyectos de largometraje de 2021, destinadas en su mayoría a óperas primas, 23 proyectos con dirección exclusivamente femenina fueron beneficiarios de las subvenciones, lo que representa el 48,94% del total de proyectos (47) (2022ª, p. 156).

Coronado Ruiz achaca esos cambios a la Ley del Cine y sus sucesivos desarrollos y modificaciones, y a la labor de asociaciones como CIMA, que lleva años en sus informes poniendo de relieve la dificultad de las mujeres por consolidar sus carreras como directoras, algo ya observado anteriormente y que también explicita Coronado Ruiz (2022b, p. 6) en otro acercamiento al tema.

Estableciendo diferencias entre hombres y mujeres por género (nos referimos a la clasificación genérica ya mencionada), e insistiendo en las cautelas mostradas sobre la disparidad a propósito del etiquetado, destacan algunos aspectos relevantes que podrían explicar la asimetría recaudatoria. De este modo, llama la atención que en la animación, género que ha recaudado el 7,5% del dinero del periodo, los hombres se han puesto tras la cámara en 62 producciones frente a las solo cinco en que ha sido una mujer, desproporción que incluso aumenta en el género más netamente masculino a tenor de los datos. Han sido 68 largometrajes de terror los filmados por hombres frente a las cuatro ocasiones en que lo han sido por mujeres. En tercer lugar, frisando también las proporciones de 90/10, aparece la comedia, el género histórico y actualmente más taquillero, tal como se desprende de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2019). 497 filmes con un hombre tras la cámara frente a las 50 con una mujer, en un grupo que ha convocado al 46,8% del público total, es algo que ya de por sí tiene una contundencia innegable.

Terminando con el reparto por géneros, los dos grandes despuntan como los más habituales. Si los dramas suponen 546 (39,45%), 339 largometrajes vienen etiquetados como comedias (24,5%), si bien las mencionadas inconsistencias en cuanto a la datación y clasificación de los géneros, así como la introducción de categorías diferentes, podrían distorsionar estos juicios.

Una lectura diacrónica [F7] con el único objetivo de detectar si la brecha de género va reduciéndose en nuestro cine habla por sí sola, tal como se muestra en la gráfica.

F7. Evolución diacrónica de representación masculina y femenina

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el ICAA.

Con solo un primer impacto visual del gráfico, podría deducirse una ligera corrección de la brecha (la barra de las mujeres asciende levemente), sin embargo, observando el porcentaje por años, la brecha se ha estabilizado en el 20%. Cuando aumenta el número de mujeres suele ser porque crece el número de filmes, lo que no implica necesariamente una reducción de la brecha, solo de la producción. Aunque es cierto que, de forma insuficiente, al menos la distancia se ha estrechado en algo más del 10% con respecto a 2011.

6. Conclusiones

Este estudio detecta un aumento paulatino en las producciones por año, con ciertas excepciones que no rompen la tendencia al alza, así como una evidente concentración de la taquilla en unos pocos títulos, lo que indica una dependencia de las cifras a partir de unos cuantos estrenos que ‘arrastran’ y la existencia de muchos títulos en zonas tan bajas que hacen imposible su viabilidad en términos de rentabilidad. La tendencia a la baja, por el contrario, se advierte en la recaudación del periodo, con un último y ligero repunte, y en la reducción progresiva de la brecha entre las películas producidas y las estrenadas.

Los documentales convocan al 1,28% del público, cuando suponen el 41% de los estrenos. Esos porcentajes desproporcionados se completan con otro muy bajo en cuanto a los documentales coproducidos, menos de uno de cada diez, y diez puntos por debajo del 21,6% que suponen las coproducciones en el panorama nacional, bajo una fórmula más habitual de porcentaje mayoritario para España y con países de Europa y Latinoamérica como socios más habituales, detectándose una cierta tendencia alcista en el periodo, proporcional a la de la producción general (ficción + documental).

Por lo que respecta a la brecha de género el 80/20 detectado entre hombres y mujeres se produce tanto en las películas con un único responsable como en aquellas firmadas en pareja o grupo, e incluso en el número de directores/directoras que superan las cinco películas realizadas en el periodo, lo que da idea de la mayor dificultad para las mujeres de tener una filmografía estable y prolongada, aspecto este que se extiende al total de las películas, la mayoría de las cuales son dirigidas por cineastas que no llegan a rodar un segundo largometraje. A tenor de esas dificultades por parte de las mujeres, no es de extrañar que, vistos los datos individualmente, ellas recauden menos, especialmente debido la concentración “de género en los géneros”: los hombres dirigen más terror, comedias y animación, tres de las categorías más exitosas del periodo.

La lectura diacrónica, en fin, revela que la brecha de género va reduciéndose, pero de una forma muy lenta y paulatina, balance del quinto eje planteado al inicio. El número de producciones parece perennemente sobredimensionado, la recaudación revela desigualdades que se agudizan con el abismo entre ficción y documental, tanto en los públicos de ambos como en las fórmulas de coproducción. El cine español en cifras entre 2011 y 2022 se ve sometido a dinámicas endémicas y prácticas involutivas y se abre un horizonte indeterminado en los próximos años tanto con la multitud de agentes como con el cambio en el marco legal. Estamos, sin duda, en un periodo de transición cuya duración es impredecible y su futuro incierto. Dejamos como idea –inquietante– de cierre el hecho de que muchos de los grandes cineastas de esta década tratada han comenzado en la segunda mitad de la misma (desde 2017 aproximadamente), a dirigir series de ficción para las plataformas de contenidos audiovisuales implantadas en España, más allá de dirigir películas que se estrenan directamente en ellas sin pasar por las taquillas de los cines.

Referencias bibliográficas

AIMC (2020). Marco General de los Medios en España. https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf

Altman, R. (1984). A Semantic/Sintactic Approach to Film Genre. Cinema Journal, 23(3), 6-18.

Álvarez Monzoncillo, J. M. y López Villanueva, J. (2006). El audiovisual español: Nuevas oportunidades en el exterior. En Bustamante, E. (Ed.). La situación de la industria cinematográfica española: políticas públicas ante los mercados digitales (pp. 115-131). Fundación Alternativas.

Álvarez Monzoncillo, J. M. y López Villanueva, J. (2011). Informe sobre el estado de la cultura española y su proyección global 2011. Marcial Pons.

AMC Networks (2021). Los españoles y el cine: estudio sobre hábitos y preferencias cinematográficas. https://amcnetworks.es/noticias/amc-networks/la-ciencia-ficcion-y-las-sagas-lideran-las-preferencias-cinematograficas-de-los-espanoles/

Augros, J. (2000). El dinero de Hollywood: Financiación, producción, distribución y nuevos mercados. Paidós Ibérica.

Bernal-Triviño, A. (2023). Aportación del formato talk show y documental en el relato de la violencia machista. La denuncia televisada de Ana Orantes y Rocío Carrasco. Comunicación y Género, 6(2), 101-111.

Clemente Mediavilla, J. y García Fernández, E.C. (2016). Contribución de los sitios web de la industria cinematográfica española a la percepción del Cine Español. ZER, 21(40), 67-83. https://doi.org/10.1387/zer.16410

Coronado Ruiz, C. (2022a). Más mujeres en el cine: CIMA y su trabajo en positivo para cambiar lo negativo. Área Abierta, 22(2), 155-171, https://dx.doi.org/10.5209/arab.79078

Coronado Ruiz, C. (2022b). Impulsando el talento femenino. Nuevas directoras en el cine español del siglo XXI. Visual Review, 12 (1), 2-13. https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3708

Cuadrado, M., Ruiz, M.E. y Montoro, J.D. (2013). Factores inhibidores de asistencia a las salas de cine. un análisis regional a través de un algoritmo CHAID. Revista de la Asociación Helénica de Ciencia Regional, 4(1), 55-66.

Cuenca Suárez, S. (2022). "La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español”. Cima. https://cimamujerescineastas.es/informe-cima-2018-la-representatividad-de-las-mujeres-en-el-sector-cinematografico/

Deltell Escolar, L., Clemente Mediavilla, J. y García Fernández, E.C. (2016). Cambio de rumbo. Percepción del cine español en la temporada 2014. Pensar la Publicidad, 10, 77-89. http://dx.doi.org/10.5209/PEPU.53775

De Vega de Unceta, A. (2018). La percepción del cortometraje por los profesionales del cine español. Fotocinema, 17, 429-456. https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2018.v0i17.5122

Díaz-González, M. J. (2016): Política cultural y crisis económica: algunas reflexiones a propósito de la reforma de la Ley del Cine. Icono 14, 14 (2), 182-203. https://doi.org/10.7195/ri14.v14i2.975

FAPAE (2012). Memoria Anual 2011. https://blogs.uji.es/rtvv/files/2014/01/MemoriaFapae2011.pdf

Fernández Blanco, V. M. (1996). Documentos de trabajo, 118. Universidad de Oviedo. https://econo.uniovi.es/biblioteca/documentos-trabajo-ccee-ee/1996

Fontaine, G. y Simone, P. (2020). Female directors and screenwriters in European film and audiovisual fiction production. European Audiovisual Observatory.

Fuertes, S. (1998). Entrevista con Enrique González Macho, El País, suplemento Babelia, 4.

García Fernández, E.C., Reyes Moreno, M. y Clemente Mediavilla, J. (2014). Público y cine en España. Problemas de identidad y marca para un cine propio. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20(2), 695718.

García Santamaría, J. V. (2012). La reinvención de la exhibición cinematográfica: centros comerciales y nuevas audiencias de cine. Zer, 17(32), 107-119.

Gil Ruiz, F., Gil-Alana, L., Hernández-Herrera, M. y Ayestaran Crespo, R. (2024). A Look at the Spanish Film Industry and its Level of Persistence. Humanities and Social Sciences Communications, 11 (66), 1-11. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02563-4

Heredero Díaz, O. y Reyes Sánchez, F. (2017). Presente y futuro de las subvenciones a la industria cinematográfica española. Fotocinema, 14, 341-363. https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2017.v0i14.3604

Kogen, L. (2005). The Spanish Film Industry: New Technologies, New Opportunities. Convergence, 11(1), 68-86. https://doi.org/10.1177/135485650501100106

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (2022). Boletín Oficial del Estado (BOE), 163, 8 de julio. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11311

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (2007). Boletín Oficial del Estado (BOE), 312, 29 de diciembre. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439

López-González, J. (2008). Ley del Cine 2007. En C. Padrós, y J. López-Sintas (Dirs.), Estudios sobre Derecho y Economía del cine. Adaptado a la Ley 55/2007 del cine (pp. 177-207). Atelier Libros Jurídicos.

Medina de la Viña, E. y Fernández García, J. (2014). Nuevo cine español: cine, cine, cine, más cine, por favor. Fonseca Journal of Communication, 9, 85-117.

Ministerio de Cultura y Deporte (2019). Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019. https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:fe7a20bc-a18d-4d1c-9376-77dc684b5dd8/encuesta-de-habitos-y-practicas-culturales-2018-2019.pdf

Monterde, J. E. (2019). La producción cinematográfica. Elementos para la reflexión. En C. F. Heredero (Ed.), Industria del cine y el audiovisual en España. Estado de la cuestión. 2015-2018. Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, 23-114.

Neale, S. (1990). Questions of Genre. En O. Boyd–Barret y Ch. Newbold (Eds.), Approaches to Media: A Reader. Arnold.

Pena, J. (2002). Cine español de los noventa. Hoja de reclamaciones. Secuencias: Revista de historia del cine, 16, 38-53.

Perales Bazo, F. y Marín Montín, J. (2012). La exhibición cinematográfica en el contexto ibérico. Tendencias actuales y futuras. Icono14, 10(1), 94-104. https://doi.org/10.7195/ri14.v10i1.138

Pérez, X. (2015). La convergencia del cine con la televisión: esquemas de producción, financiación por las cadenas privadas, trasvases profesionales. adComunica. Revista Científica de Estrategias, 10, 157-162.

Pérez Rufí, J. P. (2012). La tormenta perfecta del cine español. La situación de la industria cinematográfica en España. Razón y Palabra, 81, 146-162.

Real Decreto-ley, el 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (2015). Boletín Oficial del Estado (BOE), 116, 15 de mayo. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5368

Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (2015). Boletín Oficial del Estado (BOE), 291, 5 de diciembre. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207

Rubio Arostegui, J. A. y Rius-Ulldemolins, J. (2018). Cultural Policies in the South of Europe after the Global Economic Crisis: Is there a Southern model within the framework of European convergence? International Journal of Cultural Policy, 26 (1), 16-30. https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1429421

Sánchez Noriega, J. L. (Ed). (2020). Cine español en la era digital: Emergencias y Encrucijadas. Laertes.

[1] Esta investigación forma parte del proyecto Nuevas narrativas, pantallas y realidades sociales en el cine español del periodo 2011-2022 (con referencia PID2023-148752NB-I00, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Es de resaltar que este proyecto pretende culminar los quince años de investigación y cinco proyectos, incluido este último, en torno al estudio del cine español como vehículo ideológico, como constructor de sentidos y, en definitiva, como palimpsesto de los últimos años de historia del celuloide nacional. Arrancando en 2009, la cadena de proyectos ha abarcado desde 1966 hasta la actualidad, cubriendo un arco temporal que se iniciaba con el tardofranquismo, seguía con la Transición democrática y continuaba abordando el cine producido durante la primera era socialista y el gozne entre siglos, para culminar con la última década próxima al presente.

[2] Véase https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/es/home

[3] Puede consultarse en https://sede.mcu.gob.es/CatalogoICAA