Imagens do colonialismo tardio português através da objetiva de mulheres fotógrafas

Images from Portuguese Late Colonialism by the Lens of Women Photographers

Inês Vieira Gomes

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Resumo:

Este artigo examina os usos da fotografia por mulheres na África lusófona e analisa o papel que as suas imagens desempenharam na produção do imaginário colonial. O meu objetivo é fazer um levantamento do trabalho de mulheres que produziram conhecimento através da lente fotográfica e questionar a sua ausência na historiografia portuguesa. Reconhecer as mulheres como agentes ativos do império permite dar visibilidade às mulheres fotógrafas nos espaços coloniais e, ao mesmo tempo, refutar o rótulo “mulheres” como sendo uma categoria homogénea.

Tendo em conta alguns estudos de caso, debruçar-me-ei sobre a produção de algumas mulheres fotógrafas de diferentes origens e com propósitos distintos, através de uma perspetiva cronológica, partindo do pressuposto do relevante contributo das mulheres para a história da fotografia.

Abstract:

This article examines the uses of photography by women within the Lusophone Africa and will consider what part their images played in the production of the colonial imaginary. My aim is to survey the work of women who produced knowledge through the photographic lens and to question their absence in Portuguese historiography. By recognising women as active agents of the empire allows to give visibility to women photographers in colonial spaces while also refuting the label “women” as being a homogeneous category.

Considering some case studies, I will focus on the production of some women photographers from different backgrounds and with distinct purposes through a chronological perspective with the assumption of the relevant women’s contribution to the history of photography.

Palavras-chave:

Fotografia, colonialismo, género, África colonial portuguesa

Keywords:

Photography; Colonialism; Gender; Portuguese colonial Africa

1. Introdução

A história da fotografia na África Colonial Portuguesa - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe - durante os séculos XIX e XX é ainda pouco estudada, mas nos últimos anos têm surgido estudos de relevo. Ao tentar traçar uma genealogia dos estudos sobre o tema, é necessário recuar até ao início da década de 1990. Beatrix Heintze, historiadora e antropóloga cultural alemã, e a antropóloga Jill Dias (nascida em Inglaterra e posteriormente naturalizada portuguesa) foram as primeiras estudiosas a escrever sobre fotografia em contexto colonial (Heintze, 1990; Dias, 1991). Em comum, tinham o facto de serem mulheres estrangeiras a escrever em inglês sobre as colónias portuguesas em África. No entanto, o facto de serem escritos por mulheres, não significa que estes artigos apresentem uma preocupação particular com o género.

Mais de vinte anos depois, a historiadora Filipa Lowndes Vicente coordenou o projeto “Conhecimento e Visão: A fotografia no arquivo e no museu colonial português (1850-1950)”, com uma perspetiva histórica mas com uma abordagem interdisciplinar. Um dos resultados do projeto foi a identificação e inventário de coleções fotográficas em contexto colonial em arquivos, bibliotecas e museus portugueses. O resultado mais visível do projeto foi a publicação de um livro sobre a fotografia no império colonial português (Vicente, 2014). Em 2023, foi publicada uma versão revista em inglês (Vicente e Ramos, 2023).

São poucos os estudos que abordam o género e os contextos coloniais. A maior parte deles centra-se em obras de literatura. Os estudos que cruzam fotografia e género são ainda mais escassos. Normalmente, as mulheres são os sujeitos da fotografia e não as fotógrafas: é o caso de artigos sobre a representação de corpos de mulheres negras em material iconográfico, como fotografias e postais, no âmbito do arquivo colonial (Carvalho, 2002; 2004; 2008; Vicente, 2017).

O livro Women and Photography in Africa. Creative Practices and Feminist Challenges, editado por Darren Newburry, Lorena Rizzo e Kylie Thomas, publicado em 2020, explora estudos de caso que cruzam género e fotografia em África em perspetivas histórica e contemporânea em contextos anglófono, francófono e lusófono. No entanto, a tentativa de traçar um quadro geral revela um forte enfoque do estudo da fotografia na África do Sul e uma ausência de investigação sobre mulheres fotógrafas na África Oriental.

Escrever sobre mulheres fotógrafas é escrever sobre ausências. Quais são as principais razões para isso? Ao longo da história, o papel da mulher esteve confinado a um ambiente privado e familiar. Como as mulheres eram tradicionalmente relegadas para papeis mais domésticos, é difícil encontrar informação sobre elas exclusivamente em arquivos públicos - estes tendem a ser “arquivos masculinos”. Este facto agrava-se quando se considera que em Portugal não há muitos arquivos privados disponíveis ao público. Para além disso, tirar fotografias era um processo dispendioso, apenas ao alcance de uma minoria. Ser escritora era mais fácil e menos dispendioso do que ser pintora (Vicente e Vicente, 2015, p. 41), ou fotógrafa.

Como observa Naomi Rosenblum (1994), os historiadores tendem a não escrever sobre mulheres fotógrafas porque é difícil, embora não impossível, encontrá-las. A invisibilidade das mulheres na História da Arte (Vicente, 2012) ou na História em geral deve ser considerada uma das principais razões de um contexto específico que não valorizou a sua inclusão no discurso académico. Mas há alguns exemplos de mulheres protagonistas que permaneceram na historiografia, nomeadamente aquelas que foram capazes de transgredir os papeis mais tradicionais.

Ainda que a maioria das mulheres portuguesas tenha estado confinada a uma esfera doméstica e privada, o presente texto trata sobretudo de mulheres estrangeiras, que foram capazes de transgredir um papel doméstico e familiar e produzir fotografias nas antigas colónias africanas portuguesas. Embora se trate de casos excepcionais, pouco se sabe sobre estas mulheres. O que é que significa a sua aparente invisibilidade?

Apesar das dificuldades, é possível traçar uma genealogia de mulheres fotógrafas em Portugal a partir de meados do século XIX (Barros, 2000; Flores, 2017; Vicente, 2019). Madame Fritz (1807-1876), que veio de Paris para Portugal e se estabeleceu em Lisboa por volta de 1843-1845; Margarida Relvas (1838-1887), filha do conhecido fotógrafo Carlos Relvas; Maria da Conceição Lemos de Magalhães (1863-1949), fotógrafa comercial entre 1905 e 1915, e Maria Eugénia Reya Campos (?-1917) a primeira mulher fotógrafa portuguesa, como gostava de se referir (Almeida, 2017, p. 310). Em comum, eram mulheres com um estatuto social elevado, que beneficiavam de condições especiais, dinheiro e tempo para serem fotógrafas. Este foi também o caso de membros da Família Real Portuguesa, como Maria Pia de Saboia (1847-1911) (Flores, 2017) e Amélia de Orleães (1865-1951) (Pavão, 2016).

Maria Lamas (1893-1985) foi uma escritora, jornalista, feminista e opositora do regime fascista português Estado Novo, autora do conhecido livro As Mulheres do meu País, publicado em fascículos entre 1948 e 1950.[1] O livro foi concebido após a sua demissão política da revista feminista Modas e Bordados. Não lhe foi permitido viajar para os Estados Unidos da América para pesquisar e escrever sobre as mulheres americanas, pelo que decidiu viajar sozinha por Portugal, entrevistando e fotografando trabalhadoras portuguesas. Este inquérito social serviu de documentário fotográfico e é o mais importante trabalho fotográfico realizado por uma mulher em Portugal (Cabral, 2021). Em 1948, Maria Lamas afirmava que queria “fotografias verdadeiras, expressivas, com valor documental e inéditas”. Não era fotógrafa profissional e foi o seu genro, que trabalhava na empresa Kodak, que lhe ensinou os rudimentos da fotografia e tratou do material.

As Mulheres do meu País é um exemplo de fotografias de mulheres tiradas pela visão de uma mulher. As fotografias publicadas no fotolivro foram deliberadamente escolhidas para representar a vida e a condição de muitas mulheres em todo o país. Mas será que se trata de um caso excecional? Em geral, as fotografias tiradas por mulheres são diferentes das tiradas por homens? O género do fotógrafo tem impacto sobre os temas ou o contexto retratado?

O caso de Beatriz Ferreira (1916-1996) é também um exemplo extraordinário de uma mulher que se reinventou através da fotografia. Cabeleireira tornada fotojornalista do jornal O Século e da revista O Século Ilustrado entre 1947 e 1977, foi também responsável pelos serviços fotográficos, tendo acompanhado Américo Tomás, Presidente da República, nas suas viagens ao Brasil e às colónias africanas portuguesas (Serra e Subtil, 2023).[2]

2. A fotografia e o contexto colonial português

A invenção da fotografia e a consolidação do império português em África são contemporâneas. A fotografia foi um meio privilegiado que legitimou o poder num momento crucial da definição do império, nas primeiras décadas do século XIX. No início, a fotografia surgiu no contexto de expedições e campanhas de estudo e controlo do território. Exploradores e militares foram os principais atores a utilizar a fotografia. No início do século XX, surgiram outras viagens que já não dependiam da estrutura militar, marcando um momento de transição na democratização da fotografia. Durante a construção do Estado colonial, assistiu-se à proliferação de fotógrafos profissionais e amadores, por um lado, e à circulação e reprodução de fotografias em álbuns, periódicos, postais e exposições, por outro, contribuindo para a divulgação do projeto colonial.

Há algum conhecimento sobre mulheres que fotografaram no contexto colonial português no século XX: Mary Hall, autora do livro A woman's trek from the Cape to Cairo (1907), esteve em Moçambique e aí fotografou; Hélène de Orléans, duquesa de Aosta (1871-1951), e irmã da rainha D. Amélia, fez várias viagens a África, incluindo a Moçambique, em 1909, com registos de filmes e fotografias (Hanson, 2017; Gomes, 2020); as sul-africanas Dorothea Frances Bleek (1873-1948) e Mary Pocock (1886-1977) estiveram em Angola numa viagem de campo para estudar os bosquímanos, em 1925 (Bank, 2006; Dold e Kelly, 2018; Gomes, 2020); as antropólogas Diana Powell-Cotton (1908-1986) e Antoinette Powell-Cotton (1915-1997) - filhas do Major Percy Horace Gordon Powell-Cotton, fundador do Powell-Cotton Museum em Quex Park, Kent, Inglaterra - estiveram em Angola em 1936-1937 e fotografaram, filmaram e recolheram artefactos com a ajuda de um casal de nativos, Hamjungo e Datilla; a cientista portuguesa Amélia Bacelar (1890-1976), que fotografou no âmbito da primeira missão zoológica à Guiné, em 1946 (Martins, 2013); Helena Corrêa de Barros (1910-2000), fotógrafa amadora portuguesa que esteve em Angola em 1950 (Vicente, 2018; Gomes, 2020); as expedições da historiadora de arte belga Marie-Louise Bastin (1918-2000), que estudou a arte e a cultura angolanas COKWE, e fotografou na Lunda, Província de Angola, em 1956; e a geógrafa Raquel Soeiro de Brito (1925), que trabalhou em estreita colaboração com Orlando Ribeiro (1911-1997) e fotografou em Angola em 1967. A história das mulheres na ciência em Portugal parece demonstrar que a maioria delas tinha geralmente trabalho de laboratório ou de secretária enquanto os homens trabalhavam no campo, o que significa que provavelmente tinham atividades diferentes com base no género (Keller, 1985, 2006) e não tinham oportunidade de documentar as suas próprias formas de ver (Newbury, Rizzo, e Thomas, 2020, p. 3).

Um olhar atento às fontes revela outros nomes, como Sara Ferreira, mencionada como uma das fotógrafas do Álbum das Colónias Portuguesas (1933); ou Maria Helena de Figueiredo Lima, autora das fotografias publicadas no livro Paisagens e Figuras Típicas do Cuanhama (1969). Em finais dos anos 40 e nos anos 50, a fotografia tornou-se muito mais acessível e democrática do que antes. Novos estudos deverão revelar as trajetórias pessoais e profissionais destas mulheres.

O facto de a maioria das fotógrafas identificadas serem estrangeiras e brancas não é uma mera coincidência. Como foi referido, “qualquer estudo sobre mulheres e fotografia em África tem de reconhecer a relação entre raça e privilégio que moldou a história do meio” (Newbury, Rizzo e Thomas, 2020, p. 6).

3. Margot Dias

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Portugal foi alvo de várias pressões, nomeadamente por parte das Nações Unidas, relativamente ao seu império colonial. Em 1951, a Constituição portuguesa foi revista e a designação de colónias foi alterada para Províncias Ultramarinas, uma estratégia política para mascarar a administração colonial. Cinco anos mais tarde, a criação do Centro de Investigação de Estudos Políticos e Sociais na Junta de Investigações do Ultramar revelou que a situação política no interior das colónias era uma preocupação do regime português (Pereira, 2006, p. 1). No quadro da criação das primeiras organizações nacionalistas africanas, após a Conferência de Bandung, e criação da Missão de Estudos das Minorias Étnicas Portuguesas no Ultramar, em 1956, o antropólogo António Jorge Dias deslocou-se às colónias portuguesas e decidiu que a região norte de Moçambique seria o principal objeto da comissão (região onde ocorreu o massacre de Mueda, em 1960, com o assassinato de centenas de pessoas que protestavam contra o regime português e o trabalho forçado nas plantações de algodão). No mesmo ano de 1956, Marvin Harris, um professor americano da Universidade de Columbia, visitou Moçambique para estudar a exploração do trabalho forçado africano, mas foi imediatamente considerado pelo regime português como persona non grata e foi obrigado a abandonar Moçambique.

A acompanhar Jorge Dias viajava a sua mulher, Margot Schmidt Dias (1908-2003), uma pianista alemã que conheceu em Rostock no início da Segunda Guerra Mundial. Quando vieram para Portugal em 1944, Margot Dias começou a trabalhar com ele na área da etnologia na região Norte. Era assistente de Jorge Dias, sempre vista como a sua esposa (West, 2004), e o seu trabalho profissional não era reconhecido como independente do marido.

Jorge e Margot Dias estiveram em Moçambique entre 1956 e 1961 - ano do início da guerra em Angola e da queda do Estado Português da Índia - para registar os Makonde, um dos grupos étnicos que viviam nas duas margens do rio Ruvuma, junto à fronteira entre Moçambique e a Tanzânia. Margot afirma que:

Em 1957, a primeira vez que fomos, só tínhamos uma máquina fotográfica Leica e uma Retina (nossa). Eu achava muito importante ter uma máquina de filmar. Mas mesmo com o António era uma luta muito grande, ele achava que isso era uma ‘coisa de outros países’. Mas no segundo ano conseguimos um aparelho de filme e deram-nos o dinheiro para filmar. Era a última oportunidade. Depois ainda queríamos voltar em 1961 [...] Recebeu em Lourenço Marques um telegrama e de repente eu tinha que ir sozinha para o norte de Moçambique. Para publicar os Macondes em 1964 (os volumes 1 e 2) tinha mesmo que ir, corrigir e confirmar os últimos dados sobre o sistema de parentesco... Tínhamos consciência, nesse ano, em 1961, de que era a última vez. Que tudo ia mudar.[3]

A ideia de ter uma câmara de filmar partiu de Margot Dias. Jorge Dias, apesar de ter considerado a câmara uma 'coisa de outros países' no contacto com os macondes, tirou, pelo menos, algumas fotografias. Margot estava mais consciente das possibilidades que as imagens lhe davam ao captar e registar os Makonde num tempo específico que ela sabia que 'estava prestes a mudar'. Margot também sabia que as fotografias e os filmes não eram um simples espelho da 'realidade'. Nesse sentido, utilizou as imagens para instrumentalizar as pessoas que estava a estudar. Através do material fílmico, é possível ver e ouvir como Margot Dias indica o comportamento adequado que os indígenas devem ter em frente à câmara (Domingos e West, 2016, p. 69)[4]. Assim, Margot Dias usou o seu poder para influenciar o material que 'documentava' os Makonde.

Os Macondes de Moçambique foi publicado em quatro volumes (os dois primeiros em 1964, o terceiro em 1970 e o quarto em 1966). As imagens tiveram um papel importante, tendo sido publicadas mais de 500 fotografias (e desenhos de Fernando Galhano) a par do texto. Margot Dias foi responsável por escrever sobre as tecnologias tradicionais dos Makonde no terceiro volume, e mais tarde escreveu sobre os instrumentos musicais em Moçambique (1986).

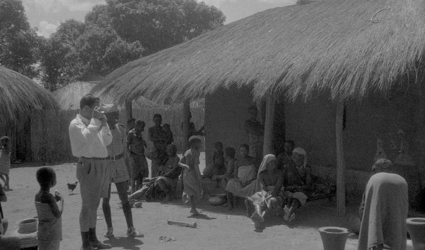

F1. Moçambique. Macondes. Antupa. 20.08.1957, Margot Dias, © Museu Nacional de Etnologia, Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E / Arquivo de Documentação Fotográfica

As fotografias de Margot Dias são a parte menos conhecida da sua obra. Tal como os filmes, as fotografias foram entendidas como documentos auxiliares da sua investigação sobre os Makonde. Mas as imagens tiveram desde logo um papel central. Em fevereiro de 1959, realizou-se no Palácio Foz, sede do Secretariado Nacional de Informação (SNI, antigo Secretariado Nacional de Propaganda), em Lisboa, uma exposição sobre o povo maconde, “Vida e Arte do Povo Maconde”. O etnólogo Ernesto Veiga de Oliveira escreveu sobre a exposição sublinhando a importância da fotografia:

O interesse maior da exposição resultante da combinação dos objetos e das fotografias, foi que o público encontrava nestas últimas as mesmas coisas que tinha diante dos olhos, vivas na sua função autêntica, quase quentes ainda das mãos que as tocavam no seu uso normal, integradas no ambiente natural e humano que são a sua razão de ser; e a atmosfera de realidade viva realçava-se ainda com um fundo discreto de música maconde, (…) que em surdina se fazia ouvir todo o tempo, entrecortada por exclamações, risos ou frases daqueles que se viam nas fotografias a escutar os músicos. Não foram (…) simples objetos destacados que vieram até nós, numa fria exibição de exotismo mais ou menos sedutores e compreensíveis: foi realmente a vida total de um povo, para além desses próprios objetos, o seu contexto cultural nas sugestões que dele nos davam as imagens, a atmosfera da sua vida real, simultaneamente simples e misteriosa (Oliveira 1959, p. 6, apud Pereira 2005, p. 73).[5]

A exposição deu corpo à missão antropológica permitindo ao público o contacto através de uma experiência sensorial com os Makonde. Este tipo de instalação, combinando diferentes objectos para dialogar com as fotografias, já tinha sido explorado treze anos antes com a Exposição de Etnografia Angolana de Elmano Cunha e Costa no mesmo espaço expositivo (Gomes, 2023).

Nos seus últimos anos, Margot Dias refutou qualquer tipo de envolvimento político no seu trabalho científico. Mas, como observou Harry G. West, há uma ambiguidade nas informações que Jorge Dias escreveu e, em alguns pontos, os relatórios podem ter comprometido os seus interlocutores em Moçambique (West, 2004).

Relativamente a outras missões em contexto colonial, é de salientar o trabalho de duas mulheres ligadas ao campo da geografia: a já referida Raquel Soeiro de Brito, uma das primeiras mulheres a doutorar-se em Portugal, e Suzanne Daveau (1925). Ambas trabalharam em estreita colaboração com o geógrafo Orlando Ribeiro e participaram em várias missões de estudo nas colónias onde tiraram fotografias e produziram diapositivos que se encontram disponíveis no Arquivo Fotográfico do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa.

4. O império colonial português e o início da guerra

O Ato Colonial, aprovado em 1930 e inscrito na Constituição de 1933, definia que era “da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar os domínios ultramarinos e civilizar as populações indígenas que neles se incluem, exercendo ainda a influência moral que lhe foi atribuída pelo Padroado do Oriente”. Ao reafirmar o direito histórico à colonização, assente numa história de quinhentos anos, defendia-se que a constituição da nação portuguesa passava categoricamente pela posse dos territórios colonizados.

Em entrevista à jornalista francesa Christine Garnier, publicada no livro Férias com Salazar, em 1952, com fotografias de António Rosa Casaco, António de Oliveira Salazar (1889-1970) considerava que o império era tão vasto que só era possível ter uma visão geral dos domínios ultramarinos à distância. Por outras palavras, para ele, o geral era mais importante do que o particular. Esta ideia homogénea dos territórios colonizados é reforçada por Christine Garnier, que conclui o discurso de Salazar dizendo que “o conjunto de territórios espalhados pelo mundo constitui um todo e não uma associação de pessoas” (Garnier, 1952: 149).

O vasto território do império colonial português não era único e indivisível. A conquista de territórios, o controlo das fronteiras e o domínio das populações através da força e da administração foi um processo gradual que só se consolidou na primeira metade do século XX. A Guiné-Bissau, o último território a ser dominado pelos portugueses, só foi efetivamente colonizada em 1936 e foi a primeira colónia africana a declarar a independência de Portugal, em 1973.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciou-se o longo processo de descolonização global e de independências africanas e asiáticas, relegando Portugal para um isolamento internacional. Este facto levou à revisão do Ato Colonial em 1951, alterando o termo “colónia” para “província ultramarina”. A manutenção do império culminou no conflito armado conhecido como guerra colonial pelos portugueses, ou lutas de libertação pelos africanos: Angola (1961); Guiné-Bissau (1963) e Moçambique (1964). A Revolução dos Cravos, como ficou conhecido o golpe militar de 25 de abril de 1974, liderado por um grupo de militares opositores ao Estado Novo, pôs fim ao regime autoritário que durou quarenta e oito anos. Uma das principais razões para esta revolução foram os treze anos de guerra colonial, a última e mais longa guerra colonial travada por um país europeu. A Guiné-Bissau proclamou a independência a 24 de setembro de 1973, mas só foi reconhecida por Portugal um ano depois, a 10 de setembro de 1974.

A guerra começou em Angola em 1961, após o ataque de 15 de março, levado a cabo pelas forças de Holden Roberto, que liderava a União dos Povos de Angola (UPA). Um mês após os primeiros acontecimentos, o ditador português António de Oliveira Salazar declarou, a 13 de abril de 1961, “Para Angola, rapidamente e em força”. Em agosto de 1961, o regime produziu uma exposição fotográfica no Palácio Foz Por que lutamos em Angola, com imagens das primeiras revoltas contra os portugueses em Angola, que foram amplamente reproduzidas em jornais, folhetos e monografias. Mostrando as atrocidades da UPA no norte de Angola, o regime conhecia o poder das imagens e sabia que elas poderiam ajudar a vencer a batalha da opinião pública, não só a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional.[6] No mesmo ano, foi publicado Angola os dias do desespero, com fotografias de Horácio Caio, repórter da RTP e autor do guião Angola: A Decisão de Continuar (1962), um filme de propaganda do SNI. O livro centra-se nos primeiros dias de massacres contra os brancos e mostra imagens chocantes de morte, violência e nudez (Ramos, 2021). Este livro de fotografias é uma iniciativa entre muitas outras do esforço de guerra convertidas em relatórios e documentários de propaganda. Num país sob censura, onde os meios de comunicação social eram controlados, o governo cedo se apercebeu do poderoso papel que as imagens desempenhariam na sensibilização da opinião pública e na mobilização da sociedade civil para a necessidade de defender os territórios colonizados em África.

Em 1969, as fotografias dos soldados a embarcar e desembarcar nos portos tinham desaparecido dos jornais (Ribeiro, 2007, p. 31).[7] Três anos depois, Marcelo Caetano - o Primeiro-Ministro de Portugal que substituiu Salazar em 1968, após um acidente que o feriu - afirmava que Portugal não estava em guerra. A aparente invisibilidade da guerra na esfera pública não significa que não tenha tido um grande impacto na vida privada de muitos portugueses. Os soldados portugueses em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique tiravam fotografias nos seus tempos livres, incluindo fotografias com mulheres indígenas (Vicente 2017 e 2023). Muitas delas, eram fotografias encenadas em que os homens se representavam com corpos de mulheres negras seminuas à sua disposição, uma espécie de performance da masculinidade. Este olhar masculino, erótico e até sexual de fotografias privadas, tiradas em contexto de guerra, era remetido às famílias ou guardado como um objeto e um documento que memorizava um período de tempo coincidente com o início da vida adulta dos soldados que estavam longe da sua terra natal. Poder-se-ia pensar que a guerra é o campo principal dos homens, mas muitas mulheres estiveram direta ou indiretamente ligadas nos palcos de guerra: mulheres que acompanhavam os maridos, ou profissionais que assumiram funções como enfermeiras, como mostrou Margarida Calafate Ribeiro no livro África no Feminino. As Mulheres Portuguesas e a Guerra Colonial (2017), ou como Marta Pessoa apresentou no seu filme Quem vai à Guerra (2011), um discurso feminino sobre a guerra. Nas colecções pessoais destas mulheres e nos seus álbuns de família, provavelmente, existem fotografias dos territórios africanos. Será possível pensar nas fotografias com um olhar feminino?

As imagens da maternidade (mulheres a amamentar os seus filhos), uma das representações-chave dos imaginários coloniais, são também exploradas durante as guerras coloniais/de libertação. A capa da revista PAIGC Actualités, nº 15, de março de 1970, reproduz uma fotografia com Titina Silá (Ernestina), uma das principais figuras do partido e combatentes no norte do país, com uma criança (a filha?) ao colo. No interior da revista, uma reportagem fotográfica com 11 fotografias de mulheres - em diferentes cenários e papeis, como a amamentar, a trabalhar, em guerrilhas - por ocasião do Dia Internacional da Mulher, afirmando que “os militantes do nosso Partido estendem as suas melhores felicitações e votos de paz e progresso às suas irmãs em África e a todas as mulheres do mundo”. O fotojornalista italiano Uliano Lucas (1942), que esteve em Angola e na Guiné-Bissau durante a guerra, reproduziu uma imagem de uma mulher armada na capa do seu livro Guinea Bissau. Una rivoluzione Africana publicado em 1970.[8]

A proliferação de imagens de mulheres guerrilheiras reflete o crescente ativismo e emancipação das mulheres. Durante as guerras coloniais/de libertação surgiram as seguintes organizações: UDEMU - União Democrática das Mulheres da Guiné e Cabo Verde, em 1961; OMA - Organização da Mulher Angolana, em 1962; e OMM - Organização da Mulher Moçambicana, em 1973. Em Portugal, o MDM - Movimento Democrático das Mulheres foi fundado em 1968. Estes são exemplos da ação política de grupos de mulheres e de redes transnacionais que dão atenção às mulheres como sujeitos políticos (Strippoli, 2002).

Os movimentos de libertação atraíram o interesse de muitos intelectuais e jornalistas, nomeadamente mulheres. A italiana Bruna Polimeni (1934) esteve na Guiné-Bissau entre 1965 e 1973 e ficou conhecida como fotógrafa “oficial” de Amílcar Cabral, tendo sido a única fotógrafa italiana a assistir à proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, a 24 de setembro de 1973.

A fotógrafa italiana Augusta Conchiglia (1948) e o seu companheiro Stefano de Stefani (1929), da Televisão Pública Nacional Italiana (RAI), deslocaram-se a Angola em 1968 para fazer a reportagem da libertação nacional em Angola. A sua decisão foi influenciada por Joyce Lussu, que, em 1963, tinha traduzido os poemas de Agostinho Neto (1912-1998), o primeiro Presidente de Angola (1975-1979). Durante cinco meses, Conchiglia registou o quotidiano dos guerrilheiros do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e algumas das fotografias - especialmente retratos em grande plano - foram publicadas em 1969 no livro de fotografias Guerra di Popolo in Angola (Roma: Lerici Editore, 1969) / La Guerre du Peuple en Angola (Genève: MSACP, 1969).[9] Algumas das fotografias foram também exibidas nos créditos finais do filme Monangambé (1968), de Sarah Maldoror, baseado no conto O facto completo de Lucas Matesso (1967), do escritor angolano Luandino Vieira, sobre a brutalidade a que estavam sujeitos os presos políticos (Piçarra, 2018, p. 182). Como resultado da sua viagem, um documentário de 20 minutos foi lançado pela RAI TV e uma versão mais longa foi exibida no Festival Cultural Pan-Africano na Argélia, em 1969. Em 1970, Conchiglia e Stefani voltaram a Angola para produzir um documentário sobre o tema.

As jornalistas americanas Ingeborg Lippmann (1927-1988) e Marvine Henrietta Howe (1928) também estiveram em Angola e Moçambique durante o processo de descolonização. Tal como Lippmann, Marvine Henrietta esteve em Portugal de 1962 a 1971 e entre 1975 e 1976, altura em que viajou para Angola.

5. Ingeborg Lippmann

A jornalista Ingeborg Lippmann nasceu na Alemanha e mudou-se para os Estados Unidos da América em 1955, tornando-se cidadã americana em 1960. Como correspondente do New York Times, Lippmann cobriu os movimentos de libertação e a independência de Angola e Moçambique (1974-1976). Conhecia Portugal desde 1963 e poucos anos depois publicou o livro A fisherboy of Portugal (Nova Iorque: Julian Messner, 1971), um livro visual sobre Joaquim António, um rapaz pescador de 13 anos que vivia em Peniche (Vicente, 2019: 16). O seu interesse por Portugal levou-a a fotografar a Reforma Agrária no sul de Portugal (1975), com especial destaque para as mulheres trabalhadoras.

O interesse por Angola e Moçambique, num momento crucial das suas independências, levou Lippmann a estes territórios para registar as mudanças sociais e políticas. Em Moçambique, centrou-se nas guerrilheiras da FRELIMO, mulheres que desempenharam um papel central na luta de libertação e foram o símbolo dos ideais de emancipação feminina.

Uma das guerrilheiras mais conhecidas foi Josina Machel (nome de nascença Josina Abiatar Muthemba) (1945-1971), falecida em 1971, e primeira mulher de Samora Machel. A imagem de Josina a sorrir é uma das imagens mais icónicas da iconografia das mulheres guerrilheiras em Moçambique e, provavelmente, da emancipação e da luta durante a guerra. No primeiro aniversário da sua morte, em 1972, a FRELIMO publicou um folheto de homenagem intitulado “FRELIMO - 7 de abril de 1972 - 1º aniversário da morte da camarada Josina Machel, mulher combatente moçambicana”.[10]

Ingeborg Lippmann publicou pelo menos dois artigos sobre as mulheres da FRELIMO e a libertação das mulheres[11]. Em Porto Amélia, em novembro de 1974, Lippmann conheceu Geraldina Valerio Mitwo, uma combatente da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). Nas palavras de Lippmann, “Geraldina, de olhos claros, inteligente, com um sorriso aberto e dentes perfeitos, é um exemplo vibrante da mulher africana libertada” [Imagem F2].

F2. Sem título (“Geraldina a contar a sua história à fotógrafa”). Pemba, Novembro de 1974. Coleção Ingeborg Lippmann, © Fundação Mário Soares

Geraldina pertencia aos Makonde, uma tribo guerreira do Norte de Moçambique, onde Jorge Dias e Margot Dias tiveram as suas missões “científicas”, como já foi referido. Frequentou uma escola missionária católica no norte de Moçambique durante cinco anos e, em 1965, com apenas 14 anos, aderiu à FRELIMO com o apoio da família.

Ingeborg Lippmann diz que as suas conversas com Geraldina e com outras mulheres a fizeram perceber que “a emancipação das mulheres não é vista como um ato humanitário ou de compaixão, mas como uma necessidade da revolução”. No seio da FRELIMO, as mulheres eram formadas como os homens e desempenhavam diferentes tarefas, não só como guerrilheiras, mas também como enfermeiras, professoras e prestadoras de cuidados a crianças. Geraldina disse que provou que uma mulher podia fazer o mesmo que um homem, “se eu posso fazer, qualquer um pode fazer também”.

É possível que o facto de Ingeborg Lippmann ser mulher lhe tenha permitido estar mais atenta à condição das mulheres em geral e ao tipo de papel que poderia ser definido numa “nova” sociedade em “construção”. Mas a consciência de ser mulher levou-a a perguntar a Geraldina se “como mulher, [ela] alguma vez teve algum receio de matar outro ser humano”, sugerindo uma possível relação entre género e sensibilidade.

F3. Sem título. Ingeborg Lippman. Huambo, Outubro-Novembro de 1975.

Coleção Ingeborg Lippmann, © Fundação Mário Soares

As fotografias de Ingeborg Lippmann mostram um olhar documental, mas atribuem um sentido de individualidade a todos os indivíduos fotografados. Lippmann também cobriu a transição de Angola para a independência, entrevistando o líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, e produzindo artigos para o The New York Times sobre a evacuação de refugiados através da ponte aérea que liga Angola a Portugal em 1975 [F3].

Após a independência, em 1975, outra mulher fotógrafa merece ser mencionada: Moira Forjaz (Zimbabué, 1942), que se radicou em Moçambique como fotógrafa e documentarista (foi assistente dos cineastas Ruy Guerra e José Fonseca e Costa). Estudou artes gráficas na Johannesburg School of Arts and Design e trabalhou depois como fotojornalista em vários países da África Austral. Em 1961 esteve em Moçambique onde conheceu o arquiteto Pancho Guedes e o artista plástico Malangatana. Quando regressou a Moçambique, registou os primeiros anos da independência de Moçambique (o seu marido, o arquiteto José Forjaz, integrou o primeiro governo da nova República Popular). No início dos anos 80, participou na criação da Associação Moçambicana de Fotografia. Na década seguinte, fundou em Lisboa a Galeria Moira, que esteve aberta até 1998.[12]

Em 2015, editou um álbum fotográfico relacionado com os primeiros anos de Moçambique como país independente, Moçambique 1975-1985 (Jacana Media, Joanesburgo). A seleção de fotografias a preto e branco, enquadrada por um contexto político e pelas mudanças sociais que marcaram os primeiros anos da independência, foi uma homenagem não só a personalidades famosas, como o Presidente Samora Machel ou o fotógrafo Ricardo Rangel, mas sobretudo a todos os anónimos que captou com a sua objetiva, no quotidiano de homens e mulheres trabalhadores.

6. Considerações finais

Os estudos de caso selecionados ilustram uma genealogia das mulheres fotógrafas na África colonial portuguesa, nomeadamente em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique, demonstrando uma predominância de mulheres estrangeiras comparativamente a mulheres portuguesas. Esta conclusão pode ser motivada por diferentes factos. Teriam as mulheres estrangeiras mais condições - sociais, económicas - do que as portuguesas para se tornarem fotógrafas? Ou as suas fotografias estão mais acessíveis e visíveis?

Como é que a fotografia alargou a(s) visão(ões) das múltiplas mulheres em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique? Poderemos enunciar alguma particularidade nas fotografias tiradas por mulheres? Ou será que a relação entre a fotografia e as mulheres é definida pelas relações sociais e históricas que determinaram o(s) papel(is) das mulheres?

A seleção dos estudos de caso foi, inevitavelmente, limitada a uma análise de mulheres cuja fotografia foi possibilitada por uma independência social e económica que não estava ao alcance de muitas mulheres portuguesas e, muito menos, das mulheres indígenas das colónias portuguesas.

A história da fotografia em Portugal e nas ex-colónias portuguesas é dominada por homens: por um lado, devido à falta de fontes não oficiais e de estudos sobre os arquivos; por outro lado, devido à escassez de estudos que questionem as ausências de um discurso predominante (oficial).

É importante reconhecer as limitações não só do arquivo, mas também da história da fotografia, e perguntar como podemos começar a alargar a nossa perspetiva e compreensão das mulheres e da fotografia no império colonial português. Este artigo insere-se num movimento mais amplo de questionamento da ausência de mulheres fotógrafas na África lusófona.

Referências bibliográficas

Almeida, C. D. (2017). A Divulgação da Fotografia no Portugal Oitocentista. Protagonistas, Práticas e Redes de Circulação do Saber [PhD thesis, University of Évora, Portugal].

Alves Costa, C. (2016). Margot Dias: organizing, contextualizing, and producing a new soundtrack for the filmic archive [Booklet]. In Margot Dias. Ethnographic films 1958-1961 [DVD] Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.

Bank, A. (2006). Anthropology and Fieldwork Photography: Dorothea Bleek’s Expedition to the Northern Cape and the Kalahari, July to December 1911. Kronos, (32), 77-113.

Barros, R. M. (2000). Mulheres Fotógrafas Portuguesas. Ersatz: Jornal do Centro Português de Fotografia, (3), 24-27.

Cabral, M. V. (2021). As Mulheres do meu País. In F. Serra (Org). Fotografia Impressa e Propaganda em Portugal no Estado Novo (pp. 234-237). Muga.

Calado, J. (2009). Au féminin. Women Photographing Women 1849-2009. Centre Culturel Calouste Gulbenkian.

Calado, J. (2024). As Mulheres de Maria Lamas. Fundação Calouste Gulbenkian.

Carvalho, C. (2002). Ambiguous Representations. Power and mimesis in colonial Guiné. Etnográfica: revista do Centro de Estudos de Antropologia Social, 1(6), 93-111.

Carvalho, C. (2004). O Olhar Colonial. Fotografia e Antropologia no Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. In C. Carvalho & J. de Pina Cabral (Ed.), A persistência da história: passado e contemporaneidade em África (pp. 119-147). Imprensa de Ciências Sociais.

Carvalho, C. (2008). ‘Raça’ e género na imagem colonial: representações de mulheres nos arquivos fotográficos. In J. Machado Pais, C. Carvalho & N. de Gusmão (Ed.), O Visual e o Quotidiano (pp. 145-174). Imprensa de Ciências Sociais.

Dias, J. (1991). Photographic Sources for the History of Portuguese Speaking Africa, 1870-1914. History of Africa, (18), 67-82.

Dold, T. & J. Kelly (Eds.). (2018). Bushmen, Botany and Baking Bread. Mary Pocock’s record of a journey with Dorothea Bleek across Angola in 1925. Grahamstown.

Flores, T. M. (2017). Maria Pia fecit / By Maria Pia: the observed and the observer. Some reflections on gender issues considering the case of Queen Maria Pia, the photographer. Revista de Comunicação e Sociedade, (32), 123-145.

FRELIMO (1969). The Mozambican Woman in the Revolution. FRELIMO Women’s Detachment.

Galvão, I. & C. Laranjeiro (2019). Gender Struggle in Guinea-Bissau: Women’s Participation On and Off the Liberation Record. In N. Domingos, M. B. Jerónimo & R. Roque (Eds.). Resistance and Colonialism: Insurgent People in World History (pp. 85-122). Palgrave Macmillan.

Garnier, C. (1952). Férias com Salazar. Parceria António Maria Pereira.

Gomes, I. V. (2023). Images of Angola and Mozambique in the imperial metropolis. Photographic exhibitions at the Palácio Foz in Lisbon (1938-1960). In F. L. Vicente & A. D. Ramos (Eds.), Photography in Portuguese Colonial Africa (1860-1975) (pp. 257-277). Palgrave Macmillan.

Gomes, I. V. (2020). Women photographers in Angola and Mozambique (1909-1950): A history of an absence. In D. Newbury, L. Rizzo & K. Thomas (Eds.), Women and Photography in Africa. Creative Practices and Feminist Challenges (pp. 62-80). Routledge.

Hanson, E. (2017). Wandering Princess: Princess Hélène of France, Duchess of Aosta (1871-1951). Fonthill Media.

Heinzte, B. (1990). In Pursuit of a Chameleon: Early Ethnographic Photography from Angola in Context. History in Africa, (17), 131-156.

Keller, E. F. (1985). Reflections on Gender and Science. Yale University Press.

Keller, E. F. (2006). Qual foi o impacto do feminismo na ciência? Cadernos Pagu, (27), 13-34.

Lobo Antunes, M. J. (2017). O que se vê e o que não pode ser visto: fotografia, violência e guerra. In E. Peralta, B. Góis & J. Gonçalo Oliveira (Eds.) Retornar: Traços de Memória do Fim do Império (pp. 213-224). Edições 70.

Martins, A. C. (2013). Mulheres cientistas e os Trópicos: uma visão preliminar. Actas do Colóquio Internacional Ciência nos Trópicos: olhares sobre o passado, perspectivas de futuro. IICT.

Mcdowell, L. (1999). Gender, Identity and Place. Understanding Feminist Geographies. Polity Press.

Newbury, D., Rizzo, L. & Thomas, K. (2020). New lines of sight: Perspectives on women and photography in Africa. In D. Newburry, L. Rizzo & K. Thomas. Women and Photography in Africa. Creative Practices and Feminist Challenges (pp. 1-19). Routledge.

Pavão, L. (2016). Tireé par… A rainha e a fotografia”, Tirée par… A Rainha D. Amélia e a fotografia (pp. 101-128). Documenta, Fundação Casa de Bragança.

Pereira, R. M. (2005). Conhecer para dominar. O desenvolvimento do conhecimento antropológico na política colonial portuguesa em Moçambique, 1926-1959 [PhD thesis, NOVA School of Social Sciences and Humanities].

Pereira, R. M. (2006). Uma visão colonial do racismo. Cadernos de Estudos Africanos, (9-10), 1-10.

Piçarra, M. C. (2018). Angola: (Re-)Imaginar o Nascimento de uma Nação no Cinema Militante. Journal of Lusophone Studies, 1(3), 168-194.

Ramos, A. D. (2017). “Rarely penetrated by camera or film": NBC’s 'Angola: Journey to a War' (1961). In M. C. Piçarra & T. Castro (Eds.), (Re)Imagining African Independence: Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire (pp. 111-130). Peter Lang International Academic Publishers.

Ramos, A. D. (2021). Horácio Caio, Angola: Os Dias do Desespero (1961). In F. Serra (Org.), Fotografia Impressa e Propaganda em Portugal no Estado Novo (pp. 216-219). Muga.

Ramos, A. D. (2023). Images that kill: Counterinsurgency and photography in Angola circa 1961. In F. L. Vicente & A. D. Ramos (Eds.), Photography in Portuguese Colonial Africa, 1860–1975 (pp. 325-368). Palgrave Macmillan.

Ribeiro, M. C. (2007). África no Feminino. As Mulheres Portuguesas e a Guerra Colonial. Edições Afrontamento.

Rosenblum, N. (1994). A History of Women Photographers. Abbeville Press.

Sanches, M. R. (2017). Review, “Margot Dias. Filmes Etnográficos. 1958-1961”. Análise Social, 52(224), 714-718.

Serra, F. (Org.). (2021). Fotografia Impressa e Propaganda em Portugal no Estado Novo. Muga.

Serra, F. & Subtil, F. (2023). O caso de Beatriz Ferreira, cabeleireira, salazarista e repórter fotográfica d’O Século e do semanário O Século Ilustrado [Communication] AsHisCom 2023 – XVIII Congresso Internacional Asociación de Historiadores de la Comunicación, Colégio Almada Negreiros-Campus de Campolide da Universidade NOVA de Lisboa.

Strippoli, G. (2002). Women’s Transnational Activism against Portugal’s Colonial Wars. International Review of Social History, 67(S30), 209-236.

Stucki, A. (2018). Violence and Gender in Africa’s Iberian Colonies: Feminizing the Portuguese and Spanish Empire, 1950s-1970s. Palgrave Macmillan.

Vicente, A. & Vicente, F. L. (2015). Fora dos cânones: mulheres artistas e escritoras no Portugal de princípios do século XX. Faces da Eva, (33), 37-51.

Vicente, F. L. (Org.). (2014). O Império da Visão: fotografia no contexto colonial português 1860-1960. Edições 70.

Vicente, F. L. (2017). Black Women’s Bodies in the Portuguese Colonial Visual Archive (1900-1975). Portuguese Literary & Cultural Studies, 30/31, 16-67.

Vicente, F. L. (2018). Photography as autobiography: Helena Corrêa de Barros, a woman photographer. In Helena Corrêa de Barros: Fotografia, a minha viagem preferida (pp. 187-197). CML-DAM.

Vicente, F. L. (10 March, 2019). Para onde olharam elas? Portugal visto por mulheres fotógrafas estrangeiras. Público P2, 12-19.

Vicente, F. L. (2023). Vision and Violence. Black Women’s Bodies on Display (1900–1975). In L. V. Filipa & D. R. Afonso (Eds.), Photography in Portuguese Colonial Africa, 1860–1975 (pp. 279-322). Palgrave Macmillan.

West, H. G. (2004). Inverting the Camel’s Hump. Jorge Dias, His Wife, Their Interpreter, and I. In R. Handler (Org.), Significant Others. Interpersonal and Professional Commitments in Anthropology (Vol. 10) (pp. 51-90). The University of Wisconsin Press.

Wiegink, N. (2020). Former guerrillas in Mozambique. University of Pennsylvania Press.

[1] A obra fotográfica de Maria Lamas foi apresentada pela primeira vez em 2009 na exposição Au féminin. Mulheres a Fotografar Mulheres 1849-2009, comissariada por Jorge Calado, no Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, França. Maria Lamas esteve presente ao lado de 100 mulheres fotógrafas, entre as quais as portuguesas Helena Almeida, Rita Barros, Luísa Ferreira, Brígida Mendes e Ana Telhado. Em 2024, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dedicou a Maria Lamas uma exposição intitulada As mulheres de Maria Lamas, também comissariada por Jorge Calado.

[2] Algumas das suas fotografias estão disponíveis no ACTD, o repositório digital do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). O arquivo online da RTP – Rádio e Televisão de Portugal – tem, pelo menos, dois vídeos sobre ela: um, sobre a exposição fotográfica no Palácio Foz (sede do SNI – Secretariado Nacional de Informação em 1970, que contou com a presença do Presidente da República, Américo Tomás: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-de-fotografia-de-beatriz-ferreira-em-lisboa/; e uma entrevista sobre a sua vida datada de 18 de fevereiro de 1980: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/beatriz-ferreira/.

[3] Testemunho de Margot Dias in Catarina Alves Costa, “Margot Dias: organizar, contextualizar e produzir uma nova banda sonora para o arquivo fílmico”, Brochura, Margot Dias. Filmes etnográficos 1958-1961, DVD editado pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 2016, p. 21.

[4] Sobre a edição dos filmes etnográficos de Margot Dias, consultar também Manuela Ribeiro Sanches, Crítica, 'Margot Dias. Filmes Etnográficos. 1958-1961”, Análise Social, vol. 52, n.º 224, 2017, pp. 714-718.

[5] Ernesto Veiga de Oliveira, «Vida e Arte do Povo Maconde numa Exposição em Lisboa», in O Comércio do Porto, 14 de Abril de 1959: 6. Quoted by Rui Mateus Pereira, Conhecer para dominar. O desenvolvimento do conhecimento antropológico na política colonial portuguesa em Moçambique, 1926-1959, PhD thesis presented at the NOVA School of Social Sciences and Humanities, 2005, p. 473.

[6] Sobre o assunto, Afonso Dias Ramos “Raramente penetrado pela câmara ou pelo filme”: Angola: Journey to a War' (1961)”, in Maria do Carmo Piçarra e Teresa Castro (eds.), (Re)Imagining African Independence: Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire, Peter Lang International Academic Publishers, 2017, pp. 111-130; Afonso Dias Ramos, “Imagens que matam: Counterinsurgency and photography in Angola circa 1961”, in Filipa Lowndes Vicente e Afonso Dias Ramos (eds.), Photography in Portuguese Colonial Africa, 1860-1975. London: Palgrave Macmillan, 2023, pp. 325-368.

[7] Sobre o assunto, ver também Maria José Lobo Antunes, “O que se vê e o que não pode ser visto: fotografia, violência e guerra”, in Elsa Peralta, Bruno Góis e Joana Gonçalo Oliveira (orgs.) Retornar: Traços de Memória do Fim do Império, Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 213-224.

[8] Em 2023, teve lugar uma exposição com as suas fotografias no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa: REVOLUÇÕES: Guiné-Bissau, Angola e Portugal (1969-1974) – fotografias de Uliano Lucas (13 de abril a 30 de setembro de 2023), comissariada por Elisa Alberani, Miguel Cardina e Vincenzo Russo, e coordenadores do livro com o mesmo título publicado pelas Edições do Saguão (2023).

[9] Em 2021, foi realizada uma exposição com as suas fotografias e sons intitulada Augusta Conchiglia nos Trilhos da Frente Leste – Imagens (e Sons) da Luta de Libertação em Angola no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa (22 de julho a 31 de dezembro de 2021) comissariada por Maria do Carmo Piçarra e José da Costa Ramos: https://www.museudoaljube.pt/en/expo/augusta-conchiglia-on-the-tracks-of-the-eastern-front-images-and-sounds-of-the-liberation-struggle-in-angola/

[10] Disponível online: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04323.010.001. A coleção fotográfica de Malangatana, da Fundação Mário Soares, tem pelo menos uma fotografia de mulheres guerrilheiras, Pasta 07364.029.005: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07364.029.005.

[11] Um manuscrito endereçado à United Press International e outro à revista portuguesa Flama (ambos disponíveis online) em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07896.002 and http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07896.003).

[12] Entrevista com Moira Forjaz no âmbito da publicação do livro Islanders/Ilhéus – Ilha de Moçambique (Jacana Media, 2018) no CNBC Africa: https://www.youtube.com/watch?v=I6ZjmXDYAsY