Frecuencias de complicaciones psicológicas durante el puerperio entre mujeres que han sufrido violencia obstétrica y que no

Violencia obstétrica y su relación con las complicaciones psicológicas durante el puerperio

Obstetric violence and its relation to psychological complications during the puerperium

Ana Cristina Robles Rosa1 y Rosalía Jódar Martínez2

1Facultad de Psicología y Logopedia, Universidad de Málaga

2Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica San Antonio de Murcia

RESUMEN

La violencia obstétrica es un asunto de salud pública de creciente interés en todo el mundo. El objetivo del estudio fue explorar la relación entre sufrir o no violencia obstétrica y las complicaciones psicológicas durante el puerperio. Para ello, se realizó una entrevista semiestructura basada en la Escala de Violencia Obstétrica a 51 madres primerizas que dieron a luz en los últimos dos años en un hospital público del sur de España. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de tres de las 21 complicaciones psicológicas halladas durante el puerperio: ‘problemas para realizar las tareas del hogar o trabajo’, ‘miedo por pasar de nuevo por el proceso de parto’ y ‘trastornos del sueño’. Los resultados apuntan que la violencia obstétrica afecta a la salud psicológica de las madres, por lo que un mayor estudio es clave para asegurar mejores protocolos de actuación para alcanzar un parto más humanizado.

Palabras clave: violencia obstétrica, complicaciones psicológicas, puerperio, parto humanizado, posparto

ABSTRACT

Obstetric violence is a public health issue of growing interest worldwide. The aim of the study was to explore the relationship between experiencing obstetric violence and psychological complications during the puerperium. For this purpose, a semi-structured interview based on the Obstetric Violence Scale was conducted with 51 first-time mothers who had given birth in the last two years in a public hospital in southern Spain. Statistically significant differences were found in the proportions of three of the 21 psychological complications during the puerperium: ‘problems performing household chores or work’, ‘fear of going through the birth process again’, and ‘sleep disorders’. The results indicate that obstetric violence affects the psychological health of mothers, so further studies are essential to ensure better protocols for achieving a more humanized childbirth.

Keywords: obstetric violence, psychological complications, puerperium, humanized childbirth, postpartum

Cómo citar: Robles Rosa, A.C., & Jódar Martínez, R. (2024). Violencia obstétrica y su relación con las complicaciones psicológicas durante el puerperio. Escritos de Psicología – Psychological Writings, 17(2), 72-83. https://doi.org/10.24310/escpsi.17.2.2024.20294

Autor de correspondencia: Ana Cristina Robles Rosa. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Facultad de Psicología y Logopedia, Universidad de Málaga. C/ Doctor Ortiz Ramos, 12. 29190 Málaga, España. Email: anacroblesrosa@uma.es

Editado por:

Javier García-Orza. Universidad de Málaga. España

Revisado por:

Anónimo

Patricia Carratalá Cepedal. Universidad Laboral. Málaga. España

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la violencia obstétrica es un asunto de salud pública de creciente interés en todo el mundo debido a las alarmantes cifras de mujeres que han sufrido este tipo de violencia. La violencia obstétrica se refiere a todo acto intencional de humillación y abuso por parte del sistema sanitario hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, los cuales ignoran los deseos, emociones y necesidades tanto de la madre como del bebé (Bohren et al., 2015; Labaran et al., 2021; Lansky et al., 2019; Llobera et al., 2019; Mena et al., 2021; OMS, 2014). Sus prácticas más comunes son las siguientes (Bellón, 2015; Castro y Frías, 2020; Giacomozzi et al., 2021; Khalil et al., 2022; Lansky et al., 2019; Mena et al., 2020; OMS, 2014): 1) Falta o negación de consentimiento informado y confidencialidad sobre los procedimientos médicos utilizados durante el embarazo, trabajo de parto y puerperio, como por ejemplo tomar fotos sin consentimiento; 2) cualquier tipo de abuso físico como ser golpeada, abofeteada o pellizcada; 3) privación del movimiento o ser obligada a tomar posiciones incómodas y/o dolorosas de forma innecesaria, como la posición de litotomía; 4) negación de comida o agua de forma innecesaria; 5) todo tipo de abuso verbal como ser insultada, discriminada, regañada, gritada, amenazada o culpabilizada; 6) negación de medicación u otras medidas para aliviar el dolor o realización de procedimientos médicos dolorosos sin anestesia, como legrado o episiotomía; 7) realización de procedimientos innecesarios y sin consentimiento como administrar enemas de rutina, rasurado de genitales externos o tactos vaginales continuados; 8) adelantar el parto de forma innecesaria y sin el consentimiento de la madre con procedimientos médicos como la administración de oxitocina sintética o la realización de una amniorrexis; 9) realización de procedimientos de riesgo tales como cesáreas innecesarias o maniobras de Kristeller; 10) separar de forma inmediata a la madre y recién nacido/a, impidiendo el contacto piel con piel con el bebé antes de que se lo lleven a control médico; 11) dar leche de fórmula al bebé sin el consentimiento de la madre; y 12) no permitir el acompañamiento de una persona de confianza durante procedimientos médicos instrumentalizados, como una cesárea.

La mayoría de las escasas investigaciones que se pueden encontrar sobre violencia obstétrica han sido estudiadas desde una perspectiva más orientada a los estudios de género, relacionando este tipo de violencia como un tipo de violencia de género y hablando de las relaciones asimétricas entre mujeres y profesionales de la salud. Esto es debido a que la violencia obstétrica fomenta la patologización del cuerpo de las mujeres gestantes, así como una excesiva medicalización y deshumanización de sus procesos reproductivos, donde no se tienen en cuenta los deseos de las nuevas madres (Barbosa y Moderna, 2018; Barrera, 2021; Belli, 2013; Bellón, 2015; Briceño et al., 2018; Castro y Savage, 2019; García, 2018). Es por esto que, en los últimos años, han aumentado los movimientos que luchan por los llamados partos respetados o partos humanizados, definidos como aquellos partos donde se tengan en cuenta y se respeten los valores, sentimientos, emociones, creencias y autonomía de las mujeres sobre sus procesos de embarazo y parto, conllevando ello a una disminución de la medicalización de lo que debería ser un proceso natural (Lavanderos y Díaz, 2021; Macías et al., 2018; Muñoz et al., 2018). Por tanto, la violencia obstétrica y los partos humanizados se considerarían prácticas contrarias.

Los estudios muestran que las malas experiencias durante el embarazo, trabajo de parto y puerperio pueden tener un gran impacto en las vidas de las mujeres tanto a nivel físico como psicológico debido a la especial vulnerabilidad durante esta etapa (Lambermon et al., 2020; Mena et al., 2020; Pop-Jordanova, 2022; Ventura, 2020). A nivel físico, los hallazgos muestran una relación entre sufrir violencia obstétrica y mayor probabilidad de tener sangrado excesivo durante el puerperio, así como dolor abdominal, desgarros vaginales, fiebre alta, secreciones vaginales con mal olor, convulsiones y problemas con la lactancia materna (Lansky et al., 2019; Mena, 2021; Raj et al., 2017; Zaami et al., 2019). A nivel psicológico, los escasos análisis que relacionan violencia obstétrica y complicaciones psicológicas durante el puerperio indican que estas vivencias pueden causar daños tanto a corto como a largo plazo (Arthuis et al., 2022; Cohen, 2021; Pop-Jordanova, 2022). La experiencia de parto puede ser una situación tan traumática que puede generar sentimientos de estrés, dolor y miedo que incrementan el riesgo de padecer ansiedad (Bohren et al., 2019; Bravo, 2022), depresión (Brummelte y Galea, 2016; Freitas et al., 2019; Kruk et al., 2014; Martínez et al., 2022; Souza et al., 2017; Vilela et al., 2016), trastornos de estrés postraumático (Ertan, et al., 2021; Hernández et al., 2020; Martínez et al., 2021b; Modarres et al., 2012; Olza, 2013; Simpson y Catling, 2015) y psicosis puerperal (Ventura, 2020), entre otros.

El puerperio, también llamado periodo de posparto, se define como el momento posterior a la expulsión de la placenta hasta las ocho semanas siguientes (Gonzalo et al., 2020; Schrey-Petersen et al., 2021) aunque hay autores que amplían su duración (Paladine et al., 2019). Según los estudios, este es el momento en la vida de toda mujer donde es más probable que sufran complicaciones psicológicas (Ferreira et al., 2016; Valla et al., 2022), entendidas estas como alteraciones clínicamente significativas en el comportamiento, cognición y control emocional (Tariq, 2022), pudiendo llegar a cronificarse y agravarse si no se les da la importancia adecuada, siendo las alteraciones del estado de ánimo las más frecuentes (Ferreira et al., 2016; Field, 2018; Islam et al., 2020; Pawluski et al., 2017; Ventura, 2020; Yang et al., 2022). Aun así, la mayoría de los estudios exploran en mayor medida las consecuencias físicas durante el puerperio (Gonzalo et al., 2020; Guglielminotti et al., 2020; Schrey-Petersen et al., 2021), quedando las psicológicas en un segundo plano (Denis y Luminet, 2018; Pop-Jordanova, 2022).

Aunque la maternidad sea un campo ampliamente estudiado desde numerosas perspectivas, la glorificación del proceso de embarazo y parto dificultan los avances de los descubrimientos de los efectos de la violencia obstétrica sobre el cuerpo y la mente de la mujer (Rangel y Jimenez, 2021). Admitir que este tipo de violencia existe en nuestro sistema sanitario requeriría cambiar por completo los modelos formativos actuales y adoptar nuevos protocolos de actuación para lograr una mayor autonomía de las mujeres gestantes, alcanzando así un parto más humanizado y menos medicalizado y patologizado, tal como se indica en las Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de promoción de salud para la salud materna y neonatal (Jojoa et al., 2019; OMS, 2015; Rodríguez y Martínez, 2021).

Debido a las razones anteriormente descritas, el presente trabajo tiene como objetivo general explorar la relación entre sufrir o no violencia obstétrica y las complicaciones psicológicas de las madres primerizas durante el puerperio. Para alcanzar dicho objetivo general, se pretende conocer y comparar el tipo y número de complicaciones psicológicas durante el puerperio que padecen las madres que han sufrido violencia obstétrica con respecto a las que no la han sufrido. Para comprobarlo, se formuló la siguiente hipótesis: las mujeres que han sufrido violencia obstétrica tienen un mayor número de complicaciones psicológicas durante el puerperio que las mujeres que no han sufrido violencia obstétrica.

MÉTODO

Participantes

En el presente estudio participaron 51 mujeres con un promedio de edad de 30,4 años (DT = 5.22), siendo la edad mínima y máxima de 20 y 41 años respectivamente. Veinticinco madres sufrieron violencia obstétrica (grupo experimental) y 26 madres no la sufrieron (grupo control). Los criterios establecidos para formar parte de la investigación fueron tener 18 años o más, ser madre primeriza, haber dado a luz durante los últimos dos años, no haber realizado ningún tratamiento de fertilidad con anterioridad y haber realizado todo el proceso de embarazo, trabajo de parto y puerperio en un hospital público del sur de España.

Instrumentos

Para evaluar si las participantes habían sufrido violencia obstétrica o no, se realizó una entrevista semiestructurada ad hoc (ver Apéndice 1) diseñada específicamente para tal fin, incluyendo cuestiones relacionadas con la violencia obstétrica, basada en la Escala de Violencia Obstétrica de Cárdenas y Salinero (2022), e incorporando las siguientes variables sociodemográficas: edad, nacionalidad, nivel cultural, hospital en el que ha sido atendida durante el embarazo, trabajo de parto y puerperio, año en el que dio a luz y número de hijos/as. En esta entrevista exploratoria se les preguntó a las participantes por todas las cuestiones planteadas en la Escala de Violencia Obstétrica, compuesta por 14 ítems según una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (desde “no describo para nada lo que me ocurrió” hasta “definitivamente esto me ocurrió”) y con un alfa de Cronbach de 0.83, lo que indica una fiabilidad alta (Cronbach, 1951) y mostrando una mayor fiabilidad en su validación al contexto español, con un alfa de Cronbach de 0.86 (González et al, 2023). Además, se les preguntó por otras prácticas sistemáticas violentas por parte del personal sanitario durante el parto y por las complicaciones psicológicas que sufrieron durante el puerperio, así como otros datos para comprobar los criterios de inclusión de este estudio.

Procedimiento

La recogida de datos se realizó forma presencial en un Centro de Rehabilitación de Suelo Pélvico y en un grupo de maternidad/paternidad formado tras las clases de preparación al parto de un hospital público del sur de España. Para introducir a las participantes en esta investigación, se comenzó con una explicación de los objetivos del estudio y del carácter voluntario, confidencial y anónimo de sus respuestas, siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Posteriormente, se continuó con la entrevista semiestructurada, con una duración de entre 40 minutos y dos horas.

Por último, se diferenció a las participantes en grupo experimental (mujeres que han sufrido violencia obstétrica) y en grupo control (mujeres que no han sufrido violencia obstétrica) atendiendo a los siguientes criterios:

Análisis estadístico

Con el fin de organizar los datos cualitativos e identificar los tipos de complicaciones psicológicas durante el puerperio que vivenciaron las madres participantes de este estudio, se utilizó el software de ATLAS.ti 22. Los datos cuantitativos recabados fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 21.0, con el que se realizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson (χ2) con el objetivo de evaluar si existían diferencias en las distribuciones de proporciones de las complicaciones psicológicas durante el puerperio entre mujeres que habían sufrido violencia obstétrica y las que no.

RESULTADOS

El análisis cualitativo identificó 21 complicaciones psicológicas durante el puerperio: 1) cambios en el apetito, 2) sentimientos de inutilidad o culpa, 3) falta de placer o interés en todas o la mayoría de las actividades, 4) pérdida de concentración, 5) comportamientos de sobreprotección hacia su hijo/a, 6) problemas para realizar las tareas del hogar o el trabajo, 7) sentimientos de temor de quedarse sola con su bebé, 8) preocupación intensa por su bebé o poco interés por él/ella, 9) sentimientos negativos hacia su bebé o incluso pensamientos de hacerle daño, 10) ansiedad considerable, 11) miedo a autolesionarse o a lesionar a su bebé, 12) pérdida de libido, 13) sentimientos de retraimiento o de estar desconectada, 14) agitación e irritabilidad, 15) alucinaciones visuales o auditivas, 16) delirios, 17) sentimientos de vulnerabilidad, llanto y/o decaimiento, 18) miedo por pasar de nuevo por el proceso del parto, 19) gran tristeza con llanto, 20) trastornos del sueño y 21) expresiones intensas de rabia, tristeza o alegría por estímulos que normalmente no despertarían reacciones tan intensas.

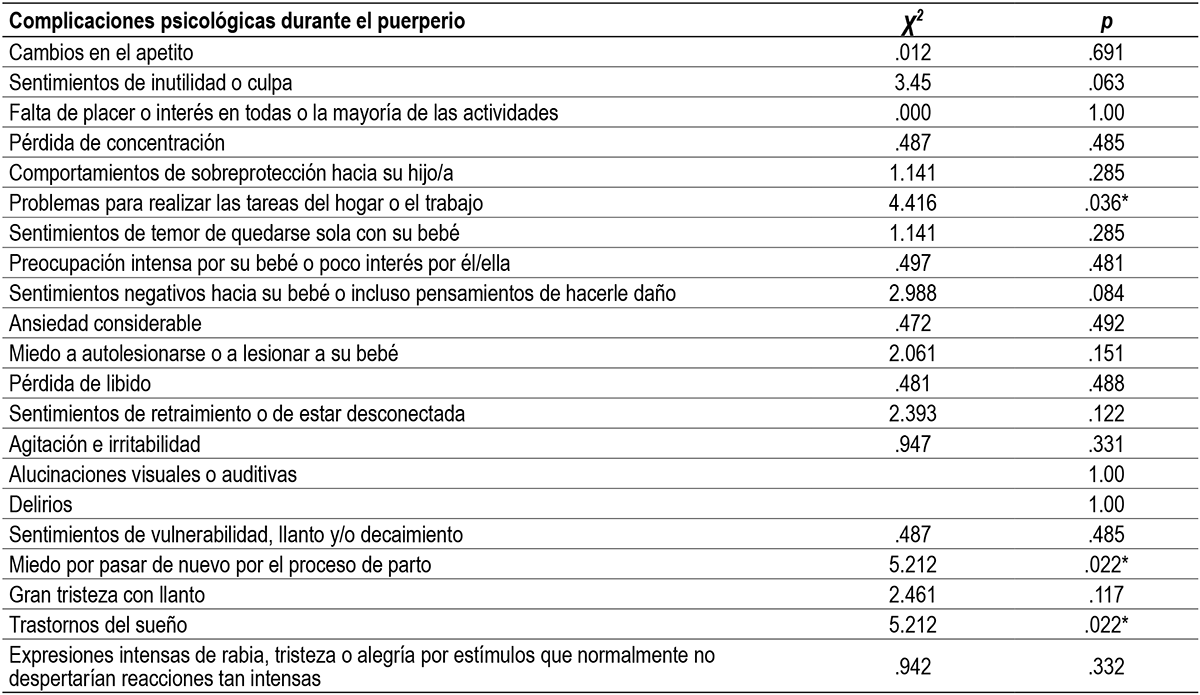

Aunque en la mayoría de los casos el grupo experimental había tenido más complicaciones psicológicas durante el puerperio que el grupo control (ver Figura 1), al realizar el análisis de las diferencias en las distribuciones de proporciones de las complicaciones psicológicas durante el puerperio entre mujeres que habían sufrido violencia obstétrica y las que no (ver Tabla 1) apenas se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Figura 1

Frecuencias de complicaciones psicológicas durante el puerperio entre mujeres que han sufrido violencia obstétrica y que no

Tabla 1

Relación entre violencia obstétrica y complicaciones psicológicas durante el puerperio

Nota: 4 casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 (‘alucinaciones visuales o auditivas’ y ‘delirios’). Se invalida la prueba Chi-cuadrado de Pearson y se aplica la prueba de Fisher. *p < 0.05; gl=1

Diez mujeres del grupo experimental y nueve del grupo control padecieron la complicación psicológica de ‘cambios en el apetito’ durante el puerperio, pero no se encontraron diferencias en las proporciones, χ2(1) = .012; p = .691). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones psicológicas durante el puerperio ‘sentimientos de inutilidad o culpa’, χ2(1) = 3.45; p = .063) (18 mujeres grupo experimental vs. 11 mujeres grupo control); ‘falta de placer o interés en todas o la mayoría de las actividades’, χ2(1) = .000; p = .1 (6 vs. 6); ‘pérdida de concentración’, χ2(1) = .487; p = .485 (14 vs. 11); ‘comportamientos de sobreprotección hacia su hijo/a’, χ2(1) = 1.141; p = .285 (8 vs. 4); ‘sentimientos de temor de quedarte sola con su bebé’, χ2(1) = 1.141; p =.285 (8 vs. 4); ‘preocupación intensa por su bebé o poco interés por él/ella’, χ2(1) = .497; p = .481 (9 vs. 6); y ‘sentimientos negativos hacia su bebé o incluso pensamientos de hacerle daño’, χ2(1) = 2.988; p = .084 (9 vs. 6).

Asimismo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de las complicaciones psicológicas ‘ansiedad considerable’, χ2(1) = .472; p=.492 (9 mujeres del grupo experimental vs 3 mujeres grupo control); ‘miedo a autolesionarse o a lesionar a su bebé’, χ2(1) = 2.061; p = .151 (11 vs. 8); ‘pérdida de libido’, χ2(1) = .481; p = .488 (8 vs. 3); ‘agitación e irritabilidad’, χ2(1) = .947; p = .331 (13 vs. 7); ‘sentimientos de vulnerabilidad, llanto y/o decaimiento’, χ2(1) = .487; p = .485 (14 vs. 11); ‘gran tristeza con llanto’, χ2(1) = 2.461; p = .117 (11 vs. 13); y ‘expresiones intensas de rabia, tristeza o alegría por estímulos que normalmente no despertarían reacciones tan intensas’, χ2(1) = .942; p = .332 (13 vs. 9).

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la complicación psicológica durante el puerperio ‘sentimientos de retraimiento o de estar desconectada’, χ2(1) = 2.393; p = .122), una mayor proporción de mujeres que no sufrieron violencia obstétrica padecieron esta complicación (15 grupo experimental vs. 19 grupo control). Lo mismo ocurre con las complicaciones psicológicas ‘alucinaciones visuales o auditivas’ (1 vs. 2) y ‘delirios’ (0 vs. 1), encontrándose en los dos casos dos celdas con frecuencias esperadas inferiores a 5, invalidándose por tanto la prueba de Chi cuadrada de Pearson y siendo necesario aplicar la prueba de Fisher.

Por último, se encontraron diferencias en la proporción de la complicación psicológica durante el puerperio ‘problemas para realizar las tareas del hogar o trabajo’ entre mujeres que sufrieron violencia obstétrica y las que no, χ2(1) = 4.416; p = .036 (15 mujeres del grupo experimental vs. 7 mujeres grupo control), al igual que en ‘miedo por pasar de nuevo por el proceso de parto’, χ2(1) = 5.212; p = .022 (11 vs. 3) y ‘trastornos del sueño’, χ2(1) = 5.212; p = .022 (11 vs. 3). Por tanto, las mujeres que sufrieron violencia obstétrica padecieron estas tres complicaciones psicológicas durante el puerperio en mayor proporción que las mujeres que no sufrieron violencia obstétrica.

DISCUSIÓN

En la actualidad, son escasos los estudios que analizan la violencia obstétrica, por lo que se ha propuesto explorar la relación entre sufrir o no violencia obstétrica y las complicaciones psicológicas de las madres primerizas durante el puerperio, planteándose para ello una hipótesis que se ha visto parcialmente aceptada ya que, por una parte, las mujeres que sufrieron violencia obstétrica tuvieron más complicaciones psicológicas que las mujeres que no la sufrieron excepto en las siguientes complicaciones: ‘alucinaciones visuales o auditivas’, ‘delirios’ y ‘falta de placer o interés en todas o la mayoría de las actividades’. Por otra parte, se ha encontrado que las mujeres que sufrieron violencia obstétrica tuvieron una mayor proporción estadísticamente significativa solo en tres de las 21 complicaciones psicológicas durante el puerperio en comparación con las mujeres que no sufrieron violencia obstétrica: ‘problemas para realizar las tareas del hogar o trabajo’, ‘miedo por pasar de nuevo por el proceso de parto’ y ‘trastornos del sueño’.

Con respecto a la complicación psicológica de ‘miedo a pasar de nuevo por el proceso de parto’, los resultados del presente trabajo son congruentes con los de la investigación de González et al. (2022), los cuales indican que las mujeres que tienen un mayor miedo a dar a luz son aquellas que presentan mayores niveles de miedo a intervenciones médicas, a ser heridas durante el parto y miedo a pasar por situaciones dolorosas, experiencias que pueden vivirse durante un parto con violencia obstétrica. Asimismo, los estudios de Colaceci et al. (2020), Henriksen et al. (2017), Lukasse et al. (2015), de Pereira et al. (2022), de Rouhe y Saisto (2013), Taghizadeh et al. (2021) y de Saha y Jungari (2021) revelan que sufrir abusos por parte del sistema sanitario durante el parto está asociado con un mayor miedo al parto.

No se han encontrado estudios que asocien violencia obstétrica y la complicación psicológica ‘trastornos del sueño’. Sin embargo, los estudios recientes muestran que las malas experiencias durante embarazo, parto y puerperio están relacionadas con mayores niveles de depresión, estrés postraumático e ideación suicida durante el puerperio (Castelao et al., 2022; Hannon et al., 2022; Kavanagh, 2018; Martínez et al., 2021a; Martínez et al., 2021b; Paiz et a., 2022; Pop-Jordanova, 2022; Saha y Jungari, 2021; Simpson y Catling, 2016). Las investigaciones de Di Blasio et al. (2018) indican una asociación entre problemas para conciliar el sueño, mayores niveles de estrés y trastorno de estrés postraumático en la madre, así como Najjarzadeh et al. (2022) que encuentran que los trastornos del sueño en la madre son predictores de niveles más altos de estrés. Igualmente, los estudios de Tambelli et al. (2022) y de Taghizadeh et al. (2021) encuentra relaciones entre dificultades para dormir, miedo a pasar por un parto y mayores niveles de ansiedad y depresión posparto, al igual que los estudios de Poeira y Zangao (2022) que indican que tener un peor sueño es un predictor de depresión en las madres tanto durante el embarazo como durante el puerperio. Asimismo, Castelao et al. (2022) encuentran que el tener trastornos del sueño es un factor de riesgo de ideaciones suicidas en las madres. Por tanto, se puede inferir que sufrir violencia obstétrica está relacionado con tener una mayor probabilidad de padecer trastornos del sueño.

Aunque no se han encontrado investigaciones que relacionen específicamente violencia obstétrica y la complicación psicológica ‘problemas para realizar las tareas del hogar o trabajo’, Jihed et al. (2022) manifiestan que las madres que presentan mayores niveles de depresión posparto tienen mayores problemas para continuar con sus trabajos, así como Falleta et al. (2020) que encuentran que las mujeres que han tenido problemas médicos durante el embarazo tienen más problemas psicológicos durante el puerperio y tardan más en reincorporarse al trabajo por el impedimento de no poder gestionar el cuidado del bebé con las tareas del hogar y el trabajo. Por tanto, se puede esperar que las mujeres que han sufrido violencia obstétrica, al tener más complicaciones psicológicas que las mujeres que no la han sufrido, tendrán más dificultades tanto en el trabajo como en el hogar.

Otra de las razones por la que la hipótesis se ha visto parcialmente aceptada es que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de las siguientes 19 complicaciones psicológicas durante el puerperio: ‘cambios en el apetito’, sentimientos de inutilidad o culpa’, ‘falta de placer en todas o la mayoría de las actividades’, ‘pérdida de concentración’, ‘comportamientos de sobreprotección hacia su hijo/a’, ‘sentimientos de temor de quedarse sola con su bebé’, ‘sentimientos negativos hacia su bebé o incluso pensamientos de hacerle daño’, ‘ansiedad considerable’, ‘miedo a autolesionarse o a lesionar a su bebé’, ‘pérdida de libido’, ‘sentimientos de estar desconectada’, ‘agitación e irritabilidad’, ‘alucinaciones visuales o auditivas’, ‘delirios’, ‘sentimientos de vulnerabilidad, llanto y/o decaimiento’, ‘gran tristeza con llanto’ y ‘expresiones intensas de rabia, tristeza o alegría por estímulos que normalmente no despertarían reacciones tan intensas’. Estos hallazgos son congruentes con el estudio de Ferreira et al. (2016), donde las complicaciones psicológicas eran más notables en aquellas madres primerizas que habían pasado por una mala experiencia durante el parto que en aquellas que no, aunque no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, los resultados del presente trabajo son contrarios a los hallados por Bohren et al. (2019), donde las mujeres que pasaron por situaciones de violencia obstétrica tuvieron más ansiedad, estrés y decaimiento que las mujeres que no pasaron por ello. También son incongruentes con los estudios de Martínez et al. (2021b) y de Taghizadeh et al. (2021), ya que encontraron que las mujeres que sufrieron violencia obstétrica tuvieron más ansiedad, sentimientos de decaimiento, vulnerabilidad, llanto, emociones intensas y pérdida de libido que las mujeres que no pasaron por esas experiencias de violencia.

Tras los hallazgos del presente trabajo se puede concluir que la violencia obstétrica puede afectar a la salud psicológica de las madres perjudicando a su vez otros aspectos de sus vidas. Y es que aunque la maternidad sea un campo ampliamente investigado y esté establecido que es el momento vital más importante y vulnerable para las mujeres, donde se conoce que el bienestar psicológico y emocional de las madres afecta directamente al bienestar del/de la bebé (Gama et al., 2021; García y Yim, 2017), en el imaginario colectivo se sigue hablando únicamente de los aspectos positivos del hecho de ser madre.

Los aspectos negativos de la maternidad, como los problemas físicos y psicológicos durante todo el proceso de parto el puerperio y su largo tiempo de recuperación, así como la excesiva medicalización de la mujer durante el trabajo de parto, se hablan con incomodidad o incluso se ocultan (Banerjee, 2022; Curi y Baptista, 2018; Salgado y Díaz, 2019). Por ello, cada vez son más las mujeres que buscan alternativas a los partos convencionales, eligiendo un parto más humanizado donde sientan que se respetan los deseos y necesidades tanto de ellas como de sus bebés. Reconocer que las madres pueden tener una amplia gama de malas experiencias durante el embarazo, parto y puerperio es el primer paso para que las mujeres recuperen la autonomía sobre sus cuerpos y se apoderen de sus procesos reproductivos, cambiando el paradigma actual en la asistencia durante el parto. Sin duda, profundizar sobre el conocimiento de la violencia obstétrica y su efecto en las áreas de la vida de las madres es imprescindible para crear protocolos médicos de actuación para una mejor atención obstétrica.

Limitaciones

Los resultados obtenidos en el estudio aportan nuevos conocimientos en esta área de estudio. Aun así, el presente trabajo no está exento de algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra de participantes es pequeña (51 mujeres), lo que podría limitar la generalización de los resultados a una población más amplia de madres. Asimismo, aunque se intentó seleccionar a las participantes siguiendo unos rigurosos criterios de inclusión (por ejemplo, ser madre primeriza), debido a la naturaleza exploratoria del estudio se han podido introducir sesgos de selección, afectando la diversidad de la muestra y limitando la representatividad de los resultados.

En segundo lugar, el uso de una entrevista semiestructurada ad hoc puede estar sujeta a diversos sesgos debido a la percepción subjetiva de las participantes sobre lo que es la violencia obstétrica. Aunque se establecieron rigurosos criterios de pertenencia al grupo experimenta (1: durante la entrevista ad hoc, responder de forma afirmativa a la pregunta ‘reflexionando sobre su experiencia durante su embarazo, trabajo de parto y puerperio, ¿considera que ha experimentado violencia obstétrica?’ y 2: responder de forma afirmativa a una o más preguntas de la entrevista semiestructurada ad hoc basada en la Escala de Violencia Obstétrica), para futuras investigaciones habría que tener en cuenta que la percepción subjetiva de las mujeres participantes sobre lo que es sufrir violencia obstétrica podría influenciar en la clasificación en el grupo experimental o control, ya que la violencia obstétrica es un fenómeno complejo que no siempre se reconoce o reporta de manera explícita.

En tercer lugar, el haber tomado la violencia obstétrica como una medida dicotómica (sufrir o no sufrir violencia obstétrica) puede haber simplificado las experiencias de las participantes del estudio, no tomando en cuenta la intensidad o frecuencia de la violencia obstétrica experimentada. Este detallado enfoque podría haber influido en las diferencias entre los grupos control y experimental en relación a las complicaciones psicológicas.

En cuarto lugar y siguiendo con el análisis estadístico, si bien se utilizaron pruebas apropiadas para evaluar las diferencias entre los grupos, un ajuste más estricto del valor de p podría haber sido útil para hallar mayores diferencias.

En último lugar, debido a la naturaleza de esta investigación no se han podido establecer relaciones causales entre sufrir o no violencia obstétrica y las complicaciones psicológicas durante el puerperio. Los resultados, aunque son indicativos de asociaciones, no pueden confirmar una relación de causalidad entre ambas variables.

Las limitaciones anteriores deber tomarse en consideración al interpretar los resultados de este estudio y sugieren la necesidad de realizar más investigaciones con muestras más grandes y con análisis más detallados para poder explorar en profundidad los efectos de la violencia obstétrica en el bienestar psicológica de las mujeres. Asimismo, debido a estas cuestiones, se consideran como futuras líneas de investigación tener en cuenta estas limitaciones para avanzar en el conocimiento del campo.

Notas del autor

Financiación: El presente estudio no tuvo financiación.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto de intereses

Agradecimientos: Los autores queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las madres que participaron en este estudio.

REFERENCIAS

Abdulghani, N., Coocklin, A., Edvardsson, K. y Amir, L.H. (2022). Mothers´perceptions and experiences of skin-to-skin contact after vaginal birth in Saudi Arabia: A cross-sectional study. Women and Birth, 35(1), 60-67. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.02.001

Annborn, A. y Finnbogadóttir, H.R. (2022). Obstetric violence: a quialitative interview study. Midwifery, 105, Artículo 103212. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103212

Arthuis, C. LeGoff, J., Olivier, M., Coutin, A.S., Banaskiewicz, N., Gillard, P., Legendre, G. y Winer, N. (2022). The experience of giving birth: a prospective cohort in a French perinatal network. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), Artículo 439. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04727-7

Banerjee, S. (2022). 3 Fathers in a Motherland: Children as Social Imaginaries in the Scientific Literature of Nineteenth-Century Bengal. En S. Banerjee (Ed.), Fathers in a Motherland: Imagining Fatherhood in Colonial India (pp. 96-106). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9789391050245.003.0003

Barbosa, D.M. y Moderna, C.M. (2018). Obstetric violence in the daily routine of care and its characteristics. Revista latino-americana de enfermagem, 26. https://doi.org/10.1590/1518-8345.2450.3069

Barrera, B.C. (2021). Obstetric violence in Latin America: a scoping review [Tesis doctoral, Universidad de Berlín]. Biblioteca Virtual del Banco de la República. https://www.cervantesvirtual.com/portales/tomas_de_iriarte/obra/obstetric-violence-in-latin-america-a-scoping-review-violencia-obstetrica-en-latinoamerica-una-revision-sistematica-exploratoria-1162325/

Barrera, G., Cucoch, C., Martínez, I., Neira, M., Órdenes, S., Sandoval, S., Baumgartner, S., Neira, A., Ponce, P., Rodríguez, M.C. y González, A. (2022). Perception regarding the delivery routes of women in reproductive age: A literature review. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 87(2), 122-136. https://doi.org/10.24875/rechog.21000027

Belli, L.F. (2013). La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos. Revista Redbioética/UNESCO, 1(7), 25-34.

Bellón, S. (2015). La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, 18, 93-111.

Bohren, M.A., Mehrtash, H., Fawole, B., Maung, T., Dioulde, M., Maya, E., Thwin, S.S., Aderoba, A.K., Vogel, J.P., Irinyenikan, T.A., Adenyanju, A.O., Mon, N.O., Adu-Bonsaffoh, K., Landoulsi, S., Gülmezoglu, A.M., Soumah, A.M., Sall, A.O. y Tunçalp, Ö. (2019). How women are treated during facility-based childbirth in four countries: a cross-sectional study with labor observations and community-based surveys. The Lancet, 394(10210), 1750-1763. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31992-0

Bohren, M.A., Vogel, J.P., Hunter, E.C., Lutsiv, O., Makh, S.K., Souza, J.P., Aguiar, C., Saraiva, F., Araújo, A.L., Tunçalp, Ö., Javadi, D., Oladapo, O.T., Khosla, R., Hindin, M.J. y Gülmezoglu, A.M. (2015). The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic review. Plos Medicine, 12(6). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847

Bravo, A. (2022). Reproductive Agency, Assisted Reproductive Technology & Obstetric Violence. Health care for women international, 43(7), 806-826. https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1883026

Briceño, X., Enciso, L.V. y Yepes, C.E. (2018). Neither Medicine Nor Health Care Staff Members Are Violent By Nature: Obstetric Violence From an Interactionist Perspective. Qualitative Health Research, 28(8), 1308-1319. https://doi.org/10.1177/1049732318763351

Brummelte, S. y Galea, L. (2016). Postpartum depression: etiology, treatment, and consequences for maternal care. Hormones and Behavior, 77, 153-166. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2015.08.008

Cárdenas, M. y Salinero, S. (2022). Violencia obstétrica en Chile: percepción de las mujeres y diferencias entre centros de salud. Revista de Panamá de Salud Pública, 46, Artículo e24. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.24

Castelao, P.C., Rodriguez, M.F., Olivares, E. e Izquierdo, N. (2022). Review of suicidal ideation during pregnancy: risk factors, prevalence, assessment instruments and consequences. Psicologia-Reflexao e Critica, 35(13). https://doi.org/10.1186/s41155-022-00220-4

Castro, R. y Frías, S.M. (2020). Obstetric violence in Mexico: results from a 2016 national household survey. Violence against women, 26(6-7), 555-572. https://doi.org/10.1177/1077801219836732

Castro, A. y Savage, V. (2019). Obstetric Violence as Reproductive Governance in the Dominican Republic. Medical Anthropology, 38(2), 123-136. https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1512984

Cohen, S. (2021). Why ‘normal’ feels so bad: violence and vaginal examinations during labor - a (feminist) phenomenology. Feminist Theory, 22(3), 443-463. https://doi.org/10.1177/1464700120920764

Colaceci, S., Cordi, E., Berardi, F., Coscarella, P., Mariotti, M. y Ramacciati, N. (2020). Maternal Satisfaction and Birth: a web-based survey. Professioni Infermieristiche, 73(3), 181-187. https://doi.org/10.7429/pi.2020.733181

Criollo, C.A., Martínez, Y.V., Ardilla, K.D., García, M.A. y Jaramillo, R.J. (2022). Placenta accreta in early pregnancy: case report. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 68(1). https://doi.org/10.31403/rpgo.v68i2389

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Curi, P. y Baptista, J. (2018). A medicalização do corpo de mulher e a violência obstétrica. Estudos Contemporâneos da Subjetividade, 8(1), 123-136.

Denis, A. y Luminet, O. (2018). Cognitive factors and post-partum depression: What is the influence of general personality traits, rumination, maternal self-esteem, and alexithymia? Clinical Psychology & Psychoteraphy, 25(2), 359-367. https://doi.org/10.1002/cpp.2168

Di Blasio, P., Camisasca, E. y Miragoli, S. (2018). Childbirth Related Post-traumatic Stress Symptoms and Maternal Sleep Difficulties: Associations With Parenting Stress. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02103

Ertan, D., Hingray, C., Burlacu, E., Sterlé, A. y El-Hage, W. (2021). Post-traumatic stress disorder following childbirth BMC Psychiatry, 21(155). https://doi.org/10.1186/s12888-021-03158-6

Falleta, L., Abbruzzese, S., Fischbein, R., Shura, R., Eng, A. y Alemagno, S. (2020). Work Reentry After Childbirth: Predictors of Self-Rated Health in Month One Among a Sample of University Faculty and Staff. Safety and Health at Work, 11(1), 19-25. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.12.006

Ferreira, M., Coelho, C., Batista, B., Duarte, J. y Chaves, Cl. (2016, octubre 11-15). Determinants of psycho-emotional postpartum changes: the effects of self-esteem. [Conferencia]. 7th International Conference on Education and Educational Psychology Conference, Rodas, Grecia.

Field, T. (2018). Postnatal anxiety prevalence, predictors and effects on development: A narrative review. Infant Behavior and Development, 51, 24-32. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2018.02.005

Freitas, M., Arndt, M., Damasco, A., Loret, C., García, D., Rodrígues, M., Stein, A. y Coll, C. (2019). The association between disrespect and abuse of women during childbirth and postpartum depression: Findings from the 2015 Pelotas birth cohort study. Journal of Affective Disorders, 256, 441-447. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.06.016

Gama, D., Wanderley, M.E., Cabral, M., Guedes, B., Ramos, N. y Farias, C.M. (2021). Nursing diagnoses of the self-perception domain in women in the puerperium. International Journall of Nursing Knowledge, 32(3), 192-198. https://doi.org/10.1111/2047-3095.12311

García, E.M. (2018). La violencia obstétrica como violencia de género: estudio etnográfico de la violencia asistencial en el embarazo y el parto en España y de la percepción de usuarias y profesionales [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. Repositorio de Universidad Autónoma de Madrid. https://repositorio.uam.es/handle/10486/684184

García, E. y Yim, I. (2017). A systematic review of concepts related to women’s empowerment in the perinatal period and their associations with perinatal depressive symptoms and premature birth. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(347). https://doi.org/10.1186/s12884-017-1495-1

Giacomozzi, M., Farje De La Torre, F. y Khalil, M. (2021). Standing up for your birth rights: An intersectional comparison of obstetric violence and birth positions between Quichua and Egyptian women. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 15(2), 247- 259. https://doi.org/10.1002/ijgo.13890

Gil, J., Rodríguez, J.M., González, M. y Torregosa, N. (2021). Hemoperitoneum and the Kristeller maneuver. Cirugía Española, 99(6), 468-469. https://doi.org/10.1016/j.cireng.2020.06.014

Gonzalo, M., Ríos, M.Á., Castellá, E., Gurí, X., Gispert, S., Escudero, A., Neus, M., Planes, M., Escudero, J.M. y Coscojuela, P. (2020). A pictorial review of postpartum complications. Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc, 40(7), 2117-2141. https://doi.org/10.1148/rg.2020200031

González, H., Domínguez, A., Padrón, C., Rosillo, C., Berenguer, M. y Verdú, J. (2022). Validation and Psychometric Properties of the Spanish Version of the Fear of Childbirth Questionnaire (CFQ-e). Journal of Clinical Medicine, 11(7), Artículo 1843. https://doi.org/10.3390/jcm11071843

González, H., González, P. N., Muñoz de León, D., Lancha, M. R., y Verdú, J. (2023). Cultural Adaptation, Validation and Evaluation of the Psychometric Properties of an Obstetric Violence Scale in the Spanish Context. Nursing Reports, 13(4). 1368-1387. https://doi.org/10.3390/nursrep13040115

Guglielminotti, J., Landau, R., Wong, C. y Li, G. (2020). Criticality of maternal complications during childbirth. Journal of Patiend Safety, 16(4), 273-277. https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000511

Hannon, S., Gartland, D., Higgins, A., Brown, S.J., Carrol, M., Cecily, B. y Daly, D. (2022). Maternal mental health in the first year postpartum in a large irish population cohort: The MAMMI study. Archives of Women›s Mental Health, 25(3), 641-653. https://doi.org/10.1007/s00737-022-01231-x

Henriksen, L., Grimsrud, E., Schei, B. y Lukasse, M. (2017). Factors related to a negative birth experience: a mixed methods study. Midwifery, 51, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.05.004

Hernández, A., Rodríguez, J., Molina, M., Infante, N., Rubio, A. y Martínez, J.M. (2020). Perinatal factors related to post-traumatic stress disorder symptoms 1–5 years following birth. Women and Birth, 33(2), 129-135. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.03.008

Islam, J., Broidy, L., Mazerolle, P., Baird, K., Mazumder, N. y Zobair, K.M. (2020). Do maternal depression and self-esteem moderate and mediate the association between intimate partner violence after childbirth and postpartum suicidal ideation? Archives of Suicide Research, 24(4), 609-632. https://doi.org/10.1080/13811118.2019.1655507

Jihed, A., Ben, M., Said, H., Zedini, C. y Mallouli, M. (2022). Prevalence and associated factors of perinatal depression among working pregnant women: a hospital-based cross-sectional study. Libyan Journal of Medicine, 17(1), Artículo 2114182. https://doi.org/10.1080/19932820.2022.2114182

Jojoa, E., Chuchumbe, D., Ledesma, J.B., Muñóz, M.C., Paja, A.M. y Suárez, J.P. (2019). Violencia obstétrica: haciendo visible lo invisible. Revista de la Universidad Industrial de Santander, 51(2), 135-146. https://doi.org/10.18273/revsal.v51n2-2019006

Kavanagh, L. (2018). Standing alongside’ and in solidarity with traveller women: Minority ethnic Women’s narratives of racialized obstetric violence (Publicación nº 28865679) [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Maynooth]. ProQuest Dissertations & Theses Global: Health & Medicine. https://www.proquest.com/dissertations-theses/standing-alongside-solidarity-with-traveller/docview/2311375351/se-2

Khalil, M., Carasso, K.B. y Kabakian, T. (2022). Exposing Obstetric Violence in the Eastern Mediterranean Region: A Review of Women’s Narratives of Disrespect and Abuse in Childbirth. Frontiers in Global Women´s Health, 3. https://doi.org/10.3389/fgwh.2022.850796

Kruk, M.E., Kujawski, S., Mnaruku, G., Ramsey, K., Moyo, W. y Freedman, L.P. (2014). Disrespectful and abusive treatment during facility delivery in Tanzania: a facility and community survey. Health Policy and Planning, 33(1), 26-33. https://doi.org/10.1093/heapol/czu079

Labaran, S., Gboluwaga, T., Kabir, M., Sadeeq, I. e Iliyasu, Z. (2021). Obstetrics violence among parturient women in Kano State, north-west Nigeria. Sexual & Reproductive Healthcare, 29, Artículo 100620. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100620

Lambermon, F., Vandenbussche, F., Dedding, C. y Van Duijmhoven, N. (2020). Maternal self-care in the early postpartum period: An integrative review. Midwifery, 90, Artículo 102799. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102799

Lansky, S., Ventura de Souza, K., Rezende, E., Jefferson, B., Grilo, C.S., Figueiredo, N., De Oliviera, R. y De Lima, A.A. (2019). Obstetric violence: influences of the Senses of Birth exhibition in pregnant women childbirth experience. Ciencia & Saude Colectiva, 24(8), 2811-2824. https://doi.org/10.1590/1413-81232018248.30102017

Lavanderos, S. y Díaz, C. (2021). Evidence-based recommendations for achieving humanized birth. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 86(6), 563-572. https://doi.org/10.24875/rechog.m21000034

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 294, de 6 de diciembre de 2018, páginas 119788 a 119857. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

Llobera, R., Ferrer, V.A. y Chela, X. (2019). Violencia obstétrica. La perspectiva de mujeres que la han sufrido. Monográfico: Estudios feministas, lesbianos y queer, 10(1), 167-184. https://doi.org/10.5209/infe.60886

Lukasse, M., Schroll, A.M., Karro, H., Schei, B., Steingrims-Dptirr, T., Van Parys, A.S., Ryding, E.L. y Tabor, A. (2015). Prevalence of experienced abuse in healthcare and associated obstetric characteristics in six European countries. Acta Obstetricia et gynecologica Scandinavica, 94(5), 508-517. https://doi.org/10.1111/aogs.12593

Macías, M.G., Haro, J.I., Piloso, F.E., Galarza, G.L., Quishpe, M.C. y Triviño, B.N. (2018). Importancia y beneficios del parto humanizado. Dominio de las Ciencias, 4(3), 392-415. https://doi.org/10.23857/dc.v4i3.815

Martínez, S., Hernández, A., Rodríguez, J., Delgado, M. y Martínez, J.M. (2022). Relationship between perceived obstetric violence and the risk of postpartum depression: An observational study. Midwifery, 108, Artículo 103297. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103297

Martínez, S., Rodríguez, J., Hernández, A., Delgado, M. y Martínez, J.M. (2021a). Long-Term High Risk of Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Associated Factors. Journal of Clinical Medicine, 10(3), Artículo 488. https://doi.org/10.3390/jcm10030488

Martínez, S., Rodríguez, J., Hernández, A. y Martínez, J.M. (2021b). Factors Associated with Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Following Obstetric Violence: A Cross-Sectional Study. Journal of Personalized Medicine, 11(5), Artículo 338. https://doi.org/10.3390/jpm11050338

Mena, D. (2021, julio 23). Violencia obstétrica en España: una práctica evidenciada. Observatorio de Violencia Obstétrica. https://observatorioviolenciaobstetrica.es/?s=iolencia+obst%C3%A9trica+en+Espa%C3%B1a%3A+una+pr%C3%A1ctica+evidenciada

Mena, D., Iglesias, S., González, V.M., Cervera, Á., Pejó, L.A. y Valero, M.J. (2020). Obstetric violence in Spain (part I): women´s perception and interterritorial differences. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), Artículo 7726. https://doi.org/10.3390/ijerph17217726

Mena, D., Iglesias, S., González, V.M., Valero, M.J., Pejó, L.A. y Cervera, Á. (2021). Obstetric violence in Spain (part III): Healthcare professionals, times, and areas. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 33-59. https://doi.org/10.3390/ijerph18073359

Modarres, M., Afrasiabi, S., Rahnama, P. y Montazeri, A. (2012). Prevalence and risk factors of childbirth-related post-traumatic stress symptoms. BMC Pregnancy and Childbirth, 12(88). https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-88

Muñoz, C., Contreras, Y. y Manríquez, C. (2018). Vivencias de mujeres con asistencia de parto personalizado. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 83(6), 586-594. https://doi.org/10.4067/S0717-75262018000600586

Najjarzadeh, M., Abbasalizadeh, S., Mohammad, S., Asghari, M. y Mirghafourvand, M. (2022). Perceived stress and its predictors in women with threatened preterm labour: A cross-sectional study. Nursing Open, 9(1), 210-221. https://doi.org/10.1002/nop2.1055

Olza, I. (2013). PTSD and Obstetric Violence. Midwifery, 105(68), 48-49.

Organización Mundial de la Salud. (2014). Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud: declaración de la OMS. https://apps.who.int/iris/handle/10665/134590

Organización Mundial de la Salud. (2015). Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de promoción de salud para la salud materna y neonatal. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250591?show=full

Paiz, J.C., Maris, S., Justo, E.R., Dos Santos, S.M., Bonalume, C y Giugliani, C. (2022). Association between mistreatment of women during childbirth and symptoms suggestive of postpartum depression. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(664), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04978-4

Paladine, H.L., Blenning, C.E. y Strangas, Y. (2019). Postpartum Care: An Approach to the Fourth Trimester. American family pshysician, 100(8), 485-491.

Pawluski, J.L., Lonstein, J.S. y Fleming, A.S. (2017). The neurobiology of postpartum anxiety and depression. Trends in Neurosciences, 40(2), 106-120. https://doi.org/10.1016/j.tins.2016.11.009

Pereira, B.L., Lira, F.T., Moreira, R., De Castro, B., Gomes, E., Rodrigues, E. y Alencar, G. (2022). Obstetric violence in the light of the theory of culture care diversity and universality. Revista Cuidarte, 13(1). https://doi.org/10.15649/cuidarte.1536

Poeira, A.F. y Zangao, M.O. (2022). Construct of the Association between Sleep Quality and Perinatal Depression: A Literature Review. Healthcare, 10(7). https://doi.org/10.3390/healthcare10071156

Pop-Jordanova, N. (2022). Childbirth-Related Psychological Trauma. Prilozi (Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Oddelenie za medicinski nauki), 43(1), 12-27. https://doi.org/10.2478/prilozi-2022-0002

Raj, A., Dey, A., Boyce, S., Seth, A., Bora, S., Chandurkar, D., Hay, K., Singh, K., Kumar, A., Chakraverty, A., Ramakrishnan, A., Shetye, M., Saggurti, N. y Silverman, J.G. (2017). Associations Between Mistreatment by a Provider during Childbirth and Maternal Health Complications in Uttar Pradesh, India. Maternal and Child Health Journal, 21(9), 1821-1833. https://doi.org/10.1007/s10995-017-2298-8

Rangel, Y. y Jimenez, V. (2021). Imaginaries around group abortion of marginalized pregnant adolescents in Mexico. Saude e Socieade, 30(3). https://doi.org/10.1590/S0104-12902021200175

Rezaie, M., Dakhesh, S., Kalavani, L. y Valiani, M. (2020). A Comparative Study on the Effect of Using Three Maternal Positions on Postpartum Bleeding, Perineum Status and Some of the Birth Outcomes During Lathent and Active phase of the Second Stage of Labor. Cyprus Journal of Medical Sciences, 5(1), 57-65. https://doi.org/10.5152/cjms.2020.790

Rodríguez, J. y Martínez, A. (2021). La violencia obstétrica: una práctica invisibilizada en la atención médica de España. Gaceta Sanitaria, 35(3), 211-212. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.019

Rouhe, H. y Saisto, T. (2013). Fear of childbirth. Laaketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 129(5), 521-527.

Saha, R. y Jungari, S. (2021). Fear of childbirth amid COVID-19 in India: Neglected aspect of maternal mental health. International Journal of Social Psychiatry, 67(8), 1074-1076. https://doi.org/10.1177/0020764020979019

Salgado, F. y Díaz, M. (2019). Violencia obstétrica y de género mediante la medicalización del cuerpo femenino. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 11(29), 23-34.

Santo, S. (2022). Does episiotomy still have a place in obstetrics? Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa, 16(1), 8.

Sanz, M. (2019). Análisis de la amniotomía precoz frente a la amniotomía tardía en las inducciones de trabajo de parto y su posible riesgo de distocia [Tesis, Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio Institucional de la Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/51708/

Schrey-Petersen, S., Tauscher, A., Dathan-Stumpf, A. y Stepan, H. (2021). Diseases and complications of the puerperium. Deutsches Arzteblatt International, 118, 436-446. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0168

Simpson, M. y Catling, C. (2016). Understanding Psychological Traumatic Birth Experiences: a Literature Review. Women and Birth: Journal of the Australian College of Midwives, 29(3), 203-207. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.10.009

Souza, K.J., Rattner, D. y Gubert, M.B. (2017). Institutional violence and quality of service in obstetrics are associated with postpartum depression. Revista de Saude Publica, 51. https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006549

Taghizadeh, Z., Ebadi, A. y Jaafarpour, M. (2021). Childbirth violence-based negative health consequences: a qualitative study in Iranian women. BMC Pregnancy Childbirth, 21(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12884-021-03986-0

Tambelli, R., Ballarotto, G., Trumello, C. y Babore, A. (2022). Transition to Motherhood: A Study on the Association between Somatic Symptoms during Pregnancy and Post-Partum Anxiety and Depression Symptoms. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), Artículo 12861. https://doi.org/10.3390/ijerph191912861

Tariq, A. (2022). Psychological Disorders. Pakistan Journal of Health Sciences, 3(6). https://doi.org/10.54393/pjhs.v3i06.380

Valla, L., Helseth, S., Smastuen, M.C., Miscaer, N. y Andenaes, R. (2022). Factors associated with maternal overall quality of life six months postpartum: a cross sectional study from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(4). https://doi.org/10.1186/s12884-021-04303-5

Ventura, I. (2020). Recuperación física y psicológica en el puerperio [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Cantabria]. Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria. https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/20110

Vilela, E., Nunes, R. y Martins, M. (2016). Depressive Symptoms in Pregnancy: The Influence of Social, Psychological and Obstetric Aspects. Revista brasileira de ginecología e obstetricia, 38(6), 293-300. https://doi.org/10.1055/s-0036-1585072

Yang, K., Wu, J. y Chen, X. (2022). Risk factors of perinatal depression in women: a systematic review and meta‑analysis. BMC Psychiatry, 22(63). https://doi.org/10.1186/s12888-021-03684-3

Zaami, S., Stark, M., Beck, R., Malvasi, A. y Marinelli, E. (2019). Does episiotomy always equate violence in obstetrics? Routine and selective episiotomy in obstetric practice and legal questions. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 23(5), 1847-1854. https://doi.org/10.26355/eurrev_201903_17219

RECIBIDO: 17 de abril de 2024

MODIFICADO: 26 de noviembre de 2024

ACEPTADO: 27 de noviembre de 2024

APÉNDICE

Apéndice 1

Preguntas de entrevista semiestructurada ad hoc basada en la Escala de Violencia Obstétrica de Cárdenas y Salinero (2022)