Casi siempre lo más difícil de ver es lo que tenemos más cerca. Y eso es lo que ha ocurrido con el altar de plata de la catedral de Sevilla, estudiado in extenso en este libro, que ganó el accésit del concurso de monografías Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla, en su sección de arte y en su convocatoria de 2021.

Su autor, Antonio Joaquín Santos Márquez, profesor titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, parecía destinado a desentrañar esta fabulosa obra por dos motivos. El primero, su trayectoria investigadora, que desde su tesis doctoral se ha centrado en el arte de la platería. El segundo, su conocimiento del archivo de la catedral de Sevilla. Fruto de lo anterior son sus numerosas publicaciones, de las que cabe destacar tres libros, el relativo a la familia Ballesteros de plateros del siglo XVI, que publicó la misma Diputación en 2007; la monografía de Francisco de Alfaro, que escribió con su maestra y que en 2013 publicó el Ayuntamiento de Sevilla y la que dedicó a José Alexandre publicada en 2018 también por la Diputación de Sevilla. De este modo, el libro que ahora reseñamos llega tras un largo proceso de maduración intelectual.

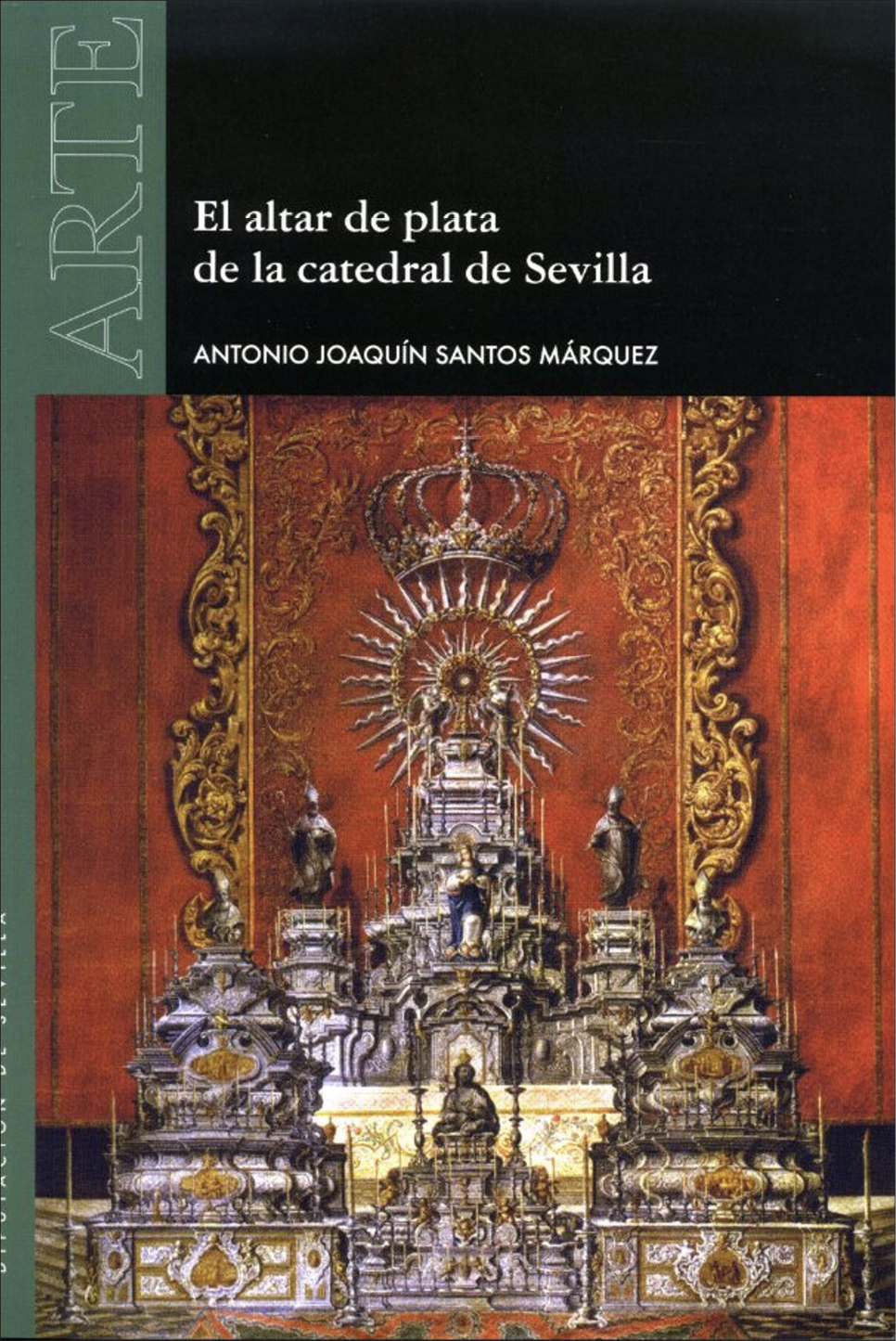

Aunque desde el año 2000 el altar de plata, hoy llamado del Jubileo, está ubicado permanentemente en el crucero catedralicio, fue creado como trono de octavas, para ser montado tres veces al año en la capilla mayor, con la función de exponer el Santísimo en las octavas del Corpus y la Inmaculada y en el triduo de Carnestolendas. Estas festividades se convirtieron en el Barroco en las más solemnes celebraciones litúrgicas del templo y de la ciudad. Como desgrana nuestro autor, la intención última del Cabildo fue recrear un espacio celestial en la tierra, en el que al atar de plata se unían la música, el baile de los Seises, las colgaduras de los pilares, las reliquias, los muebles, las nubes de incienso, el runrún de los fieles y toda la inconmensurable grandeza del theatrum sacrum de la liturgia trentina en una lograda unidad de las artes y la vida.

Uno de los grandes valores de este libro radica en que su primer capítulo analiza la razón de ser del trono, de manera que se desgrana la evolución de las referidas festividades. En el caso de la octava del Corpus fue fundamental el canónigo Mateo Vázquez de Leca, que a principios del XVII financió una tan compleja liturgia que fue recogida por los maestros de ceremonias del templo para que no se tergiversara. La octava de la Inmaculada alcanzó su esplendor gracias a la dotación a mediados de dicho siglo de Gonzalo Núñez de Sepúlveda, capitán portugués, ejemplo de cómo los seglares influyeron en el culto catedralicio. Por último, el triduo de Carnaval fue fundado en la segunda mitad del XVII por el veinticuatro Francisco de Contreras y Chávez, para lo que legó sus cuantiosos bienes.

A ellos se sumaron otros donantes que lograron configurar esta auténtica montaña sagrada, entre los que cabe referir al arzobispo Palafox y Cardona, que encargó a Juan Laureano de Pina la corona que aún remata el trono, su sol y su viso. Aunque solo hizo esos tres elementos, la bibliografía, hasta casi este libro, lo entendió a él como autor de todo el conjunto.

No obstante, el trono, aunque reaprovechó estas y otras piezas, es una empresa del siglo XVIII, iniciada en 1724, auspiciada por el capitular Gabriel Torres de Navarra y Monsalve y diseñada por el pintor Domingo Martínez, que lo plasmó en el conocido cuadro que en esta ocasión es interpretado acertadamente como proyecto de la obra y no como su imagen terminada. El trono se encargó por mitad a los plateros Manuel Guerrero de Alcántara y Tomás Sánchez Reciente, para lo cual se sucedieron diversas donaciones durante medio siglo. No obstante, su hechura se fue ajustando con el paso del tiempo, que integró un amplio ciclo de esculturas, como la Virgen de la Sede, los bustos de San Leandro y San Laureano y los monumentales San Isidoro y San Leandro atribuidos a Duque Cornejo. Se configuró así un programa iconográfico que supone un colosal alegato eucarístico y un monumento a la Inmaculada y a los santos sevillanos.

Entre 1770 y 1772 se llevó a cabo el último impulso de la obra, protagonizado por Cayetano de Acosta, el genial escultor portugués que realizó la peana del Santísimo y los dos aparatosos ángeles que los flanquean. Se entendió entonces que la obra se había terminado, pero la inmensa ambición artística del Cabildo hizo que se siguiese enriqueciendo, hasta que con la invasión francesa fue llevada a Cádiz, de la que volvió después de la guerra mutilada, sin los tres altares con los que contaba en un primer nivel. Así se siguió empleando, hasta que a mediados del siglo XX cambió su uso, empleándose como monumento del Jueves Santo en el trascoro catedralicio. Como ya indicamos, en el año 2000 se ubicó en su actual emplazamiento.

Sin duda, la apasionante historia analizada en este libro es una lección magistral de historia del arte, en cuyo análisis, al de su forma, se suman el de su génesis, significación y función litúrgica, así como el del mecenazgo que la auspició y el de la institución que le dio forma artística. Se pone así de nuevo en evidencia la enorme significación artística de la catedral de Sevilla, de la que recientemente se han publicado importantes monografías, sobre su facistol, arco de acceso de su sacristía mayor, altar de las reliquias o esculturas de Miguel Perrin, a las que ahora se suma esta obra.

No quiero dejar de mencionar, ya para terminar, la ejemplar labor del servicio de publicaciones de la Diputación de Sevilla, que ha editado espléndidamente esta obra, en particular a su valioso director Rodrigo Trinidad.

Álvaro Recio Mir

Universidad de Sevilla