![]()

ARTÍCULO 1/2025 (Nº 250)

![]()

![]()

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

![]()

Title: “Multiple perpetrator sexual assaults in Spain: a systematic review”

The present research aims to fill this gap by conducting a systematic analysis of studies carried out in Spain on multiple perpetrator sexual assaults, examining both their meth- odological aspects and main findings. This work not only offers a critical synthesis of the available evidence but also provides rec- ommendations for future research, with the objective of promoting the establishment of standardized and consensual criteria that facilitate a more coherent and comparable analysis in future studies on this subject.

Resumen: Las agresiones sexuales en grupo han captado una crecien- te atención mediática y académica a nivel internacional en las últimas décadas. Este interés ha generado un amplio corpus de investigaciones empíricas que proporcionan valiosa información sobre la incidencia, los perfiles de los implicados y las dinámicas de estos sucesos. En España, sin embargo, este foco de atención es más reciente, intensificándose principalmente en el último lustro. Como consecuencia, hasta la fecha no se ha realizado una revisión sistemática que sintetice la evidencia disponible en nuestro contexto nacional.

La presente investigación se propone cubrir este vacío, para lo cual se lleva a cabo un análisis sistemático de los estudios realizados en España sobre agresiones sexuales en grupo, examinando tanto sus as- pectos metodológicos como sus hallazgos principales. Este trabajo no solo ofrece una síntesis crítica de la evidencia disponible, sino que tam- bién proporciona recomendaciones para futuras investigaciones, con el objetivo de promover el establecimiento de criterios estandarizados y consensuados que faciliten un análisis más coherente y comparable en futuros estudios sobre esta materia.

violencia sexual, revisión sistemática

Contacto el autor: vroalonso@gmail.com

![]()

EDITA: Sección de Málaga del IAIC Edificio Institutos de Investigación, Universidad de Málaga.

Campus de Teatinos, 29071- Málaga

DIRECTORA: DEBORAH GARCÍA MAGNA COORDINADORA: PATRICIA BELLO SAN JUAN

www.boletincriminologico.uma.es // boletincrimi@uma.es

TEL: (+34) 95 213 23 25 // FAX: (+34) 95 213 22 42

![]()

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons DEP. LEGAL: MA-857/1996

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

ISSN VERSIÓN IMPRESA: 1137-2427 // ISSN VERSIÓN ELECTRÓNICA: 2254-2043

Pág. 2 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

![]()

4.2. Estrategia de búsqueda. 4.3. Selección de artículos. 4.4. Extracción de los datos.

5. Resultados. 5.1 Aspectos bibliográficos. 5.2. Aspectos metodológicos. 5.3 Síntesis de la evidencia 5.3.1 Perfil del victimario. 5.3.2. Perfil de la víctima. 5.3.3. Características de las agresiones. 6. Discusión. 7. Limitaciones y futuras líneas de investigación.

8. Referencias.

![]()

A pesar de que las agresiones sexuales en grupo se han venido produciendo a lo largo de la historia, no ha sido hasta la segunda mitad del siglo XX cuando han sido reco- nocidas como un fenómeno criminal con entidad propia por parte de la Criminología y el Derecho. Este interés por parte de la academia ha experimentado un crecimiento exponencial desde la década de los noventa, avivado en gran medida por la irrupción en la escena mediática de casos que han sacudido la conciencia pública en diversos países, sirviendo algunos de ellos como precursores para importantes reformas en materia penal. Destacan sucesos como la violación múltiple de Nueva Delhi en 2012 (Roychowdhury, 2013), el caso de violación grupal en Sudáfrica en el mismo año (Gqola, 2015), o las agresiones sexuales masivas en Colonia durante la Nochevieja de 2015-2016, precursoras de un debate público en Alemania sobre migración, género y seguridad, que desembocó en una modificación integral de la regulación de los delitos sexuales (Kosnick, 2019).

En España, dos casos de violación grupal transformaron nuestro panorama legislativo: la violación y posterior asesinato de Sandra Palo en 2003 actuó como catalizador para la promulgación de la LO 8/2006, que introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de responsabilidad penal de los menores, endureciendo las medidas aplicables y ampliando los supuestos de imposición de internamiento en régimen cerrado; y el por todos conocido caso de “La Manada”, ocurrido en 2016 durante las fiestas de San Fermín, que suscitó un intenso debate jurídico y social en torno a la tipificación de los delitos sexuales, siendo el precursor espiritual de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, comúnmente conocida como “ley del solo sí es sí”. Todo ello nos ha permitido tener ac- tualmente un corpus de investigaciones que —si bien dista de ser exhaustivo— nos brinda ya un sólido andamiaje para analizar el fenómeno con rigor científico.

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 3

Pág. 3

Las investigaciones actuales indican que la prevalencia global de los ataques sexuales cometidos en grupo oscila entre el 9% y el 33% del total de victimizaciones de carácter sexual (Silva y Woodhams, 2019). Sin embargo, estas cifras muestran una considerable variabilidad entre países, reflejando no solo diferencias reales en la incidencia, sino también en los métodos de registro y denuncia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de agresiones sexuales en grupo se sitúa entre el 2% y el 26% (Horvath y Kelly, 2009), mientras que en Reino Unido se estima entre el 11% y el 19% (Curran y Millie, 2003). En Sudáfrica, un país con altos índices de violencia sexual, el rango es del 9% al 27% (Jewkes, Sikweyiya, Morrell, y Dunkle, 2010). En Alemania la cifra se sitúa en el 21,6% (Fryszer, Hoffmann-Walbeck, Etzold, Möckel, Sehouli, y David, 2020); en Israel se ha reportado un 21,9% (Mizrachi, Bar y Barda, 2020), mientras que en Corea del Sur la tasa es considerablemente menor, con un 7,7% (Parks y Kim, 2016). No obstante, es importante abordar estas estadísticas con cautela. La falta de uniformidad en los méto- dos de cuantificación entre países, la variabilidad en las etapas de recolección de datos (que pueden referirse a investigados, acusados o condenados), y la existencia de una “cifra negra” de casos no denunciados, son factores que dificultan la comparabilidad.

En el contexto español, el Informe de delitos contra la libertad sexual (2023) sitúa la incidencia de ataques sexuales en grupo en el 3,7% del total de agresiones sexuales registradas y conocidas. Si nos limitamos a los delitos sexuales cometidos por descono- cidos esta proporción podría ser mayor, o al menos es lo que parece indicar el estudio llevado a cabo por Giménez-Salinas y Pérez Ramírez (2023) sobre archivos policiales, en el que la incidencia de agresiones sexuales grupales se sitúa en el 12,87%. En general, podemos afirmar que la prevalencia es relativamente baja en comparación con las cifras reportadas en otros países.

Por otro lado, el número total de hechos denunciados ha ido aumentando hasta al- canzar el récord anual en el año 2022 (con 632 casos, lo que supuso un incremento de un 10,96% respecto al año anterior), registrando una leve bajada en el último ejercicio: en 2023 se han documentado 617 sucesos. En términos absolutos, las agresiones sexua- les —tanto las múltiples como las individuales— han experimentado un crecimiento del 64,58% entre el año 2018 y el 2023. Este ascenso va en consonancia con el registrado en el total de los delitos sexuales (un 62,62% en el último lustro). Se puede verificar, por tanto, un aumento estable de la criminalidad sexual conocida y registrada, solo

Pág. 4 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

interrumpido en el ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde una perspectiva criminológica, es fundamental explorar los factores que pue- den estar contribuyendo a este aumento. En este sentido, la evolución de las normas sociales y los cambios en la percepción pública de la sexualidad y el consentimiento pueden influir en este fenómeno. La creciente concienciación sobre las agresiones se- xuales y las campañas de sensibilización pueden haber favorecido al aumento en la tasa de denuncias. Este factor es esencial para entender si el incremento refleja una mayor prevalencia del delito o una mayor disposición a denunciarlo.

La observación y cuantificación de la violencia sexual implica grandes obstácu- los, principalmente debido a la tendencia de estos actos a perpetrarse en ámbitos privados. Esto, sumado al frecuente ocultamiento por parte de los agresores y, en ocasiones, por las propias víctimas o testigos, dificulta enormemente la obtención de una imagen completa del fenómeno. Por ello debemos ser muy precisos en los métodos y formas de medirlo, reconociendo las limitaciones inherentes a las diver- sas fuentes de datos disponibles. Las estadísticas oficiales, basadas en denuncias y sentencias judiciales, aunque valiosas, representan solo la punta del iceberg, cap- turando únicamente los casos que llegan al sistema de justicia (Pueyo, Nguyen, Ryó, y Redondo, 2020). Por otro lado, los estudios basados en encuestas de victi- mización, aunque ofrecen una visión más amplia, pueden estar sujetos a sesgos de recuerdo y a la disposición de las víctimas a revelar sus experiencias. Para abordar estas complejidades, es necesario triangular datos provenientes de múltiples fuentes, incluyendo registros policiales, expedientes penitenciarios, resoluciones judiciales, informes médicos, y estudios de auto-reporte. Además, la implementación de me- todologías mixtas, que combinen análisis cuantitativos con enfoques cualitativos, puede proporcionar una comprensión más profunda de las dinámicas subyacentes a la violencia sexual múltiple.

Es igualmente importante establecer definiciones claras y consistentes de lo que constituye una agresión sexual cometida en grupo, para asegurar la comparabilidad en- tre estudios y a lo largo del tiempo. Una definición criminológica operativa podría par- tir de la caracterización del delito como aquel en el que dos o más individuos participan activamente en una conducta sexual no consentida hacia una o varias personas. Esta de- finición engloba los diversos medios comisivos (violencia, intimidación, prevalimiento,

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 5

Pág. 5

etc.), así como diferentes niveles de participación de los agresores, incluyendo tanto a quienes ejecutan directamente el acto sexual como a quienes facilitan, alientan o contribuyen al mismo.

Tomando como base este marco conceptual y metodológico, la presente revisión sistemática se enfoca en identificar y analizar las investigaciones centradas en el fenó- meno de las agresiones sexuales múltiples. Este trabajo sintetiza los hallazgos de los estudios realizados durante el período 2004-2024, con el objetivo de evaluar compre- hensivamente la producción científica sobre esta temática.

Las primeras aproximaciones al fenómeno

Una de las primeras aproximaciones empíricas a los delitos sexuales cometidos en gru- po fue la llevada a cabo por Blanchard en 1959, en la que estudia las dinámicas existen- tes entre líder y seguidores en dos casos de violación. La hipótesis central del estudio postula la existencia de una homosexualidad latente como posible factor predisponente en el contexto de la agresión, moldeando las dinámicas grupales. Sus conclusiones suge- rían que los líderes exhiben impulsos sádicos claramente definidos y que su excitación sexual se ve potenciada por la presencia del grupo, experimentando la necesidad de “actuar” o “exhibirse” ante sus compañeros. El autor consideraba que la forma en que el líder dirige la atención del grupo hacia temas sexuales juega un papel determinante en la culminación de la agresión. Los datos fueron obtenidos mediante entrevistas y la aplicación del test de Rorschach, herramientas con escasa validez y fiabilidad. A pesar de sus evidentes limitaciones metodológicas, en gran medida atribuibles a su marcado enfoque psicoanalítico, merece el reconocimiento de haber abierto una vía de investi- gación en un campo que había permanecido oculto a ojos de la academia. Este tipo de interpretaciones, características de los modelos psicodinámicos, han sido exploradas por otros autores con posterioridad. Sanday (2007) utiliza el constructo “sexualidad polimorfa” acuñado por Freud para indicar que algunos hombres experimentan deseo sexual por otros hombres, pero al mismo tiempo sufren miedo a ser etiquetados como

Pág. 6 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

homosexuales. Según la autora, esa tensión (deseo homosexual versus heterosexualidad esperada) es superada a través del cuerpo femenino: es decir, conciben a la mujer como un instrumento para satisfacer su interés mutuo. De este modo, las agresiones sexua- les grupales estarían actuando como un mecanismo para reforzar la heterosexualidad hegemónica (p. 47).

En los años sesenta comenzaron a realizarse las primeras investigaciones en Australia, motivadas por un marcado incremento de las llamadas “pack rapes” (violaciones en ma- nada) durante esa década. En concreto, Woods (1969) considera que las violaciones cometidas en grupo pueden explicarse de manera más adecuada a través de teorías sociológicas, en contraste con las violaciones individuales, donde los factores psico- lógicos parecen tener un peso mayor. Esta perspectiva pone de relieve la importancia de elementos como el “social resentment” (resentimiento social) en la génesis de estos actos delictivos. Además, este trabajo constituye uno de los primeros acercamientos al problema desde la teoría ecológica del delito. En concreto, plantea que el incremento de las violaciones en grupo en Sidney durante los años sesenta podría estar relacionado con el aumento de la población y la consiguiente desorganización social de la ciudad. En este sentido, la propensión hacia lugares abiertos podría resultar criminógena, así como la alta disponibilidad de coches para jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años. Sin embargo, el trabajo no aporta un análisis empírico sobre los delitos, por lo que no deja de moverse en el terreno de las hipótesis.

A finales de esta década, Barber (1969) afirma que existen sólidas evidencias que sugieren que el victimario que se ve involucrado en violaciones grupales tiene un perfil muy similar al que frecuenta los servicios de prostitución. Siguiendo la llamada “teoría de la prostitución”, la autora consideraba que el aumento de condenas por violación

—y más específicamente la aparición del fenómeno de las violaciones colectivas— en el estado de Queensland podía deberse al cierre de prostíbulos. Por otra parte, Wallace (1975) habla sobre el efecto atemorizante e intimidatorio que produce en la víctima la presencia de otros individuos durante la acción, y cavila sobre las posibles soluciones sociales y legislativas al respecto.

Amir (1971) fue uno de los primeros autores en llevar a cabo un análisis estadístico pormenorizado de estos delitos, estudiando la casuística de los delitos sexuales en la

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 7

Pág. 7

ciudad de Philadelphia entre los años 1958 y 1960. Aunque su investigación se podría enmarcar en las teorías sociológicas, fue pionero en abordar el fenómeno desde una perspectiva multicausal, centrando su atención en los perfiles sociodemográficos de víctimas y agresores, los procesos y dinámicas grupales, las cogniciones, así como en los factores situacionales. Ya en esa época trazaba un perfil de victimario muy joven (habitualmente adolescente), de bajos recursos, y que manifestaba un comportamiento agresivo —real o latente— unido a una necesidad de experimentación. Tampoco fue escasa su contribución a la —hoy en día afortunadamente denostada— teoría de la precipitación victimal (Amir, 1967), en la que analizaba cómo determinadas actitudes o conductas por parte de las víctimas podían precipitar la agresión.

A partir de la década de los setenta aparecen investigaciones de perspectiva femi- nista, en las que la violencia sexual es entendida como un medio para dominar a las mujeres y preservar las estructuras del orden patriarcal. Brownmiller dedica un epígrafe de su emblemático libro Against our will (1975) a las violaciones cometidas por dos o más agresores, además de hacer un exhaustivo recorrido sobre las violaciones en el contexto de la lucha armada. Distingue entre “rape in war” (violación en guerra) y “domestic group rape” (lo que podría traducirse como violación grupal en tiempos de paz). Examinando la violencia sexual en el contexto bélico de Bangladesh y Vietnam, llegó a la conclusión de que los hombres, en situaciones de conflicto armado, tienden a cometer actos de violencia sexual colectiva. Esto se produce especialmente en entornos donde perciben un ambiente de seguridad y protección otorgado por el anonimato y la solidaridad, estableciéndose entre ellos un fuerte vínculo de fraternidad. De manera similar, en las agresiones sexuales grupales que se producen en contextos no bélicos se observa una dinámica equivalente en la que los lazos de camaradería entre los agresores facilitan el mismo patrón de conducta. Este comportamiento colectivo forja entre los perpetradores un pacto de complicidad contra la víctima, que es despersonalizada y reducida a la categoría de “la mujer anónima” para satisfacer los propósitos del grupo. En este sentido, las violaciones grupales pueden interpretarse como una manifestación del dominio y control ejercido por el colectivo de hombres sobre el colectivo de mu- jeres (Peck, Growth, y Birnbaum, 1981). Este fenómeno evidencia no solo la violencia física inherente al acto, sino también la carga simbólica que subyace a estas prácticas, reflejando una estructura de poder y dominación de género. Esta autora se muestra crítica ante las explicaciones psicodinámicas aportadas por Blanchard, descartando el

Pág. 8 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

sadismo o la homosexualidad latente como posibles motivaciones internas, conside- rando que la vinculación masculina está más relacionada con el desprecio por las mu- jeres, reforzado por la desconfianza y las variables socioculturales. Para Brownmiller la ventaja física existente en las agresiones sexuales múltiples es incuestionable y niega cualquier posibilidad de combate igualitario, por lo que es el mejor ejemplo en el que opera la ideología masculina de dominación.

Sigue esta misma línea el trabajo llevado a cabo por Groth y Birnbaum (1978), en el que el poder es considerado un factor muy relevante dentro de la dinámica de la violación en grupo. Para estos autores, la violencia sexual puede ser una expresión de poder y rabia que trata de compensar los sentimientos de insuficiencia, frustración o humillación. Más acertadamente, afirman que la violación múltiple es un fenómeno multicausal, en el que intervienen dinámicas como la compenetración, el compañerismo o la cooperación. En el marco de esta teoría, se explica como algunos agresores utili- zan a la víctima como un mero instrumento para relacionarse con sus compañeros. La finalidad principal no es tanto satisfacer sus deseos sexuales como impresionar al resto de miembros del grupo, puesto que sienten que su rendimiento sexual está siendo eva- luado. Por primera vez se operativizan los dos “roles” presentes en este tipo de hechos, encontrando un gran respaldo teórico y empírico: (i) los “instigators” (instigadores, también llamados líderes), aquellos sujetos que toman la iniciativa de violar a la víctima, dirigiendo la acción; y (ii) los “followers” (seguidores), quienes se ven empujados por la decisión del líder, pudiendo participar materialmente en la acción sexual no consentida o contribuir con su mera presencia. Se sugiere que la motivación principal que lleva a los seguidores a participar en los hechos puede ser confirmar su masculinidad, lograr el reconocimiento (especialmente en el caso de bandas juveniles o grupos organizados, en los que el sentimiento de pertenencia y el status juegan un rol muy importante) y/o mantener su aceptación con respecto a sus compañeros.

A principios de la década de los 80, aumentan los estudios cuantitativos sobre estos delitos, en los que se analizan las distintas variables criminológicas y la posible corre- lación entre ellas. Wright y West (1981) realizaron un estudio comparativo entre las violaciones en grupo y las agresiones individuales, atendiendo a variables como la edad de los implicados, la raza, la existencia de psicopatologías, los antecedentes penales, el contexto situacional, o el consumo de sustancias.

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 9

Pág. 9

En 1986, Ehrhart y Sandler realizan la primera investigación centrada en ataques sexuales múltiples en el contexto de las fraternidades universitarias. En ella, ponen el foco no solo en las características de los hechos, sino en sus repercusiones en la víctima y en otros estudiantes, así como en las medidas que debe adoptar la institución uni- versitaria. Además, las autoras examinan la influencia de factores como el consumo de alcohol y drogas, y la pornografía en la aparición de estas conductas. Durante la obra se profundiza en el papel de las fraternidades en la vida social del campus, y en como éstas —tal y como explicaba Brownmiller— actúan creando lazos de lealtad por parte de los estudiantes, que obstaculizan el esclarecimiento de los hechos. Involucrarse directa o indirectamente en la violación es un comportamiento que se ve reforzado y fomentado por la atención positiva que recibe, y que se oculta por el pacto de silencio implícito a la relación de hermandad que les une (Williams y Sanday, 1991). Sanday (1992) sigue explorando la violencia sexual perpetrada en contextos universitarios, línea a la que se adscriben multitud de estudios durante la última década del siglo XX (Crosset, 1999; Schwartz, Martin D., y Walter DeKeseredy, 1997; Benson, Charlton, y Goodhart, 1992). Adquiere relevancia el rol que frecuentemente desempeña el con- sumo de alcohol: el hecho de que la mujer esté intoxicada y no pueda dar su consenti- miento es percibido por el grupo como algo normal, llegando a culpar a la víctima por haberse permitido llegar a ese estado (Frintner y Rubinson, 1993).

En Australia, la preocupación por las violaciones grupales se incentivó a principios del siglo XXI, con la apertura de un debate social y jurídico motivado por la amplia difu- sión mediática que alcanzaron numerosas violaciones grupales cometidas por jóvenes de procedencia libanesa. Warner (2004) retrata el acoso al que fue sometida la comunidad árabe-musulmana como consecuencia del nefasto tratamiento informativo de los casos, que mezclaba el análisis criminológico y jurídico con un debate político sobre el poten- cial peligro que suponían los solicitantes de asilo, todo ello exacerbado por el miedo al terrorismo derivado de los todavía recientes atentados del 11-S. El autor enfatiza en lo peligroso que es dar cabida a los relatos populistas que ignoran las explicaciones sociales

—como las circunstancias económicas, el desempleo o la alienación de los jóvenes— en pro de explicaciones más dramáticas y alarmistas como el conflicto racial.

Paralelamente, desde 1993 —como consecuencia del conflicto de Bosnia- Herzegovina— la academia comenzó a interesarse con mayor intensidad por las vio-

Pág. 10 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

laciones que se producen en contextos bélicos (Askin, 1997; Allen, 1996; Cuomo, 1996; Niarchos, 1995; Stiglmayer, 1993; Seifert, 1993), las cuales habitualmente implican ataques grupales o en masa. La mayoría de estas investigaciones se realizaron desde la óptica de las teorías socioculturales, hasta que Henry, Ward y Hirshberg (2004) desa- rrollan un modelo explicativo multifactorial, tomando como referencia la teoría de la confluencia proximal propuesta por White y Kowalski (1998). Según estos autores, las violaciones en guerra se producen por la interacción de las variables individuales (entre otras: rasgos de la personalidad, contexto de desarrollo, o preferencias sexuales tendentes a la agresividad), socioculturales (aceptación de la violencia interpersonal, ideología masculina de dominación, mitos sobre la violación) y situacionales (contexto subcultural, factores cognitivos, y la percepción distorsionada de la situación).

El modelo multifactorial

En lo que llevamos de siglo, se han realizado numerosas investigaciones empíricas que abordan el fenómeno de las agresiones sexuales múltiples, tanto a nivel internacional como nacional. Una gran parte de estos estudios se ha centrado en las características de los hechos, los autores y las víctimas (da Silva, Woodhams, y Harkins, 2014). Otras áreas de investigación en las que se están logrando grandes avances incluyen el tamaño de los grupos (Park y Kim, 2016; da Silva, Woodhams y Harkins, 2014), la identificación de líderes y seguidores (Porter, 2013; Woodhams, Cooke, Harkins, y da Silva, 2012; Routledge, Porter, y Alison, 2001), el desarrollo de escalas de predictibilidad (Alleyne, Gannon, Ó Ciardha, y Wood, 2014); la atribución de culpa (Adolfsson, Stromwall, y Landstrom, 2017), y las motivaciones de los perpetradores (da Silva, Woodhams, y Harkins, 2018). A pesar de la diversidad de enfoques analíticos empleados, el modelo que ha logrado explicar de manera más completa el fenómeno es el propuesto por Harkins y Dixon (2010, 2013), posteriormente revisado por Da Silva (2018), deno- minado teoría multifactorial de agresores sexuales en grupo (MPSO). Siguiendo los postulados de Henry, Ward y Hirshberg (2004), los autores exponen que la presencia de tres factores y la interacción entre ellos aumentan la probabilidad de que se pueda llevar a cabo una agresión sexual de naturaleza grupal:

Los factores individuales: se refieren a las características personales de los victi- marios, incluyendo sus cogniciones, intereses sexuales y otros rasgos de la personalidad.

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 11

Pág. 11

Como veremos más detalladamente en las siguientes páginas, los agresores en grupo suelen ser hombres jóvenes o adolescentes (Park y Kim, 2016; Da Silva, Woodhams, y Harkins, 2015; Morgan, Brittain, y Welch, 2012; Hauffe y Porter, 2009), es habitual que sean extranjeros (Bijleveld, Weerman, Looije, y Hendriks, 2007), no tengan ante- cedentes significativos (Bijleveld y Hendriks, 2003) y a menudo presentan distorsiones cognitivas sobre la sexualidad y las mujeres. Además, utilizan técnicas de neutralización para justificar sus acciones, como culpar a la víctima o minimizar el daño causado. La influencia del líder y las dinámicas del grupo también juegan un papel importante en estos factores individuales (Da Silva, Woodhams y Harkins, 2018).

Los factores socioculturales: abarcan el contexto social y cultural más amplio en el que se desarrollan estos delitos. Incluyen los mitos y creencias sobre la viola- ción, las actitudes patriarcales y la masculinidad, así como los estereotipos de género presentes en la sociedad (Jewkes, Sikweyiya, Dunkle y Morrell, 2015). Estos factores contribuyen a crear un ambiente que puede normalizar o justificar la violencia sexual (Da Silva, Woodhams y Harkins, 2018).

Los factores situacionales: se refieren a las circunstancias específicas que faci- litan la agresión. Pueden ser contextos que promueven la hostilidad, como las guerras o las bandas callejeras (Jewkes, Nduna, Jama-Shai, Chirwa y Dunkle, 2016), entornos hipermasculinizados como ciertas fraternidades universitarias (Foubert, Clark-Taylor y Wall, 2020) y equipos deportivos (Flood y Dyson, 2007), o situaciones que favore- cen la cohesión grupal como las cárceles y los centros de menores (Da Silva, Harkins y Woodhams, 2013).

Como señala De la Torre-Laso (2020), existen otros elementos que pueden influir significativamente en la comisión de agresiones sexuales en grupo. Entre estos factores, el consumo de alcohol y drogas destaca como uno de los más comunes, estando presen- te aproximadamente en la mitad de los sucesos, actuando como desinhibidor, disminu- yendo el sentido de responsabilidad y distorsionando la percepción del consentimiento sexual. De hecho, se ha observado que el consumo de alcohol es más frecuente en las agresiones cometidas por grupos que en las perpetradas de manera individual (Morgan, Brittain, y Welch, 2012; Hauffe y Porter, 2009), y su uso tiende a aumentar con el tamaño del grupo (Park y Kim, 2016). Otro factor importante es el consumo de por- nografía, el cual, especialmente cuando se combina con el alcohol, parece incrementar

Pág. 12 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

la predisposición a cometer este tipo de delitos. Estudios recientes sugieren que un mayor consumo de pornografía puede actuar como un factor mediador en la conducta agresiva sexual (Palermo, Dadgardoust, Arroyave, Vettor, y Harkins, 2019).

El presente estudio se propone abordar de manera comprehensiva y metódica la pro- blemática de las agresiones sexuales en grupo en el contexto español, estableciendo para ello un doble objetivo de investigación:

Realizar una revisión sistemática exhaustiva de la literatura científica existente sobre las agresiones sexuales en grupo en España. Esta revisión incorpora tanto ele- mentos cuantitativos como cualitativos, con el propósito de ofrecer una visión com- pleta del estado actual de la investigación en este campo. Se presta especial atención a los siguientes aspectos; a) Análisis crítico de los diseños de investigación empleados en los estudios seleccionados, evaluando su idoneidad y robustez metodológica; b) Examen detallado de las metodologías utilizadas, incluyendo técnicas de muestreo, recolección de datos y análisis estadísticos; c) Identificación y evaluación de las limi- taciones metodológicas y conceptuales presentes en los estudios analizados, con el fin de contextualizar adecuadamente los hallazgos y señalar áreas de mejora para futuras investigaciones.

Sintetizar y presentar, de manera estructurada y basada en la evidencia, las ca- racterísticas definitorias de las agresiones sexuales en grupo en España. Este objeti- vo busca proporcionar una descripción detallada y fundamentada empíricamente de este fenómeno delictivo, abarcando aspectos como: a) Perfil de los agresores y de las víctimas. b) Dinámicas grupales y modus operandi de los agresores; c) Contextos y factores situacionales asociados a estas agresiones; d) Consecuencias para las víctimas y respuesta del sistema de justicia penal.

La pregunta central que guía esta investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cuáles son las características distintivas y patrones predominantes de las agresiones se- xuales en grupo en España, según se desprende de la evidencia científica disponible?

![]()

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) Pág. 13

La presente revisión sistemática se ha llevado a cabo siguiendo las directrices estableci- das por el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses) en su versión actualizada en 2020, que constituye un estándar internacional ampliamente reconocido y adoptado en la comunidad científica para la realización y presentación de revisiones sistemáticas.

Criterios de elegibilidad

El marco temporal se estableció entre 2004 y 2024, abarcando dos décadas de inves- tigación en el campo de las agresiones sexuales múltiples en España. Se incluyeron publicaciones en inglés y castellano, priorizando artículos en revistas científicas e in- vestigaciones publicadas por instituciones oficiales como el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior.

La definición operativa de “agresión sexual” se alineó con la establecida por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, abarcando cualquier acto sexual no consentido, independientemente del medio comisivo emplea- do. Los estudios debían enfocarse en actos que involucraran a dos o más victimarios durante la fase ejecutiva del iter criminis. Se excluyeron estudios de caso único, revi- siones narrativas y aquellos centrados en modalidades muy restringidas de agresión sexual grupal.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda se llevó a cabo en las siguientes fuentes:

− Bases de datos académicas: Se realizaron búsquedas sistemáticas en Google Scholar, Scopus, Dialnet y ProQuest.

− Repositorios institucionales: Se consultaron las bases de datos del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior e Instituto de la Mujer.

Pág. 14 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

− Búsqueda manual: Se revisaron las listas de referencias de los artículos seleccio- nados para identificar estudios adicionales relevantes.

La estrategia de búsqueda se estructuró utilizando una combinación de términos MeSH y palabras clave en texto libre, adaptada a las especificidades de cada base de datos. La ecuación de búsqueda base fue: (“agresiones sexuales en grupo” OR “agresión sexual múltiple” OR “violación grupal”) AND (España OR Spain)) OR ((“Multiple perpetrator sexual assault” OR “gang rape” OR “group sexual assault” OR “multiple offender sexual assault”) AND (Spain OR Spanish).

Esta estrategia se refinó iterativamente para optimizar la sensibilidad y precisión de los resultados.

Selección de estudios

Tras la realización de las búsquedas sistemáticas en las bases de datos y fuentes adicio- nales, se llevó a cabo un proceso de selección de estudios. Este proceso se desarrolló en varias etapas para asegurar la inclusión de los estudios más relevantes y pertinentes para la investigación.

En la primera fase, se procedió a una revisión exhaustiva de los títulos y resúmenes (abstracts) de todos los documentos identificados en la búsqueda inicial. Esta revisión preliminar tuvo como objetivo determinar si los documentos cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos. Se prestó especial atención a aspectos como la población de estudio (agresores sexuales múltiples), el contexto geográfico (España), y el tipo de estudio (investigaciones empíricas). Como resultado de esta revisión ini- cial, se identificaron 15 estudios que potencialmente cumplían con los criterios de inclusión y merecían un análisis más detallado. Estos estudios pasaron a la siguiente fase de evaluación.

En la segunda fase, se realizó una revisión a texto completo de estos 15 estudios. Durante este proceso, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión más estrictos. Se ex- cluyeron aquellos estudios que: (i) no proporcionaban datos cuantitativos significativos

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 15

Pág. 15

sobre las agresiones sexuales múltiples; (ii) se centraban en una modalidad muy es- pecífica dentro del espectro más amplio de las agresiones sexuales en grupo, lo que limitaba su generalización o relevancia para el objetivo general de esta investigación.

Tras este proceso, se llegó a una muestra final de 12 estudios, que constituyen el corpus principal de esta revisión sistemática y proporcionan la base empírica para el análisis y síntesis de la evidencia disponible sobre agresiones sexuales múltiples en España (tabla 1).

Tabla 1. Listado de artículos seleccionados

Autores | Título | |

1 | Jiménez, Camplá y Seijo (2020) | Análisis de sentencias de delitos contra la libertad sexual con agresores múltiples |

2 | Cazorla (2021) | Aproximación al perfil criminológico de las agresiones sexuales en grupo: un análisis a partir de su casuística jurisprudencial |

3 | De la Torre-Laso, Rodríguez, Toro (2021) | Group sexual offending in Spain: an exploratory study |

4 | Durán, Dolofan, Martín, Santos y González- Álvarez (2021) | Agresiones sexuales con víctima desconocida. Comparación de agresiones cometidas en grupo y cometidas en solitario |

5 | Giménez-Salinas y Pérez (2022) | Multiple-perpetrator and solo-offender sexual assaults between strangers: Differences and predictive variables |

6 | Rodríguez (2023) | Agresiones sexuales múltiples en España. Un estudio a partir del crime scripting |

7 | López, Santos, Cendoya y Sánchez (2023) | Violencia sexual ejercida en grupo: análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España |

8 | Giménez-Salinas, Pérez, González, y Soto (2023) | Number of participants in multiple perpetrator sexual aggressions |

9 | De la Torre-Laso y Álamo (2023) | La inmigración y las agresiones sexuales en grupo a través de los medios de comunicación (Migration and group sexual assaults through the media) |

10 | Giménez-Salinas, Pérez, Ruiz, Pozuelo (2023) | Differences in Sociodemographic Characteristics and Treatment Refusal Between Lone and Multiple Perpetrator Rapists |

11 | Martínez, Giménez- Salinas, y Pérez (2024) | Las nuevas formas de violencia sexual contra las mujeres |

12 | González- Santamartina, Salvador, Tenías, y González (2024) | Factores de vulnerabilidad en víctimas de agresión Sexual múltiple |

Extracción de los datos

Para la extracción de datos, se desarrolló un formulario estructurado que capturaba 31 variables, distribuidas en cuatro categorías (tabla 2).

Pág. 16 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Tabla 2. Listado de las variables examinadas

A. Sobre la metodología: |

B. Sobre los victimarios |

C. Sobre las víctimas |

D. Sobre el suceso |

Autores: Nombres de los investigadores principales.

Año de los datos: Período temporal de los datos analizados.

Origen de los datos: Fuente de la información (ej. registros policiales, encuestas, expedientes judiciales).

Diseño: Tipo de estudio (ej. transversal, longitudinal, caso-control).

Técnicas de análisis de datos: Métodos estadísticos o cualitativos utilizados. Incluye estadísticas descriptivas, pruebas de hipótesis, análisis multivariados, etc.

Muestra: Tamaño y características de la población estudiada.

Objeto del estudio: Objetivos específicos de la investigación.

Sesgos: Evaluar el riesgo de sesgos de selección, información y medición.

Principales resultados: Hallazgos clave del estudio.

Sexo: Distribución por género de los agresores.

Edad: Rangos de edad o promedios de los agresores.

Nacionalidad: Origen nacional de los agresores.

Características psicológicas: Presencia de psicopatologías, o rasgos de la personalidad.

Exosistema: Otras cuestiones sociodemográficas como el status socioeconómico o el desempleo.

Antecedentes: Historial criminal previo.

Relación víctima-agresor: Tipo de vínculo entre agresores y víctimas.

Relación entre los agresores: Vínculos entre los miembros del grupo agresor.

Consumo de alcohol o drogas: Presencia de sustancias en los agresores.

Amplitud del grupo: Número de agresores involucrados en cada suceso.

Sexo: Distribución por género de las víctimas.

Edad: Rangos de edad o promedios de las víctimas.

Nacionalidad: Origen nacional de las víctimas.

Secuelas: Consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas.

Factores de vulnerabilidad: Características del sujeto pasivo que pueden aumentar el riego de victimización.

Momento: Temporalidad del evento (hora, día de la semana, mes).

Lugar: Ubicación geográfica y tipo de espacio donde ocurre la agresión.

Contexto situacional: Circunstancias que rodean el evento.

Actos no consentidos: Tipo de agresiones cometidas, medios comisivos empleados

Dinámica comisiva: Patrones de comportamiento durante la agresión

Aspectos procesales: Información sobre el proceso judicial.

Aspectos penales: incluye la calificación penal de los hechos (tipo aplicado, iter criminis, circunstancias modificativas de la responsabilidad) y las consecuencias jurídicas (penas, medidas de seguridad, responsabilidad civil).

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 17

Pág. 17

Para cada desenlace, se buscaron todos los datos compatibles, incluyendo diferen- tes escalas de medida. Cuando había múltiples medidas para un mismo desenlace, se priorizaron las más comúnmente reportadas para facilitar la comparabilidad entre es- tudios. En casos de información ausente o incierta, se asumió que los datos no estaban disponibles o no eran aplicables al estudio en cuestión.

Dada la naturaleza predominantemente descriptiva de los estudios incluidos en esta revisión, las medidas del efecto se centraron en estadísticas descriptivas y medi- das de frecuencia. Para las variables categóricas, se han registrado las proporciones y porcentajes. En aquellos casos donde los estudios originales proporcionaron medidas de efecto para asociaciones específicas (por ejemplo, entre la amplitud del grupo y la edad de los victimarios), estas se extrajeron y reportaron tal como se presentaron en los estudios originales.

La extracción y sistematización de datos se llevó a cabo mediante un proceso es- tructurado, utilizando Microsoft Excel como herramienta principal para la gestión y organización de la información. Se diseñó una matriz de datos comprehensiva en Excel, específicamente adaptada para capturar los elementos relevantes de cada estudio. Se es- tructuró en múltiples hojas de cálculo, cada una dedicada a aspectos específicos de los es- tudios, tales como características metodológicas, los perfiles criminológicos de agresores y víctimas, y las características de las agresiones. Las columnas se definieron para reflejar cada variable de interés, mientras que las filas representaban los estudios individuales.

La heterogeneidad en las medidas y definiciones entre estudios no permitió realizar un meta-análisis formal. En su lugar, se realizó una síntesis narrativa estructurada, comple- mentada con tablas y figuras para presentar los resultados de manera clara y coherente.

Aspectos bibliográficos

La investigación académica sobre las agresiones sexuales grupales ha experimentado un notable avance en tiempos recientes. A pesar de que nuestro marco temporal inicial

Pág. 18 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

abarcaba las últimas dos décadas, es necesario destacar que no se identificaron estudios empíricos anteriores a 2020. Este hecho puede atribuirse, en gran medida, al impacto de casos de alto perfil mediático, como el conocido caso de “La Manada”, que dirigieron la atención pública y académica hacia esta problemática.

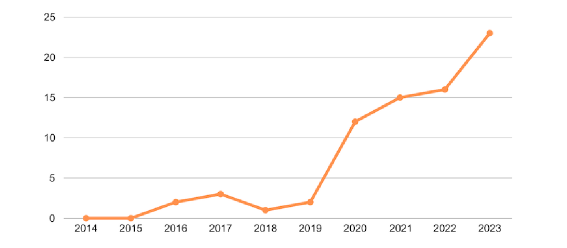

La evolución temporal del uso de la expresión “agresiones sexuales en grupo” en la investigación española durante la última década muestra un patrón ilustrativo (gráfico 1). Antes de 2014, las menciones a esta modalidad delictiva eran escasas en la literatura científica nacional. En los años siguientes, aunque el término comenzó a aparecer con mayor frecuencia, la mayoría de estas referencias eran tangenciales, sin que las agre- siones sexuales en grupo constituyeran el foco principal de los estudios.

La publicación de una revisión de la evidencia internacional realizada por De la Torre-Laso en 2020 sentó las bases para las posteriores investigaciones empíricas. Poco después, surgieron dos estudios pioneros que abordaron directamente el fenómeno en el contexto español: la investigación de Jiménez, Camplá y Seijo (2020), seguida por el trabajo de Cazorla (2021). Ambos estudios representan las primeras contribuciones empíricas sustanciales en este campo en nuestro país, marcando el inicio de una línea de investigación más focalizada sobre esta materia.

Gráfico 1. Evolución histórica del número de estudios que mencionan el fenómeno de las agresiones sexuales en España (2014-2023)

Fuente: elaboración propia a través de datos extraídos de Scopus y Google Scholar

![]()

Aspectos metodológicos

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) Pág. 19

Para evaluar la robustez metodológica de los estudios incluidos en esta revisión, se ha implementado un proceso de evaluación basado en las recomendaciones del método PRISMA. Se ha prestado especial atención a tres tipos de sesgo:

Sesgo de selección: Este sesgo se refiere a la manera en que se seleccionaron los casos o participantes para cada estudio. Se evalúa si la muestra es representativa de la población objetivo o si existen factores que puedan haber influido en la selección, dis- torsionando potencialmente los resultados. También se examina la calidad y fiabilidad de las fuentes de datos utilizadas.

Sesgo de información: Se valora positivamente si el documento cuenta con algún tipo de evaluación externa (preferiblemente revisión por pares), y si existen posibles errores u omisiones en la recolección de datos que puedan afectar la validez de los hallazgos.

Sesgo de medición: Este sesgo se relaciona con la precisión y consistencia en la definición y medición de las variables clave del estudio. Se evalúa si los hechos es- tudiados están claramente definidos y si las herramientas de medición empleadas son apropiadas y consistentes.

La evaluación de estos sesgos se llevará a cabo mediante un análisis detallado de la metodología descrita en cada estudio. Para cada tipo de sesgo, se asignará una califi- cación de bajo, medio o alto riesgo (o niveles intermedios) basada en los siguientes criterios predefinidos:

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación de los sesgos metodológicos

SESGO/RIESGO | BAJO | MEDIO | ALTO |

SELECCIÓN |

Muestra amplia y representativa

Criterios de inclusión/exclusión claramente especificados y justificados

Origen de los datos apropiado (ej. sentencias judiciales condenatorias, expedientes policiales o informes penitenciarios)

Muestra moderadamente representativa

Algunos criterios de inclusión/exclusión que pueden limitar la generalización

Origen de los datos con algunas limitaciones

Muestra escasa o no representativa

Criterios de inclusión/ exclusión muy restrictivos

Origen de los datos problemático (ej. noticias de prensa)

Pág. 20 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

INFORMACIÓN | |||

MEDICIÓN | · Consistencia en la medición de | · Alguna inconsistencia en | · Inconsistencia |

variables | la medición de variables | significativa en la | |

· Uso de métodos estadísticos | · Uso parcial de métodos | medición de variables | |

apropiados | estadísticos apropiados | · Uso de métodos | |

· Definiciones claras de las variables | · Definiciones de variables | estadísticos inapropiados | |

o ausencia de análisis | |||

algo ambiguas | estadístico | ||

· Definiciones de variables | |||

poco claras o ausentes |

Revisión por pares

Presentación completa de todos los resultados relevantes

Metodología claramente explicada

Sin revisión por pares, pero con otro tipo de revisión externa

Presentación de la mayoría de los resultados relevantes

Metodología parcialmente explicada

Sin revisión externa

Presentación selectiva de resultados

Metodología poco clara o no explicada

Esta evaluación ha considerado aspectos como el diseño del estudio, los métodos de recolección de datos, las definiciones operativas utilizadas y la consistencia en la aplicación de los procedimientos metodológicos.

Finalmente, se asignó una evaluación global de la calidad metodológica a cada estu- dio, que sintetiza las valoraciones de los tres tipos de sesgo (tabla 3). Esta evaluación global permite una apreciación integral de la fortaleza metodológica de cada investi- gación, facilitando la interpretación de los resultados en el contexto de su rigor cien- tífico, y proporcionando una base sólida para ponderar los hallazgos en la síntesis de la evidencia.

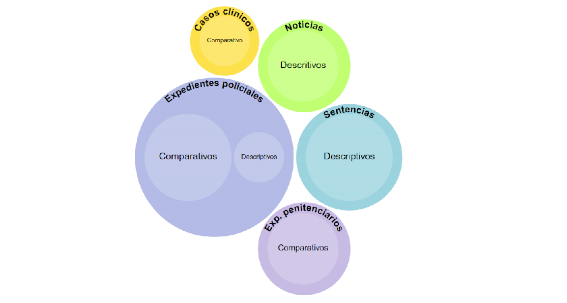

Observamos que las muestras de los estudios son muy heterogéneas, utilizando di- versas fuentes de datos, y diferentes criterios de inclusión. Se pueden distinguir cinco categorías principales: estudios basados en sentencias condenatorias, investigaciones basadas en expedientes policiales o denuncias, estudios que utilizan expedientes pe- nitenciarios, análisis basados en noticias periodísticas, e investigaciones sobre casos clínicos.

En segundo lugar, se diferencian los estudios según su enfoque analítico, distin- guiendo entre investigaciones descriptivas, centradas exclusivamente en la caracteri- zación de las agresiones sexuales plurisubjetivas, y estudios de naturaleza comparativa, que evalúan las diferencias entre las agresiones sexuales grupales y aquellas perpetradas por agresores solitarios (gráfico 2).

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 21

Pág. 21

Gráfico 2. Configuración metodológica de los estudios examinados

La tabla 4 detalla los aspectos metodológicos de cada estudio analizado, incluyendo una valoración del posible riesgo de sesgos en sus resultados.

Se observa que la mayoría de las investigaciones analizadas tienen una calidad meto- dológica aceptable. No obstante, se han identificado tres investigaciones que presen- tan problemas significativos, relativos a la falta de claridad en las técnicas de análisis empleadas, inconsistencias en la presentación de los resultados, y en algunos casos, la ausencia de pruebas estadísticas para respaldar las correlaciones sugeridas. Por ejemplo, el estudio de Rodríguez Mesa (2023) muestra deficiencias en la presentación de datos estadísticos y carece de análisis estadísticos completos para respaldar sus afirmaciones. De manera similar, las investigaciones de Durán et al. (2021) y López Ossorio et al. (2023) presentan algunas correlaciones de manera descriptiva, sin el apoyo de pruebas estadísticas que validen su significancia. En consecuencia, las evidencias extraídas de estos estudios se han valorado con especial cautela, y solamente se han incorporado a la síntesis aquellos datos descriptivos que se exponen de manera precisa.

Pág. 22

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Tabla 4. Evaluación de los sesgos metodológicos

Autores | Metodología | Sesgo de selección | Sesgo de información | Sesgo de medición | Evaluación | |

1 | Jiménez, Camplá y Seijo (2020) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Para comprobar la correlación de las distintas variables con el fallo de la sentencia se han realizado pruebas de chi-cuadrado de Pearson. Muestra: Sentencias (N=54) Origen de los datos: Bases de datos de jurisprudencia Año de los datos: 2000-2019 | Debilidades: La muestra es escasa, teniendo en cuenta el amplio marco temporal (19 años). Además, no se especifica si la selección ha sido aleatoria o sigue algún criterio. Se restringe a agresiones sin violencia o intimidación (excluyendo los antiguos abusos), y a los ataques perpetrados por hombres contra mujeres. Fortalezas: El origen de los datos (sentencias judiciales condenatorias) es idóneo, ya que proporciona hechos probados judicialmente, lo que ofrece un alto grado de certeza sobre los eventos descritos. Esto reduce significativamente el riesgo de incluir falsos positivos. RIESGO MEDIO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | MEDIO-BAJO |

2 | Cazorla (2021) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva Muestra: Sentencias (N=159) Origen de los datos: Bases de datos de jurisprudencia Año de los datos: 2005-2020 | Debilidades: Se restringe a agresiones sin violencia o intimidación (excluyendo los antiguos abusos). Fortalezas: La muestra es amplia y representativa. El origen de los datos (sentencias judiciales condenatorias) es idóneo, ya que proporciona hechos probados judicialmente, lo que ofrece un alto grado de certeza sobre los eventos descritos. Esto reduce significativamente el riesgo de incluir falsos positivos. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: No cuenta con revisión por pares, ni con otro tipo de revisión externa. Fortalezas: Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO MEDIO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | MEDIO-BAJO |

3 | De la Torre- Laso, Rodríguez, Toro (2021) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial Muestra: Hechos reportados a través de noticias (N=111) Origen de los datos: Medios de comunicación Año de los datos: 2014-2018 | Debilidades: Las limitaciones del estudio se encuentra en el origen de los datos, ya que la información extraída de noticias periodísticas a veces es insuficiente para determinar las características de los hechos. Los medios pueden enfatizar ciertos aspectos de los casos y omitir otros, lo que podría llevar a una representación sesgada del acontecimiento. Fortalezas: La muestra es amplia. Además, el estudio reconoce explícitamente que la información de los medios de comunicación puede ser insuficiente para determinar todas las características de los hechos. RIESGO MEDIO-ALTO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | MEDIO-BAJO |

![]()

4 | Durán, Dolofan, Martín, Santos y González- Álvarez (2021) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial. No se especifican los métodos utilizados. Muestra: Hechos denunciados (N=347), tanto agresiones sexuales en grupo (n=36) como en solitario (n=311). Origen de los datos: Expedientes policiales Año de los datos: 2010 | Debilidades: La muestra es amplia, aunque el grupo de agresiones grupales es escaso (solo 31 casos). Se restringe a ataques cometidos por sujetos adultos desconocidos por la víctima. Eso supone una limitación relevante, especialmente teniendo en cuenta que la evidencia científica internacional sostiene que los sujetos implicados suelen estar en la etapa de la adolescencia o juventud. Fortalezas: Los expedientes policiales pueden incluir casos que posteriormente resultan en absoluciones o son archivados. No obstante, contienen una gran cantidad de información detallada sobre los incidentes, incluyendo descripciones del modus operandi, características de los agresores y las víctimas, y circunstancias del presunto ataque. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: Sin revisión por pares. Fortaleza: Se presentan los resultados relevantes, aunque algunos de ellos no de forma precisa. RIESGO MEDIO | Debilidades: Aunque se mencionan correlaciones y comparaciones entre variables algunas de estas se presentan de manera descriptiva, sin el apoyo de pruebas estadísticas que validen la significancia de estas correlaciones. Fortalezas: Se aprecia consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO MEDIO-ALTO | MEDIO |

5 | Giménez- Salinas Framis y Pérez Ramírez (2022) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial. Para comparar entre grupos se utilizó la prueba t de Student para variables continuas y la prueba chi-cuadrado de Pearson para las variables dicotómicas. Aquellas variables en las que se identificaron diferencias significativas se incorporaron a un modelo de regresión logística. Muestra: Hechos denunciados (N=342) Origen de los datos: Expedientes policiales Año de los datos: 2010 | Debilidades: Aunque la muestra es amplia, se restringe a ataques cometidos por hombres adultos desconocidos por la víctima (mayor de 13 años). Eso supone una limitación relevante, especialmente teniendo en cuenta que la evidencia científica internacional sostiene sugiere que los sujetos implicados suelen estar en la etapa de la adolescencia o juventud. Fortalezas: Los expedientes policiales pueden incluir casos que posteriormente resultan en absoluciones o son archivados. No obstante, siguen ofreciendo ciertas ventajas: contienen una gran cantidad de información detallada sobre los incidentes reportados, incluyendo descripciones del modus operandi, características de los supuestos agresores y las víctimas, y circunstancias del presunto ataque. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos RIESGO BAJO | BAJO |

6 | Rodríguez Mesa (2023) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva Muestra: Sentencias (N=49) Origen de los datos: Bases de datos de jurisprudencia. Año de los datos: 2007-2021 | Debilidades: La muestra utilizada en este estudio presenta una limitación significativa en cuanto a su tamaño, particularmente cuando se considera el extenso marco temporal abarcado. Además, no se especifica si la selección ha sido aleatoria o se ha seguido algún criterio. Se restringe a aquellas que implican violencia o intimidación. Se menciona como criterio de inclusión que la víctima supere la edad de consentimiento sexual vigente en el momento de los hechos. Fortalezas: El origen de los datos (sentencias judiciales condenatorias) es idóneo, ya que proporciona hechos probados judicialmente, lo que ofrece un alto grado de certeza sobre los eventos descritos. Esto reduce significativamente el riesgo de incluir falsos positivos. RIESGO MEDIO | Debilidades: La falta de revisión por pares, la ausencia de análisis estadísticos completos, y la potencial interpretación selectiva de los datos para ajustarse al marco teórico elegido son factores que contribuyen a este riesgo. Fortalezas: La autora es transparente al reconocer algunas de las limitaciones que presenta el estudio. RIESGO MEDIO-ALTO | Debilidades: La falta de rigor estadístico en la presentación y análisis de los datos aumenta significativamente el riesgo de sesgo. La ausencia de pruebas estadísticas para respaldar las correlaciones sugeridas compromete la validez de estas afirmaciones. La falta de medidas estadísticas descriptivas consistentes hace difícil evaluar la significancia de los hallazgos. Fortalezas: El uso del método de Crime scripting proporciona una estructura sistemática para el análisis. RIESGO MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO |

![]()

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Pág. 23

Autores | Metodología | Sesgo de selección | Sesgo de información | Sesgo de medición Evaluación | |

7 | López Ossorio, et al (2023) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva Muestra: Hechos denunciados (N= 491) Origen de los datos: Expedientes policiales Año de los datos: 2013- 2017 | Debilidades: La muestra es amplia, pero se excluyen las agresiones sexuales que no implican ni violencia ni acceso carnal. Fortalezas: Los expedientes policiales pueden incluir casos que posteriormente resultan en absoluciones o son archivados. No obstante, siguen ofreciendo ciertas ventajas: contienen una gran cantidad de información detallada sobre los incidentes reportados, incluyendo descripciones del modus operandi, características de los supuestos agresores y las víctimas, y circunstancias del ataque. RIESGO BAJO | Debilidades: Sin revisión por pares. Fortalezas: Se presentan todos los resultados relevantes, aunque algunos de ellos no de forma precisa. RIESGO MEDIO | Debilidades: El estudio presenta deficiencias en su análisis y presentación de datos estadísticos. Se observan inconsistencias en varias de las estadísticas expuestas, sin que se ofrezca una explicación para estas discrepancias. Esta falta de claridad genera dudas sobre la precisión y fiabilidad de los resultados. Los autores proponen asociaciones entre diferentes variables sin proporcionar el respaldo estadístico necesario para validar estas afirmaciones. Fortalezas: En general hay consistencia en la medición de variables, utilizando los MEDIO métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos RIESGO MEDIO-ALTO |

8 | Giménez- Salinas, Pérez, González, Soto (2023) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial Muestra: Hechos denunciados (N=342) Origen de los datos: Expedientes policiales Año de los datos: 2010 | Debilidades: Aunque la muestra es amplia, se restringe a ataques cometidos por hombres adultos desconocidos por la víctima (mayor de 13 años). Eso supone una limitación relevante, especialmente teniendo en cuenta que la evidencia científica internacional sostiene sugiere que los sujetos implicados suelen estar en la etapa de la adolescencia o juventud. Fortalezas: Los expedientes policiales pueden incluir casos que posteriormente resultan en absoluciones o son archivados. No obstante, siguen ofreciendo ciertas ventajas: contienen una gran cantidad de información detallada sobre los incidentes reportados, incluyendo descripciones del modus operandi, características de los supuestos agresores y las víctimas, y circunstancias del presunto ataque. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos RIESGO BAJO BAJO |

9 | De la Torre-Laso y Álamo (2023) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial. Para comprobar la correlación de las variables se han realizado pruebas de chi-cuadrado de Pearson. Muestra: Hechos reportados a través de noticias (N=183) Origen de los datos: Medios de comunicación Año de los datos: 2014- 2019 | Debilidades: Las limitaciones del estudio se encuentra el origen de los datos, ya que la información extraída de noticias periodísticas a veces es insuficiente para determinar las características de los hechos. Los medios pueden enfatizar ciertos aspectos de los casos y omitir otros, lo que podría llevar a una representación sesgada del acontecimiento. Fortalezas: La muestra es amplia. Además, el estudio reconoce explícitamente que la información de los medios de comunicación puede ser insuficiente para determinar todas las características de los hechos. RIESGO MEDIO-ALTO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO MEDIO-BAJO |

![]()

Pág. 24

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

10 | Giménez- Salinas, Pérez, Ruiz, Pozuelo (2023) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial. Se utiliza la prueba t de Student para variables continuas o de intervalo y la prueba de chi-cuadrado de Pearson (o prueba exacta de Fisher) para datos categóricos. | Debilidades: La muestra es amplia, pero se restringe a delitos cometidos contra víctimas mayores de 13 años y victimarios adultos desconocidos para la víctima. Fortalezas: Los expedientes penitenciarios proporcionan información sólida sobre hechos probados, los agresores, evaluaciones psicológicas, y comportamiento durante el cumplimiento de la pena. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | BAJO |

Muestra: Expedientes de internos cumpliendo una pena privativa de libertad por la comisión de una agresión sexual (N=172) | ||||||

Origen de los datos: Expedientes penitenciarios | ||||||

Año de los datos: 2023 | ||||||

11 | Martínez, Giménez- Salinas, Pérez (2024) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial Muestra: Internos cumpliendo una pena privativa de libertad por la comisión de una agresión sexual (N=233) Origen de los datos: Información autoadministrada y expedientes penitenciarios | Debilidades: Desequilibrio significativo entre el tamaño de los grupos comparados (18 agresores en grupo vs 215 agresores individuales), lo que podría afectar la validez de las comparaciones estadísticas. Es cuestionable si estos 18 casos pueden representar adecuadamente la diversidad de agresores sexuales grupales. El uso de información autoadministrada puede introducir sesgos de auto-reporte, aunque esto se mitiga en parte por el uso complementario de expedientes penitenciarios. Fortalezas: Los expedientes penitenciarios proporcionan información sólida sobre hechos probados, los agresores, evaluaciones psicológicas, y comportamiento durante el cumplimiento de la pena. | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Cuenta con revisión por pares. Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | MEDIO-BAJO |

Año de los datos: 2023 | RIESGO ALTO | |||||

12 | González, Salvador, Tenías, y González- Fernández (2024) | Diseño: Cuantitativo Análisis de datos: Estadística descriptiva e inferencial Muestra: Informes médicos (N=202) Origen de los datos: Evaluaciones forenses realizadas a víctimas de agresión sexual en La Rioja (España) | Debilidades: Desequilibrio entre el tamaño de los grupos comparados (24 víctimas de agresión grupal vs 178 víctimas de ataques individuales), lo que podría afectar la validez de las comparaciones estadísticas. Se restringe a víctimas mayores de 12 años. Acotado geográficamente a La Rioja. Fortalezas: Los informes médicos pueden proporcionar evidencias objetivas sobre la materia estudiada, especialmente en relación a las características de las víctimas. RIESGO ALTO | Debilidades: No cuenta con revisión por pares. Fortalezas: Se presentan todos los resultados relevantes, explicando adecuadamente la metodología empleada para el tratamiento de los datos. RIESGO MEDIO-BAJO | Debilidades: No se hallan. Fortalezas: Hay consistencia en la medición de variables, utilizando los métodos estadísticos apropiados para el tipo de datos. RIESGO BAJO | MEDIO-BAJO |

Año de los datos: 2009- 2020 |

![]()

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Pág. 25

Pág. 26 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Por otra parte, es importante destacar la investigación de Martínez Ventura, Giménez-Salinas Framis y Pérez Ramírez (2024), único documento en España que apli- ca instrumentos de evaluación psicológica a agresores sexuales grupales, ofreciendo una gran cantidad de información psicológica y sociodemográfica. A pesar de utilizar una metodología sólida, debemos resaltar la escasa representatividad de su muestra, al exa- minar solo a 18 agresores grupales frente a 215 agresores individuales. Esta limitación compromete significativamente la generalización de sus resultados, aunque no invalida la importancia de sus hallazgos como punto de partida para futuras investigaciones.

Por último, los estudios que toman como referencia noticias periodísticas, como los de De la Torre-Laso, Rodríguez y Toro (2022) y De la Torre-Laso y Álamo Gómez (2023), deben también interpretarse con precaución. La información disponible sobre estos eventos está condicionada a su noticiabilidad, lo que puede llevar a una represen- tación sesgada del delito. Además, las noticias pueden carecer de detalles suficientes para una comprensión completa de los casos. Sin embargo, la claridad metodológica y el rigor y transparencia en el tratamiento de los datos en estos estudios han suplido parcialmente estas carencias, por lo que se les ha otorgado una evaluación global posi- tiva, aunque con las reservas mencionadas.

Perfil del victimario

A continuación, se presenta una síntesis comprehensiva de la evidencia disponible sobre el perfil de los agresores sexuales grupales en España (figura 1). Esta información se basa en los hallazgos de los estudios incluidos en esta revisión sistemática, cada uno identificado mediante el número asignado previamente (tabla 1). Es importante inter- pretar estos datos considerando las limitaciones metodológicas y las diferencias en las fuentes de información de cada estudio, como se ha discutido anteriormente

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 27

Pág. 27

Figura 1. Características de los victimarios

Pág. 28 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

Perfil de la víctima

La síntesis del perfil victimológico se presenta en la figura 2, utilizando el mismo sis- tema de identificación numérica empleado para el perfil de los agresores. Es necesario considerar el concepto de “vulnerabilidad situacional”, que va más allá de las caracterís- ticas demográficas o personales de las víctimas, enfocándose en cómo ciertos contextos o situaciones pueden aumentar temporalmente el riesgo de victimización.

Destaca la ausencia de encuestas de victimización específicas para este tipo de delitos. Esta carencia limita significativamente nuestra comprensión del fenómeno. Implementar una encuesta de victimización específica y continuada sobre violencia sexual en España, incluyendo todas sus formas y manifestaciones, permitiría una esti- mación más precisa de la prevalencia real, una mejor comprensión de las circunstancias de estas agresiones, y la identificación de barreras para la denuncia.

Figura 2. Características de la víctima

![]()

Características de las agresiones

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) Pág. 29

Los estudios coinciden en que la mayoría de las agresiones sexuales múltiples ocurren durante la noche, con porcentajes que varían entre el 59,41% y el 79,6% de los casos. Estas discrepancias pueden deberse a que la franja horaria establecida no es exactamente la misma en todas las investigaciones, lo cual dificulta la comparabilidad. Sin embargo, aquellos documentos que registran franjas más específicas indican que la mayor inci- dencia se presenta en la madrugada (00.00-08.00). También hay unanimidad al afirmar que tienden a ocurrir más frecuentemente durante los meses de verano, sucediendo más habitualmente durante los fines de semana (viernes, sábado y domingo) en com- paración con otros días de la semana, siendo esta una diferencia significativa respecto a los solitarios (estudio 4). Esto sugiere una posible correlación con el aumento del consumo de alcohol y la mayor interacción social en estos días.

Solo un estudio se pronuncia sobre la ubicación geográfica del evento (estudio 2), in- dicando que las CCAA que más casos han enjuiciado han sido, en primer lugar, Madrid (21.721%), seguida de Cataluña (18.443%) y Andalucía (10.656%), suponiendo estas tres el 50.820% del total de sentencias.

En cuanto a la localización de los delitos, los estudios muestran una distribución diversa. La mayoría indica que se producen más en exteriores, como parques, des- campados o la vía pública (estudios 2, 4, 5, 6, 8), pero algunos autores (1, 3, 7 y 12) afirman mayor prevalencia de escenarios interiores como domicilios, hoteles o locales. La investigación 10 encuentra diferencias estadísticamente significativas que indican que los agresores grupales delinquen más en espacios públicos y abiertos y menos en interiores en comparación con los agresores solitarios; además, las agresiones grupales ocurrían con mayor frecuencia cerca de un bar o lugar de ocio, datos que concuerdan con la hipótesis de que los ataques plurisubjetivos están más relacionados con contex- tos de interacción social.

Respecto a los actos sexuales no consentidos desplegados sobre la víctima, las in- vestigaciones comparativas han concluido que existe una mayor tendencia a consumar el delito, y a que los comportamientos sexuales sean de mayor entidad (estudios 5, 10, y 11). La penetración es el acto no consentido más reportado (en algunos estudios

Pág. 30 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

como el 11 y el 6 superando el 90% de los casos) siendo la vía vaginal la más frecuen- te, seguida de la bucal y la anal (estudios 2, 3, 6, y 7). También se ha encontrado que los ataques grupales suelen implicar varios tipos de penetración, en contraste con los individuales (estudio 10).

En el estudio 1, el 16,7% de los casos se registraron acciones vejatorias adicionales, como torturas, que no eran necesarias para cometer el delito principal. Estas acciones se clasifican como violencia expresiva. Los estudios 1 y 6 registraron la conducta de grabar o tomar imágenes de los hechos (con una prevalencia de 8,4% y 11,1% respectivamen- te). El uso de armas se recopiló en los documentos 1, 2, 3, 8 y 10, con porcentajes muy diversos (entre el 5,41% y 36,5%). Además, en el estudio 1 se observa que el 27,8% los agresores robaron el teléfono móvil de la víctima para impedir que pidiera ayuda.

En relación a la dinámica comisiva, dos de las investigaciones (3 y 6) identifican que el engaño es el método de aproximación prevalente, en el que el acercamiento se produce en el contexto de una relación de confianza, entendiendo por tal que existe una interacción mutua entre la víctima y al menos uno de los agresores (estudio 6), siendo menos habitual el ataque sorpresivo. En contra, otros documentos (1 y 10) afirman que el método de aproximación más habitual es el violento o intimidatorio. El documento 5 encuentra diferencias significativas en esta variable: las agresiones grupales se inician con similares niveles de violencia, pero se produce más intimidación y engaño y menos abuso de autoridad o confianza. Además, el estudio 1 especifica que en el 42,6% de las agresiones sexuales múltiples hubo planificación y acuerdo previo entre los agresores, frente a un 57,4% que fueron cometidas de forma espontánea o circunstancial.

Respecto a los métodos de control, el violento es el más habitual (1, 5, 7, 8, y 10). El estudio 8, de naturaleza comparativa, encuentra que los grupos más numerosos, compuestos por tres o más individuos, tienden a utilizar estrategias de control más violentas, haciéndolo en casi todos los casos. Los dúos, por su parte, también mues- tran una alta propensión a la violencia. En contraste, los agresores solitarios, aunque también violentos, utilizan estas estrategias con menos frecuencia.

El estudio 11 encuentra que las agresiones sexuales grupales e individuales muestran diferencias significativas en la duración del ataque. Los que actúan en grupo rara vez

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250) ![]() Pág. 31

Pág. 31

cometen agresiones prolongadas en el tiempo, haciéndolo solo en el 13,3% de los casos, mientras que casi la mitad de los agresores sexuales que actúan solos, específicamente el 48,6%, llevan a cabo agresiones que se extienden durante un período más largo.

Solamente los estudios 1 y 10 se pronuncian sobre la dinámica grupal, y no lo ha- cen de manera exhaustiva. El primero revela que el 82,9% de los sujetos participaron activamente en los delitos, realizando acciones sexuales sin el consentimiento de la víctima. De este grupo, el 6,3% asumieron además funciones de liderazgo, como tomar la iniciativa, planificar el delito o inducir al resto del grupo a cometer el acto delictivo; un 7% desempeñaron funciones auxiliares pero esenciales, como vigilancia o control de la víctima, facilitando así la consumación del delito; y por último el 10,2% restante fueron absueltos. El estudio 10 advierte que la presencia de un líder es más frecuente en los grupos más grandes (identifican un líder en el 64,3% de los casos, mientras que en los dúos esta figura aparece solo en el 28,9% de las ocasiones).

Tampoco son muchas las investigaciones que hacen alusión a aspectos jurídicos. El estudio 2 señala que solo se logra un enjuiciamiento pleno de todos los partícipes en un 47,79% de los casos, lo que indica problemas significativos en la persecución de estos delitos. Entre los motivos de ausencia en el juicio se destacan: partícipes no identifica- dos, menores encausados en otro procedimiento, rebeldía, previamente condenados, y fallecidos. A pesar de que sería conveniente, las otras investigaciones que trabajan sobre sentencias no hacen mención a este aspecto.

Respecto a los aspectos específicamente penales, los estudios muestran altas tasas de condena (entre un 65,16% y un 85,2%). El estudio 2 señala variaciones regionales significativas en las tasas de absolución, que merecen ser examinadas con mayor pro- fundidad en futuras investigaciones.

Resulta complicado extraer conclusiones sobre los tipos penales aplicados, debido a limitaciones en los datos disponibles. La mayoría de las investigaciones no propor- cionan información específica sobre la calificación jurídica de los hechos. Además, muchos estudios han acotado su muestra previamente, enfocándose solo en ataques con violencia o intimidación, o excluyendo ciertas modalidades de atentados contra la libertad sexual (por ejemplo, el estudio 7 solo incluye aquellos hechos antes calificados

Pág. 32 ![]() BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Artículo 1/2025 (n.º 250)