* moleroj1997@gmail.com

PORCELANA DE LA CHINA EN SEVILLA Y NUEVA ESPAÑA EN TIEMPOS DE FELIPE III (1598-1610):

CONSUMO GLOBAL EN CLAVE COMPARATIVA

Jesús Molero García

Universidad de Sevilla

Resumen

El siguiente trabajo persigue analizar cuál fue el papel que jugó la porcelana oriental dentro del consumo material y su flujo comercial por la Monarquía Hispánica gracias al estudio de fuentes notariales. Esto será posible gracias a la comparación de dos focos socioeconómicos de la Monarquía Hispánica: Sevilla y ciudad de México. Se busca conocer quienes fueron sus poseedores, así como el uso y el precio que tuvieron estas porcelanas.

Palabras clave: porcelana, China, galeón de Manila, consumo material, vida cotidiana

Enviado: 13/07/2023 Aceptado: 11/01/2024

ISSN: 0212-5099

E-ISSN: 2695-7809

DOI: https://doi.org/10.24310/baetica43202317221

CHINESE PORCELAIN IN SEVILLE AND NEW SPAIN

DURING PHILIP III REIGN (1598-1610):

COMPARATIVE GLOBAL CONSUMPTION

Jesús Molero García*

Universidad de Sevilla

ABSTRACT

This paper aims to analize what was the paper of oriental porcelain in material consumption and trade of the oriental objets. It can be posible thanks to studying notarial sources, comparing two socieconomic centers of the Hispanic Monarchy: Seville and Mexico’s City. It seeks recognize which were the porcelain’s owners, use and price.

Key words: porcelain, China, Manilla’s galleon, material consumption, daily life

Send: 13/07/2023 Accepted: 11/01/2024

* moleroj1997@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Tras la clausura de las rutas tradicionales que conectaban Occidente y Oriente a mediados del siglo XV, producto de la toma de Constantinopla por los otomanos (1453), fue necesario buscar rutas alternativas para el abastecimiento de ciertos productos, principalmente especias, pero también textiles que venían del Lejano Oriente. Con este objetivo, primero portugueses y un poco más tarde castellanos iniciaron la búsqueda de caminos alternativos que conectaran estos dos espacios. Los portugueses bordearon la costa occidental africana, llegando al Cabo de Buena Esperanza en 1488, siguiendo el camino por el Océano Índico hasta llegar a la India diez años más tarde1.

Los castellanos, primero con la llegada a territorios americanos a través de los viajes colombinos, y más tarde con la conexión de estas nuevas tierras a las asiáticas gracias al establecimiento de la ruta del Galeón de Manila, favorecieron el flujo de estos productos orientales, a los que se sumaron aquellos que apenas habían tomado protagonismo anteriormente en Occidente, como fue la porcelana, la laca, o los marfiles.

Estos aumentaron en cuanto a su producción y consumo, tanto en Europa, como en los nuevos territorios indianos, donde además de la facilidad que daba la conexión establecida con Manila, había que sumar la demanda de estos productos por la aristocracia novohispana, que de alguna manera supo conectar esta necesidad con un pasado anterior prehispánico2.

La circulación de estos productos orientales fue de vital importancia y objeto de discusiones a ambos lados del Atlántico, aunque se centraron en los textiles, especialmente los elaborados en seda. Por poner algunos ejemplos, el virrey de Panamá, Francisco Valverde de Mercado, pone de manifiesto su descontento de que la ciudad de Portobelo pierda importancia, además de la necesidad de establecer ciertas prohibiciones para que se controlase y regulase el comercio entre ambos virreinatos3.

La primera de estas prohibiciones llegó en el año 1593, a las que se sumarán otras a lo largo del siglo XVII. Aun así, el problema no se solucionará, porque haya limitaciones de cargas en los barcos que iban hacia Lima, lo cierto es que los productos de origen asiático siguieron llegando a través del comercio ilícito, muchas veces a través de la ciudad de Buenos Aires4. Otro de los puntos de vista en torno a esta problemática del comercio intervirreinal, así como su posible proyección hacia la Península Ibérica fue la del Horacio Levanto, que pone de manifiesto el principal motivo por el que estos productos tuvieron tanto éxito: el precio más barato que el resto, sobre todo a lo que a los textiles se refiere5. Todo ello será objeto de la preocupación institucional por un problema que, como ya se podrá ver más adelante a lo largo del presente trabajo, parece que no tuvo mucho efecto a principios del siglo XVII.

Una vez visto el contexto, este trabajo es fruto del análisis de una serie de expedientes de bienes de difuntos, procedentes del Archivo General de Indias, en los que nos detendremos más adelante, así como dotes, inventarios de bienes e inventarios post mortem procedentes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en su sección de Protocolos Notariales.

Debido a la imposibilidad de consultar protocolos novohispanos, nuestra alternativa es el estudio de los expedientes de bienes de difuntos. Esto supone que hay un número finito, mucho menor que en los casos sevillanos, que se han podido revisar para el análisis expuesto a lo largo del trabajo. En los expedientes de bienes de difuntos se pueden establecer comparaciones entre los objetos que se encuentran en los inventarios post mortem y en las almonedas de un mismo individuo. Fruto de esta comparación, muchas veces, se puede ver que no siempre aparecían los mismos objetos en ambas tipologías documentales de una misma persona, lo cual hace más interesante su estudio6.

En el caso de la documentación recogida en los Protocolos Notariales sevillanos, hace falta señalar que se ha tomado una muestra de estos, que para este caso comprende los años 1600, 1602, 1606 y 16107, con el objetivo de comprender si existió cierta evolución en la posesión de estos productos.

En los casos sevillanos, la comparación de dotes e inventarios, aunque se intenta asemejar a los casos novohispanos, lo cierto es que además de ser mayor documentación revisada y analizada, las dotes e inventarios pertenecen a momentos y personas diferentes. Las dotes respondían al inicio de una nueva vida, de la construcción de una familia, por lo que esto puede indicar que aparezcan ciertos bienes con mayor normalidad, como vajilla, textiles para la casa o ciertos vestidos para la novia. Los inventarios post mortem indicaban todo lo contrario, el final de una vida, ya cuando una persona ha fallecido y es el albacea testamentario quien realiza inventario de estos bienes que, acto seguido serán puestos en venta en pública almoneda en la plaza pública del pueblo o ciudad a la que perteneciese el susodicho. Esto igualmente se veía reflejado en los objetos que podían aparecer en la documentación, así como en que pudieran estar más usados que los que se puedan encontrar en las dotes.

La bibliografía en torno a la circulación de bienes por el Pacífico y el Atlántico en el Galeón de Manila es muy diversa y numerosa8. Hemos hecho hincapié en aquellos trabajos que han tratado la loza china, poblana, talaverana o sevillana desde diferentes perspectivas: arqueología, historia del arte y antropología, que se irán nombrando a lo largo del trabajo. Además, Francisco J. Sanz de la Higuera ha sido un modelo por su trabajo sobre el menaje en el Burgos del Setecientos a través de fuentes notariales (inventarios post mortem, apoyándose en la información que le brinda el Catastro Ensenada), con el objetivo de ver el perfil social del poseedor de este menaje y cómo cambia según el estatus de cada uno de los grupos existentes en la ciudad9. También por cuestiones metodológicas, esta vez relacionadas al trabajo de las dotes y su clasificación de las esposas dependiendo de su nivel socioeconómico, son muy útiles los trabajos realizados por Máximo García Fernández10 y Álvaro Jesús Núñez Gutiérrez, que se apoya en el trabajo previo de Barbara Rosillo11.

La historia comparada ha sido muy útil para los nuevos estudios de la historia global, aportando nuevos puntos de vista sobre cuestiones ya tratadas anteriormente. Un ejemplo de ello ha sido la monografía de Bartolomé Yun Casalilla, quien aporta un nuevo punto de vista sobre la importancia que tuvieron los imperios ibéricos a lo largo de la temprana modernidad12.

Siguiendo esta línea, en el siguiente trabajo pretendemos conocer cuál fue el consumo de las porcelanas orientales comparando su existencia en Sevilla y Nueva España, principalmente Ciudad de México, por su papel redistribuidor y su importancia económica dentro del virreinato. Primero a través de su materialidad, que hace que se diferencie en un principio de otras cerámicas existentes, así como la circulación que tuvo para llegar tanto a América como Europa. También entender qué piezas fueron las más recurrentes. Asimismo, sería interesante comprender cual fue el nivel socioeconómico de sus poseedores, además del costo que tuvieron estas porcelanas. Por último, ver el proceso de mímesis que existió entre la porcelana oriental con la cerámica local.

2. LA PORCELANA: COMPOSICIÓN Y TIPOLOGÍA

En el Tesoro Lexicográfico de Sebastián de Covarrubiras (1611), ya se recoge una definición de porcelana como:

Porcelana: un barro transparente de que se hacen diferencias de vasos con muchas labores. Traese de la China y dize, que su materia, de la qual se hazen, dura en sazonarse y disponerse por gran tiempo. En Italia ay cierto barro, o betún, que se llama puscelana, porque se halla en Puçol, y algunos corrompido el vocablo le llaman porcelana13.

Se puede observar que se hace referencia a su materialidad, además de su procedencia y el por qué se ha nombrado así. Y es que estas porcelanas se conocen ya desde los viajes de Marco Polo, que había observado ese material y lo había comparado con otro conocido para él, que en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias nos dice que era barro o betún. Sin embargo, Alfonso Pleguezuelo indica que fueron comparadas con conchas marinas traslúcidas que los venecianos denominaban porcelle14. Y es que tanto venecianos, florentinos o genoveses tuvieron interés por estas piezas desde finales del siglo XV y principios del XVI. Lorenzo de Medici registró un total de 51 porcelanas y, más tarde, Ferdinando de Medici, ya a finales del siglo XVI, presenta hasta 500 piezas de porcelana en uno de sus inventarios (1590)15.

Con la llegada de mongoles de la dinastía Yuan (1271-1368) se introdujo el policromismo, especialmente el blanco y azul tan característico de las piezas que luego proliferarían durante los siglos siguientes. Esto se debe a que a las porcelanas blancas que ya existían, los mongoles introdujeron el «azul mahometano», producto del óxido del cobalto, que venía de Persia, con la que se dibujaron motivos arabescos. Todo ello incrementó su comercialización con los pueblos turco-mongoles del resto de Asia, y más tarde con la dinastía Ming aumentó su producción16. Concretamente, el periodo de reinado del emperador Wan Li (1573-1620) es el de mayor esplendor y proliferación del comercio de estas porcelanas, que además coincide con la cronología escogida para la elaboración de este trabajo17.

La porcelana tradicionalmente era fabricada en la ciudad de Jingdezhen (provincia de Jiangxi), y seguirá ocupando un papel principal en la producción de estas piezas durante toda la Edad Moderna, aunque con la llegada al trono imperial de Wan Li, así como el inicio de relaciones comerciales con los españoles y portugueses, la ciudad de Zhangzhou (provincia de Fujian) tomará especial protagonismo, surgiendo como alternativa para la compra de las mercancías que compusieron estas lozas orientales. Es cierto que en cuanto a técnica, son muy similares, siendo algunas veces los motivos decorativos empleados la gran diferencia, aunque otras tampoco. El surgimiento de otro centro productor, al final, respondió a la alta demanda que empezó a surgir en la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo en los años 70, como consecuencia del contacto que los chinos empiezan a tener con portugueses y españoles a través del galeón de Manila18. Además, hay que tener en cuenta que durante los siglos modernos se asistió a un incremento de su producción, debido a que seguía siendo necesario cubrir la demanda interna, principalmente de la aristocracia y corte imperial19.

Es necesario diferenciar entre dos tipos de porcelanas: swatow y kraak. Las porcelanas Swatow estuvieron destinadas a mercado del sudeste asiático fundamentalmente, aunque llegaron también al mercado hispano. Estas porcelanas eran más duras y gruesas que las kraak. Las porcelanas Kraak o kraque (término con el que las denominan los holandeses, relacionado con el nombre de los barcos portugueses de las que empezaron a incautarlas, las carracas), tenían como finalidad llegar a los mercados europeos. Estas, al contrario que las primeras, son más finas, con una aplicación menor de esmalte, lo que las hace susceptibles de romperse y fracturarse con mayor facilidad20.

Lo cierto es que, por todo ello, la influencia de China se acentuó en estos años iniciales del Seiscientos, como bien se puede atestiguar por la muestra que se ha analizado y que mostraremos a continuación, no sin antes realizar un repaso por las posibles rutas que siguieron estas piezas hasta llegar al lugar donde serían utilizadas.

3. FLUJO Y LLEGADA DE LA PORCELANA A NUEVA ESPAÑA Y SEVILLA

Ya desde la dinastía Song (960-1279) las porcelanas empiezan a circular, primero a lugares más cercanos del propio imperio, sobre todo a Oriente Medio, concretamente la zona de la actual Irán, donde se conservan rastros de estas porcelanas, y que hará que desde muy pronto estas porcelanas empezasen a imitarse para conseguir un material lo más parecido al que fabricaban los chinos21.

Ya con los primeros contactos portugueses, las porcelanas circularon por la Carreira da India, abasteciendo desde principios del siglo XVI a parte de Europa. En estos momentos, es un grupo muy selecto de consumidores, los que pueden poseer estos bienes, como atestigua Stacey Piersson para Inglaterra, donde llegaron a modo de regalo en los círculos aristocráticos ingleses desde mitad del siglo XVI22. Aun así, el tráfico de éstas será menor que en otras zonas como Castilla y Portugal, al menos hasta la segunda mitad del siglo XVII.

La ruta más común que siguieron los barcos para la llegada de estas piezas de porcelana a las Indias, en primer lugar, fue el de la ruta del galeón de Manila, como ya se ha venido indicando. Aun así, y como demuestra Etsuko Miyata a través del análisis de restos de porcelana que se han conservado en Acapulco, es muy probable que existieran contactos, mucho menores, entre China y las Indias, antes del establecimiento del galeón, a través de los comerciantes portugueses establecidos en Macao23. Una vez fabricadas, estas porcelanas se embalaban e iban camino a Manila primero, donde eran compradas por comerciantes novohispanos, que la solían llevar al puerto de Acapulco. Hay que tener en cuenta que el envío de estas porcelanas no fue exclusivo a la urbe del archipiélago filipino, sino que muchas veces tuvo como destino el Sudeste asiático, donde las porcelanas de tipo swatow circulaban con mayor frecuencia, o bien otros lugares intermedios en la ruta del Galeón, siendo un ejemplo de ello la ciudad de Nagasaki24, o la Isla de Taiwán25.

Esta circulación a través del Pacífico primero, y luego por el Atlántico, fue mayor en el momento en el que China estuvo sumida en una crisis financiera, siendo suplida esta deficiencia de plata con gran parte de la que se extraía en las minas del Nuevo Mundo, principalmente las de Potosí. La circulación de plata se desvió, generando discusiones en las cortes de la Monarquía Hispánica para controlar esta situación. Este asunto ha sido muy bien estudiado, suponiendo una de las primeras cuestiones por las que se puede hablar de historia global, gracias a historiadores como Dennys O.Flynn y Arturo Giraldez26.

Los barcos que transportaron productos orientales muchas veces terminaban hundiéndose debido a diversos motivos, sobre todo relacionado con contratiempos con la climatología. La mayoría de los bienes que iban en estos barcos se perdieron, aunque la loza ha sido uno de los productos susceptibles a que se mantengan hasta nuestros días hundidos en el mar. Es por ello que se han realizado diversos estudios gracias a la arqueología subacuática, con motivo de rescatar estas piezas localizadas en naos que llevan siglos a la deriva en el fondo marino. Tal es el caso de los pecios que se han estudiado en los últimos años a ambas orillas del Océano Atlántico, así como a lo largo de las orillas americanas del Pacífico27.

Cuando los barcos llegaban a Acapulco, se realizaba una feria que solía durar un mes oficialmente, aunque normalmente en menos tiempo todas las mercancías se vendían, muchas porque estaban compradas antes de que llegasen a puerto por los comerciantes novohispanos. En estos días, la ciudad de Acapulco, que durante el resto del año parecía más un pueblo pesquero, aumentaba considerablemente su población, algo similar a lo que ocurría anteriormente con la ciudad de Portobelo28. Tras la llegada de los productos a Nueva España, estos eran redistribuidos por las vías de comercio interior, previo paso por Ciudad de México, que los redistribuía a lo largo del territorio virreinal29.

Una vez las porcelanas llegaban a Sevilla, iniciaban un nuevo camino de reexportación hacia el resto de la península u otras zonas del territorio europeo. Los castellanos y portugueses no fueron los únicos que empezaron a mostrar interés por este tipo de bienes. Ya se ha mencionado el caso de los Medici, pero no fueron los únicos. De hecho, el contexto del Renacimiento y el interés que existió en Italia por estos productos hizo que se exportase y extendiese el gusto por estos objetos. Un ejemplo muy relacionado precisamente con el de los Medici es el del elector de Sajonia, que quiso estar a la moda italiana, y se inspiró en la posesión de estas piezas de loza como uno de los patrones a seguir30.

Holandeses e ingleses ya desde inicios del Seiscientos, pero sobre todo a mitad de la centuria, serán quienes tomen el relevo en el papel principal de exportación de estas porcelanas a Europa. Españoles y portugueses mantuvieron un papel importante, aunque menor en comparación con el siglo anterior31.

4. LA PORCELANA CHINA EN NUEVA ESPAÑA

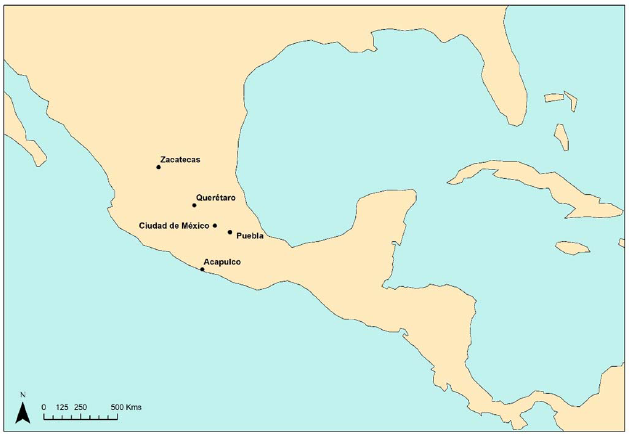

Imagen 1. Mapa con las ciudades novohispanas más representativas para la circulación de porcelanas

Ciudad de México, para los años dentro del contexto tratado, quizá sea de las ciudades más importantes del mundo, uniéndose en ella, gracias a los mercaderes novohispanos, mercancías procedentes de las cuatro partes del mundo conocido, siendo también centro de reexportación de ciertas mercancías, entre ellas las orientales, hacia la Península Ibérica. Puebla, por otra parte, aunque era también una ciudad importante, estaba demasiado cerca de la capital como para tener su propia independencia. Otras dos ciudades que fueron centros comerciales independientes fueron Zacatecas y Querétaro. Zacatecas funcionó como centro redistribuidor y receptor de mercaderías hasta mediados del siglo XVII, cuando su importancia como centro minero decae. El caso de Querétaro fue distinto, ya que estuvo dedicado más al comercio local y funcionó como ciudad de paso obligado durante el siglo XVI y XVII. Aun así, a mediados del Seiscientos parece obtener cierta importancia, debido a la red que había establecido a lo largo de todo el virreinato. Lo cierto es que, aun así, la importancia de México prevalecía sobre el resto32.

Han sido revisados 54 expedientes de bienes de difuntos, de los cuales 16 tienen bienes asiáticos, y 6 porcelanas. Estos son los expedientes de Alonso de Riego, natural de Gijón, difunto en Ciudad de México; Pedro de Rojas, natural de Cangas del Tineo (Asturias), que fue oidor en la Audiencia de Manila, y luego alcalde del crimen de Ciudad de México, donde falleció; Alonso de Escobar, natural de Sevilla, difunto en Ciudad de México; Domingo Álvarez, difunto en México; Lorenzo Ruiz, natural de Guadalajara, difunto en México; María de Morales, natural del Puerto de Santa María, difunta en Ciudad de México33.

Si se hace recuento de las piezas de loza que encontramos en la documentación, en los inventarios encontramos un total de 122 piezas de porcelana, mientras que en las almonedas suman 94.

Es interesante que los más numerosos en los inventarios son los 48 platos34 y 46 platillos35 de China que aparecen, que suman 94 (un 77,68 % del total). Los platillos pertenecieron al oidor de la audiencia de Manila en primer lugar y más tarde alcalde del crimen de Ciudad de México, Pedro de Rojas. En este mismo expediente, pero en su almoneda, aparecen 43 porcelanas de China, sin especificar qué tipo de pieza son concretamente. Todo apunta, por la similitud en cuanto a número y por pertenecer a la misma persona, que esas porcelanas que se nombran como tales en la almoneda, sean en realidad los platillos que se habían mencionado en el inventario en un principio.

Por lo demás, podemos encontrar variedad de objetos hechos con porcelana, desde un almirez36, escudillas37, limetas38, platos, tazas39, pozuelos40, un toncillo, y diversas salserillas41, todas ellas con diversos usos, como veremos más adelante. Lo que sí se puede adelantar es que fueron piezas que, si fueron utilizadas para lo cual fueron fabricadas, para el servicio de comida o bebida, así como para la cocina, lo cierto es que la variedad es muy amplia. Pocas piezas destinadas al uso de la bebida podemos encontrar en la documentación analizada, lo cual puede responder a la preferencia de otros objetos como las jícaras o los tecomates.

La documentación es muy limitada en cuanto a la descripción de estos objetos, pero algunas veces nos aporta cómo eran estas porcelanas, el color que pudieron tener, el tamaño, así como su calidad. Tal es el caso de «una limeta y una taza de China finas azules, se remataron en Pedro de Ochoa, en veinte y un reales», que aparece en la almoneda de Claudio de Portonaris42, haciendo referencia al azul cobalto que se mencionaba anteriormente. Además, gracias a la apreciación del escribano que describe estas dos piezas como «finas», se podrían clasificar como esas porcelanas kraak que se mencionaban al inicio del trabajo.

Hasta ahora todos los productos analizados son de porcelana, pero en esta muestra encontramos un caso excepcional de estos productos que componen menaje de cocina y de mesa, y que están hechos de otro material. Este es el caso de «una tacita de bexuco dorada de China y un coquillo pequeños se remató en Martín Corone, en seis tomines»43. Bejuco, siguiendo la definición aportada por el Diccionario de la Academia de Autoridades (1726) se define de la siguiente manera: «Especie de junco mui delgado y flexible, cuya picadura es venenosa»44. Lo cierto es que este coco que aparece junto con la taza de bejuco pudo ser uno de estos cocos chocolateros venidos de Asia de los que Paulina Machuca hace mención, que se generalizaron para su uso en el consumo del chocolate45, aunque no se puede afirmar esto con seguridad.

Las almonedas nos pueden aportar el número de objetos que poseía el particular puestos a la venta, y quiénes fueron los compradores en esta subasta pública. Si centramos nuestra atención en las piezas de porcelana estudiadas, no se puede decir mucho al respecto, sólo la relación de nombres de quienes compraron y qué compraron, que se ha recogido en la siguiente tabla (Tabla 1). Sólo en el caso de Juan Rodríguez de Figueroa, que aparece en la almoneda del licenciado Pedro de Rojas, se conoce su ocupación, alguacil de la corte.

Tabla 1. Relación de compradores y precios de las porcelanas que aparecen en las almonedas novohispanas

|

Objeto |

Propietario |

Comprador |

Precio |

|

8 platos de China (algunos quebrados) y 1 escudilla de China |

Alonso del Riego (Archivo General de Indias,CONTRATACIÓN,247A, N.1,R.11) |

Francisco de Torres |

16 reales |

|

22 porcelanas de China |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Juan Rodríguez de Figueroa, alguacil mayor de esta corte |

528 reales |

|

10 salserillas de China |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Fernando de Onate |

30 reales |

|

12 porcelanas chicas de China |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Juan Rodríguez de Figueroa, alguacil mayor de esta corte |

168 reales |

|

8 porcelanas chiquitas de China |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Juan Rodríguez de Figuera, alguacil mayor de esta corte |

64 reales |

|

1 porcelana grande |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Juan Rodríguez de Figueroa, alguacil mayor de esta corte |

32 reales |

|

4 salserillas chicas de China |

Pedro de Rojas (AGI,CONTRATACIÓN,259B,R.3) |

Alejandro de Caval |

8 reales |

|

Una limeta y una taza azules finas de China |

Claudio de Portonaris (AGI,CONTRATACIÓN,503B,N.13) |

Pedro de Ochoa |

168 reales |

|

Una limeta y una escudilla de China |

Claudio de Portonaris (AGI,CONTRATACIÓN,503B,N.13) |

Antonio de Benavides |

17 reales |

|

13 platos pequeños, 2 porcelanas (una grande y otra pequeña) y 2 escudillas de China |

Lorenzo Ruiz (AGI,CONTRATACIÓN,937,N.2) |

Juan de Salazar |

60 reales |

|

1 tacita pequeña de bejuco de China y un coco |

Lorenzo Ruiz (AGI,CONTRATACIÓN,937,N.2) |

Martín Corone |

6 reales |

|

6 platos de China viejos |

María de Morales (AGI,CONTRATACIÓN,298,N.1,R.5) |

Pedro García |

12 reales |

Las almonedas, como se puede apreciar en la tabla, también nos dan el precio que obtenían estos productos en la puja pública. Es necesario subrayar la posibilidad de que estos bienes asiáticos aparezcan muchas veces junto a otros productos que no lo eran, o inclusos con otros tipos de bienes, como textiles, dificultando en muchos casos cuál era el precio de estos productos. Los precios que se aportan generalmente son el resultado de la venta de lotes de productos, entre los que pueden venir estas porcelanas. Este es el caso de los 13 platos pequeños de China, 2 porcelanas y dos escudillas también de China de Lorenzo Ruiz, que compró Juan de Salazar en 7 pesos y 4 tomines (60 reales)46.

Finalmente, estableciendo comparaciones entre las lozas orientales existentes, se puede tomar como ejemplo la almoneda de Pedro de Rojas, debido a su diversidad en relación con su ajuar doméstico de loza China. Para tomar dos casos que pudiesen ser más similares en forma y tamaño, se han elegido las 12 porcelanas chicas de China que compra Juan Rodríguez de Figueroa en 21 pesos (5.712 maravedís), así como las 8 porcelanas chiquitas de China que compró el susodicho en 8 pesos (2.176 maravedís). Si realizamos la división pertinente, podemos observar que, en el primer caso, la pieza costó 1,75 pesos (476 maravedís), mientras que en el segundo la pieza cuesta 1 peso (272 maravedís). La variación en el precio pudo responder a términos que no aparecen reflejados en la documentación, probablemente la calidad material de estas porcelanas, o bien los adornos que poseyeron.

5. LA PORCELANA CHINA EN SEVILLA

Lo cierto es que Sevilla, ya desde mediados del siglo XVI recibe bienes de origen asiático, gracias a la fuerte conexión que existió entre el puerto hispalense y el lisboeta y que tiene bien documentado Juan Gil en su libro La India y el Lejano Oriente en la Sevilla del Siglo de Oro47. La unión de las dos monarquías a partir 1580, sumada al comienzo de la llegada de productos a través de la ruta del Galeón de Manila, tuvo como consecuencia el aumento significativo de la llegada de mercancías de origen asiático. Tal fue el aumento que la monarquía plantea, presionada por cierto miedo a que esto afecte a la producción castellana, poner ciertos límites a la llegada de estos productos48.

Los datos mostrados a continuación provienen de dotes e inventarios de bienes e inventarios post mortem de los Protocolos Notariales de Sevilla pertenecientes a los oficios I, III y XIV del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, realizando una cata previa y revisando los años 1600, 1602, 1606 y 1610. Se han encontrado un total de 286 dotes matrimoniales con inventario, apareciendo en 25 de ellas bienes de origen asiático, entre las que se cuentan 9 objetos de porcelana. En el caso de los inventarios, 75 ha sido el total de los documentos registrados, y 15 los que tenían bienes asiáticos, siendo concretamente 5 los que poseían porcelana.

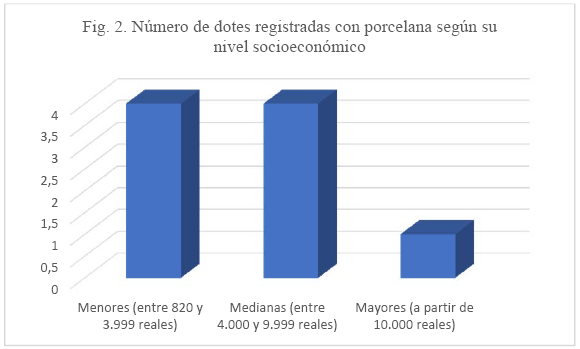

En relación con el nivel socioeconómico de las esposas dotadas (Fig.2), en primer lugar es importante señalar que se ha optado por aplicar un criterio particular, teniendo en cuenta otros criterios de clasificación, como lo son los realizados por Máximo García Fernández (1999), o el de Álvaro Jesús Núñez Gutiérrez (2018), ya mencionados en la introducción. Ambos autores toman la aportación del monto de la dote como dato ilustrativo para analizar cuál pudo ser el nivel socioeconómico de las familias que se iban a formar fruto del matrimonio. Debido a que ambos atienden a un contexto temporal más tardío al aquí tratado, ha sido necesario realizar ciertos reajustes, como se puede observar. Las dotes se han dividido entre: dotes menores (entre 820 reales y 3.999 reales), medianas (entre 4.000 y 9.999 reales) y mayores (a partir de 10.000 reales).

Observando los resultados, tanto dotes menores como medianas comprenden la cantidad de casos registrados, 4 en total. Las mayores, pese a que se pensaba que iban a ser las más numerosas, ocurre todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que los grupos de clasificación son muy amplios, y que comprenden niveles socio profesionales de los familiares muy distintos en un mismo grupo.

Así, si vemos el tramo que se ha determinado como dotes medianas, no es igual la dote de Isabel de Mendoza, cuyo monto asciende a 4.121 reales (140.114 maravedís)49, que el de Isabel de Sotomayor, que hace un total de 6.213 reales (211.239 maravedís)50. En la primera dote, además, si atendemos a quiénes son los otorgantes de esta, la propia novia, Isabel de Mendoza, mientras que en el caso de Isabel de Sotomayor los otorgantes son el padre de la esposa, Antonio de Sotomayor, de quien no conocemos su ocupación, y Martín Infante, maestro mayor del Alcázar Real. Que la posición de los otorgantes sea diferente es lo que hace que la cantidad aportada en el monto de la dote también sea más elevada.

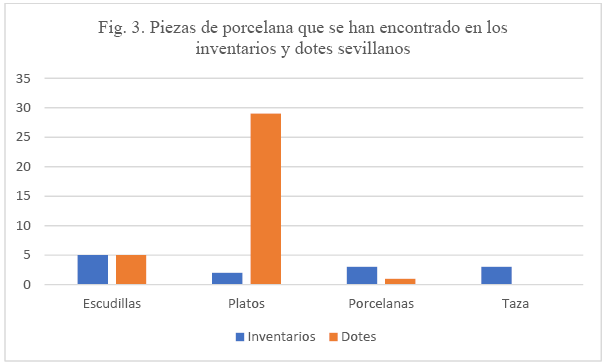

Siguiendo un esquema similar al realizado en el caso novohispano, si se estudia el número y qué tipo de piezas de porcelanas aparecen en dotes e inventarios sevillanos (Fig.3), podemos observar que hacen un total de 35 lozas de la China en las dotes, y 13 en los inventarios. No se tienen en cuenta aquellos casos en los que no se ha podido contabilizar, por ser poco concreta su descripción en el inventario. Un ejemplo puede ser el del inventario de bienes de Gaspar de Herrera, que va a casar por segunda vez con Andrea de San Francisco, donde se indica que posee «una tinaja para agua, dos lebrillos pequeños para el servicio de casa y vidros y platos de la China, e borcelanas e losa de servicio de casa, todo vale setenta reales»51. El principal problema de cuantificar estas lozas dentro de la documentación es que existe una cantidad considerable de ellas que se entremezcla con la cerámica talaverana, por lo que es difícil saber cuántas porcelanas orientales existieron exactamente.

Teniendo en cuenta esto, si se observan las piezas que se han podido identificar con segura procedencia oriental, se observa que la mayor parte son los 29 platos de porcelana que se encuentran en las dotes sevillanas. Luego, las más numerosas son las escudillas, que curiosamente aparecen la misma cantidad en las dotes y en los inventarios. Por último, es interesante subrayar la aparición de 3 tazas en los inventarios, piezas menos comunes, y que se encuentran poco en los documentos novohispanos. Este dato, como ya se indicaba en el apartado anterior, pudo tener relación con que los sevillanos se vieron atraídos por objetos como tazas, mientras que los novohispanos prefirieron los productos locales.

Debido a la variación de los precios, si se toma como ejemplo las escudillas que nos aparecen en las dotes, los tres casos que conocemos que se pueda calcular su precio, tienen un precio distinto: en la dote de Isabel de Mendoza se indica que el precio de una escudilla de China son 2 ducados (22 reales); en cambio, en la dote de Brígida Ortiz, tres escudillas tienen el valor de 3 ducados (1 ducado cada escudilla, es decir, 11 reales); por último, en la dote de Inés Ramírez la escudilla cuesta 8 reales.

Además de tener precios distintos, la variación entre ellos, sobre todo entre el primero y los dos siguientes, es significativa. Como se indicó para el precio de las porcelanas en Nueva España, este hecho pudo deberse sobre todo a la calidad de la porcelana, así como las decoraciones que éstas pudieron tener, aunque en estos casos se desconoce si eran más o menos viejas, así como si pudo existir diferencias de tamaño, que era algo que sí se pudo observar en los otros casos. Esto es extrapolable a los platos que, aunque parecen tener un precio menor, hay mucha diferencia en los precios de unos y otros.

Si este precio se compara con el obtenido en la documentación novohispana, se puede ver que la variación entre ellos no fue para nada un dato diferenciador entre ambas partes de la monarquía. En ambos casos, las piezas de porcelana oscilan entre los 8 y los 22 reales, lo cual puede contrastar con la idea inicial de que pudiesen ser tener un precio más asequible en un sitio que en otro52.

Aun así, es necesario señalar que esta última cuestión de los precios hay que tratarla con cautela, tanto en el caso novohispano como en el sevillano. Los precios que se han expuesto son precios nominales, siendo una primera aproximación, que deberá de desarrollarse más en un futuro.

6. MIMETIZACIÓN CON LAS MANUFACUTURAS LOCALES: LOS CASOS DE LA CERÁMICA DE TALAVERA DE LA REINA Y DE LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES

El flujo de individuos y mercancías a través del Pacífico y Atlántico por los galeones, no hizo más que influir en la construcción cultural de aquellos lugares a los que éstos llegaron. A través del estudio de la cultura material se puede observar esta evolución, y cómo el mestizaje no sólo participó de lo humano sino también de lo material53.

La mayólica de Puebla de los Ángeles y la cerámica de Talavera de la Reina son dos buenos ejemplos de cómo la influencia de esta porcelana oriental afectó a la cultura de Castilla y Nueva España. No fueron los únicos ejemplos existentes de porcelanas que toman como modelo la oriental y elaboran cerámicas parecidas, al principio de peor calidad, aunque simulando los motivos orientales, y que con el paso del tiempo se fue perfeccionando. Centros como Venecia y Génova, o los de Lisboa, que desde la segunda mitad del siglo XVI ya crean sus propias cerámicas con motivos orientales54. Tal es el caso de la dote de Isabel de Sotomayor, doncella, que se casó con Gerónimo de Sepúlveda, calafate (1601). Entre los bienes que se llevan al matrimonio, se encuentra lo siguiente: «una borcelana de Venecia grande de pie y quatro platos de la China e doce platos de talavera en quatro ducados»55.

La cerámica de Talavera de la Reina hunde sus raíces con la tradición musulmana. Ya el reino de Granada importaba algunas cerámicas de Oriente, pero no será hasta la creación de las vías portuguesa y castellana para llegar a Asia, que el impacto de esta porcelana en la cerámica autóctona fue notorio. Es cierto que la imitación de la Talavera no fue tan cuidada como lo fue en los casos de Venecia o Lisboa, ya que era manufacturada con el método de tradición mudéjar56.

Esta diversa decoración se hizo notar en la vajilla, aunque no en el azulejo. La serie de «helechos» y «mariposa» de esta cerámica de Talavera con la que se hicieron platos, escudillas o toncillos, entre otras diversas piezas de menaje, son los dos ejemplos de estos motivos con inspiración oriental. Concretamente, de la serie de helechos se piensa que su fuente de imitación fueron aquellas porcelanas chinas de periodo de Wan Li mencionadas al inicio del trabajo. Además, también se conoce que esta influencia fue posible por el estrecho contacto que existió entre el centro alfarero de Talavera y la ciudad de Lisboa, gracias al cual llegaron estas porcelanas. También llegarían las porcelanas indo-portuguesas, es decir, aquellas que se imitaron en Lisboa de influencia oriental. Esta vía de contacto se reforzó con la unión de las coronas de Castilla y Portugal a partir de 158057.

Para el trabajo que nos atañe es interesante conocer que la mayoría de los casos en los que aparece cerámica de Talavera, lo hace junto a la de China, muchas veces sin conocer siquiera cuál es el número de una y otra. Esto ayuda a pensar que esta Talavera posiblemente fuera de una de estas series mencionadas que se manufacturaban en azul sobre blanco o azul sobre celeste.

Además, es importante tener en cuenta que esta cerámica que aparece en la documentación pudo ser fabricada en Sevilla, y que se confunda con la que fue propiamente de Talavera. Gracias a los estudios realizados por Alfonso Pleguezuelo, se conoce mejor esta cuestión, y se puede afirmar que existió una imitación de esta cerámica talaverana en Sevilla. Lo prueba haciendo un estudio histórico a través de la documentación, los vestigios de la arqueología y las colecciones que existen en Museos en torno a esta temática58.

Es cierto que, como ya se ha indicado, ya a partir del siglo XVII hay una proliferación de las imitaciones de la porcelana oriental en Europa y Nueva España. Incluso existieron copias de copias. Tanto Talavera de la Reina como otros centros de producción, se fijaron en copias fidedignas de las porcelanas orientales, como las venecianas que iban mejorando su técnica, para realizar la suya propia. Es por ello por lo que ya en este momento existen copias de las copias, ayudando muchas veces a que su precio disminuya y que pueda ser adquirida por un público más amplio59. Es en este contexto donde se pudieron encontrar las quince piezas de loza «contrahecha a la de la China», valorada en cincuenta y dos reales, que vino con la dote de Isabel de la Cruz, casada con Juan Moreno, labrador, vecino de la villa de Pilas y estante en Sevilla (1610)60.

Si atendemos al precio de estas piezas de cerámica a imitación de la de China podemos observar que, haciendo la división pertinente, cada pieza tuvo un precio de 3,47 reales (117,87 maravedís), confirmando la diferencia en cuanto al precio que existió si lo comparamos con las piezas de origen oriental.

Por otra parte, la mayólica de Puebla de los Ángeles tiene como origen la cerámica de Talavera, gracias al conocimiento de la llegada de alfareros a Nueva España desde el siglo XVI. Con motivo de esta clara inspiración es que la denominación de esta cerámica sea la de talavera poblana61. Luego fueron otras influencias, principalmente la indígena y la oriental, las que influyeron en la construcción de una cerámica con identidad propia. Tanto en las cerámicas de servicio, como en el azulejo estuvo presente esta influencia de la porcelana china, concretamente la del periodo Ming de blanco sobre azul, como ya hemos ido indicado anteriormente. La presencia de esta influencia oriental en el azulejo de Talavera o Sevilla no fue tan presente como en los casos de Puebla. Tanto los motivos, muchas veces copiados directamente y ya a partir del siglo XVII se empezaron a mezclar con los indígenas, como la técnica y uso de los dos colores característicos, hacen que sea interesante su estudio62.

En un principio, estos motivos orientales se copian sin motivo aparente, lo cual choca con la alta intencionalidad que tienen los motivos chinos en cada una de sus representaciones en las porcelanas. Esta intencionalidad, muchas veces espiritual, se pierde, y lo hace todavía más cuando estos motivos se mezclan con los propios novohispanos, ya a partir de finales del siglo XVII y principios del XVIII63.

La talavera poblana se suele dividir en tres tipos fundamentalmente: la amarilla, común y fina y la loza refina. Esta última se caracterizó por su influencia oriental, y fue la que más popularidad logró tener, recordando a las porcelanas kraak y llegando a ser referente de la mayólica de Puebla de los Ángeles en la actualidad64.

La fabricación de esta loza se hizo de manera similar a la de Talavera: tras moldear el barro, se horneaba, para luego pintar de blanco y volver a hornear, y luego decorar65.

En la documentación analizada sólo hay un único ejemplo que pueda ilustrar esta mezcla entre loza de Puebla y de China, que sin embargo es tan presente y repetida en los casos sevillanos con la de Talavera. Se encuentra en el inventario de María de Morales, en el que se indica la existencia de «diez e seis platos y quatro escudillas de loça de la Puebla y cinco platos y un toncillo de China»66.

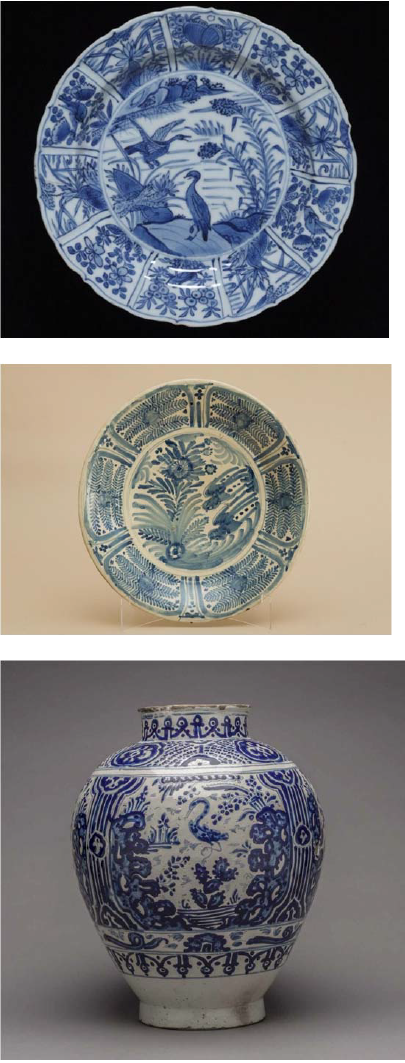

Lo cierto es que, como bien se puede observar en las imágenes que se muestran a continuación, los temas que aparecen en las porcelanas orientales se van a terminar asimilando y adaptando a las realidades culturales de cada zona. En ambos casos se observan escenas de vegetación y animales, en este caso aves. Si observamos mejor, ya en la talavera poblana el ave va ligada al cactus, ambos elementos propios de la cultura novohispana.

Imagen 2. C.792-1917: Plato de Jingdezhen. 1595-1625. © Victoria and Albert Museum, London

Imagen 4. LE2254. Ming-Style blue and White jar with bird on cactus. Ca. 1700. Hispanic Society of America Museum.

Imagen 3. CE03010: Plato de Talavera de la Reina, serie de helechos y golondrinas. 1650-1730. Masú del Amo Rodriguez. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid.

7. ¿QUÉ USOS TUVIERON ESTAS PORCELANAS ORIENTALES EN NUEVA ESPAÑA Y SEVILLA?

Una vez planteados los diferentes espacios en los que se han analizado y encontrado estas porcelanas orientales, así como ponerlas en comparación, es imprescindible saber qué usos se le dieron. Para ello, se han tomado ejemplos de ambos casos, tanto de Nueva España como de Sevilla, para ver cómo desarrollaron sus usos dentro de las viviendas novohispanas y sevillanas.

Gracias a la información que nos aporta la documentación, estas porcelanas dentro del contexto en el que fueron creadas tuvieron una función como recipiente de menaje, es decir, para albergar la comida o bebida que consumiesen sus poseedores (muchos casos de utensilios para el consumo del té), así como un uso ritual, relacionado con la religión de tradición taoísta china67. El uso de vajilla continuó una vez llegaron a los distintos lugares de la Monarquía. Además, se observa que pudieron obtener un nuevo uso, quizá más extendido que el primero, el de exposición. En ambos casos, es un elemento de ostentación social, aunque la distinción será mayor en aquellos casos en los que el poseedor pertenece a un nivel socioeconómico más humilde.

Para ello, es necesario observar el número de estos bienes que se encuentra en cada uno de los casos. Se ha percibido que en aquellos casos en los que existió un juego de porcelana, o ésta fue numerosa, fue más probable que fuera utilizada como vajilla de mesa, eso sí, para ocasiones especiales, en las que los propietarios tenían visita o en celebraciones. La mayoría de los ejemplos en los que existen juegos de esta loza, es compartida con la de Talavera, como ya se ha mencionado anteriormente. Este es el caso de la dote de Felipa de Mogollón y Mendoza, vecina de la collación de Santa María, casada con Gonzalo Fernández de Rojas, abogado de la Real Audiencia de Sevilla, natural de la ciudad de Córdoba y residente en Sevilla. En la dote, la esposa lleva al matrimonio, entre otros bienes, lo siguiente: «Yten toda la losa de la China y de España azul e blanca necesaria para el servicio en tres ducados»68. Dentro de la imprecisión en la descripción del inventario, se conoce que este juego de porcelana que compartió la Talavera y la de China fue utilizada para el servicio, es decir, para este uso propiamente del menaje de mesa que se ha indicado.

Dentro de esta función de servicio o menaje, si se hace una división de la loza novohispana en torno a qué iba dedicada, podemos clasificarlas entre aquellas porcelanas que fueron destinadas al servicio de la comida o bebida. En ambos casos, predominan aquellos utensilios que estaban dedicados a la comida, más que a la bebida: platos y escudillas principalmente, como ya se ha indicado en los apartados anteriores.

Por otra parte, hay casos en los que hay personas que poseen una porcelana, o varias, pero algunas están rotas. En estos casos, es muy probable que estas porcelanas funcionaran como elemento de prestigio dentro del espacio doméstico familiar, que estuvieran en exposición para que pudieran ser observadas por las personas que accediesen a dicho espacio privado. Para ello, podemos ver el caso de la almoneda del expediente de bienes de difuntos de Alonso del Riego, en la que se indica la venta de 8 platos, «algunos quebrados» a Francisco de Torres en 2 pesos69.

Este hecho, además, habría que encuadrarlo dentro del contexto que establece Días Antunes para los objetos de origen asiático en general, diferenciando entre aquellos que estuvieron en un contexto de sociabilidad dentro del hogar y fuera de él. En el hogar, son los propietarios de estos bienes quienes eligen quién tiene acceso a ellos, mientras que fuera de él cualquiera puede verlo70. Por este motivo, hace falta añadir que dentro de la vivienda van a entrar familiares o personas que pertenecen al círculo cercano de los poseedores de los bienes. Habría que cuestionarse, por tanto, si la ostentación que se ejerce en estos casos es diferente a la ejercida fuera del hogar.

8. CONCLUSIONES

A lo largo del presente artículo se ha podido ver cómo las porcelanas fueron mercancías que llegaron de manera cuantiosa y se volvieron muy populares tanto en Europa como en América, sobre todo una vez se estableció la ruta del galeón de Manila, quedando conectado Europa, América y Asia. En este caso, el análisis ha estado centrado en el caso de la Monarquía Hispánica, poniendo en comparación expedientes de bienes de difuntos de Nueva España, mayoritariamente pertenecientes a Ciudad de México, que fue el centro económico del virreinato, así como de inventarios y dotes en Sevilla, puerto de entrada de todas las mercancías venida de las Indias.

Parece que estas porcelanas procedentes al periodo de Wanli (1573-1620) son menos comunes, si se comparan con la producción que existió a partir de la mitad del siglo XVII y ya en el siglo XVIII. Ya no sólo por producción mayor o menor, sino por cómo se han conservado hasta nuestros días, o incluso ya en el siglo XVIII, como queda atestiguado en estudios arqueológicos como el realizado en Lisboa entre los años 2009 y 201571. Por ello, su estudio a través de fuentes manuscritas como las notariales es de gran valor para poder contrastar esta información.

Si comparamos los casos encontrados en Sevilla y Nueva España, lo primero que se puede observar que el número de porcelanas por persona en el caso novohispano es altamente superior a los casos sevillanos. Esto responde a que los expedientes novohispanos se circunscriben dentro de un nivel de vida más alto, mientras que en los casos sevillanos se han recogido ejemplos que pertenecieron a personas de diferentes niveles, y a diversas ocupaciones. Los precios que estas piezas tuvieron, frente a lo que pueda parecer, no difieren mucho entre las piezas que se conocen en Nueva España y Sevilla.

Como ya se venía indicando al inicio de este trabajo, el número de estas porcelanas ha estado determinado por la tipología documental analizada. Los inventarios post mortem y almonedas de los expedientes de bienes de difuntos novohispanos han proporcionado información suficiente para conocer estas porcelanas, así como ponerlas en comparación con los casos sevillanos. En cambio, si se compara la documentación de los Protocolos Notariales sevillanos, se puede ver que los inventarios apenas aportan información acerca de estas porcelanas, encontrando pocos casos y pocas piezas. Es por ello que, enlazando con lo planteado al inicio, la documentación y el momento en el que se realizaba determinó que apareciesen este tipo de objetos, al menos en los casos sevillanos.

Gracias a la información que aportan las dotes se ha podido conocer el nivel socioeconómico de los poseedores, al igual que el nivel socio profesional de los poseedores de los inventarios post mortem. El nivel socioeconómico de las esposas osciló en su mayoría entre 820 y 9.999 reales, coincidiendo con las divisiones de dotes menores y medianas que se ha realizado en este trabajo. Dentro de cada caso, ha sido ilustrativo observar cuál fue la profesión de los otorgantes o su relación en las dotes para conocer el nivel de vida de las familias que poseyeron estos bienes.

Lo cierto es que en aquellos casos en los que se encuentran dotes con rentas medianas o bajas de las novias hablan de una imitación a través de la posesión de este tipo de objetos suntuarios. También hay que tener en cuenta que en aquellos casos en los que se muestran en la documentación pocas porcelanas o porcelanas que pudieron estar en mal estado o rotas, son utilizadas como elemento diferenciador dentro del propio círculo cercano de los particulares. Es por ello por lo que la cultura de la distinción social a través de lo material y lo visual fue esencial dentro del Antiguo Régimen (y más concretamente hasta la segunda mitad del siglo XVII), y un ejemplo de ello han sido la muestra de estudio que se han mostrado72.

En relación con la mimetización que surgió a raíz de la llegada de estas porcelanas, se ha podido ver que, tanto en Talavera de la Reina, como en Puebla de los Ángeles, existieron casos en los que la cerámica local intentó asemejarse en cuanto a decoración y composición. Aun así, no se perfeccionará la técnica hasta finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Estas cerámicas, además, aparecieron junto a la de China en la documentación analizada, muchas veces sin poder distinguir una de otra.

Por último, se ha analizado el papel que jugaron estos bienes dentro de la vida cotidiana de los novohispanos y sevillanos de inicios del siglo XVII, llegando a la conclusión que por lo general fueron utilizadas como un medio de distinción social, usadas bien de exposición o para eventos especiales, elemento que rompe muchas veces con la utilización ritual que pudieron tener estas porcelanas en su contexto de producción.

Todo ello nos ayuda a ver cómo a través de la documentación notarial, junto con apoyo de otras fuentes como arqueología o Historia del Arte, se ha podido ver un fenómeno de conexión global a escala local. Además, cómo ya en los siglos modernos existió asimilación de aspectos culturales de zonas tan alejadas en el espacio. Esto se debió principalmente a la existencia de cierto interés de un grupo, minoritario pero importante, de la sociedad europea, y la castellana y novohispana en particular.

9. BIBLIOGRAFÍA

Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos (2007), La ruta española a China, Ediciones el Viso, Madrid.

Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos (2015), Historia moderna: Europa, África, Asia y América, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Álvarez-Ossorio Alvariño, Antonio (1999), «Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de la distinción en Castilla (SS. XVI-XVIII)», Revista de Historia Moderna, 17, pp. 263-278.

Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos (2013), Un océano de seda y plata: el universo económico del Galeón de Manila, Consejo de Investigaciones Científicas, Sevilla.

Bonialian, Mariano (2014), «La Contratación de la China por América Colonial a principios del siglo XVII: La mirada de Francisco Valverde de Mercado, Gobernador de Panamá», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 40, pp. 11-41.

Bonialian, Mariano (2016), «La «ropa de la China» desde Filipinas hasta Buenos Aires. Circulación, consumo y lucha corporativa, 1580-1620», Revista de Indias, Vol. 76, 268, pp. 641-672.

Bonialian, Mariano (2017a), «Acapulco: puerta abierta del Pacífico, válvula secreta del Atlántico», Relaciones intercoloniales. Nueva España y Filipinas, pp. 127-146.

Bonialian, Mariano (2017b) «La seda china en Nueva España a principios del siglo XVII. Una mirada imperial en el Memorial de Horacio Levanto», Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, Año 35, 1, pp. 147-171.

Calderón Quintero, Francisco Raúl (1988), Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias, Fondo de Cultura Económica, México.

Carrillo, Rubén (2014) «Asia llega a América. Migración e influencia cultural asiática en Nueva España (1565-1815)», Asiadémica: revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental, 03, pp.81-98.

Castillo Cárdenas, Karime (2013), «La influencia de la porcelana oriental en la mayólica novohispana: su valor simbólico y su papel en la construcción de identidad», en L. Chen y A. Saladino Carcía (comps.). La nueva Nao: de Formosa a América Latina, Universidad de Tamkang, Taipei, pp. 41-61.

Castillo Cárdenas, Karime (2015), «La influencia de la porcelana china en el azulejo novohispano», en L. Chen y A. Saladino García (eds.), La nueva Nao: De Formosa a América Latina. Reflexiones en torno a la globalización desde la era de la navegación hasta la actualidad, Universidad de Tamkang, Taipei, pp. 31-42.

Centenero de Arce, Domingo (2022), «Resistencias a la primera globalización. Sedas chinas y persas, situación americana, contestación castellana y dinámicas imperio-comerciales durante el reinado de Felipe III», Cuadernos de Historia Moderna 47, 1, pp. 87-111.

Dias Antunes, Luís Frederico (2018), «A vida social das Colchas e outros bens indo-portugueses: seus usos e valor para lá do comércio (séculos XVI-XVIII)», Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 26, pp.1-23.

Ferreira, Sara, Neves, César, Martíns, Andrea y Teixeira, André (2017), «Fragmentos da Mesa Nobre e de uma cidade em transformação: porcelana chinesa em contexto de terramoto da Praça do Comércio (Lisboa, Portugal)», en I Encontro de Arqueologia de Lisboa–Uma cidade em escavação, pp. 459-477.

Flynn, Dennis Owen y Giráldez, Arturo (2002), «Cycles of silver: global economic unity through the mid-eighteenth century», Journal of World History, Vol. 13, 2, pp. 391-427.

García Fernández, Máximo (1999), «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1700-1850: el ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda», en B. Yun Casalilla y J. Torras Elías (dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercialización: Cataluña, Castilla, siglos XVII-XIX, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, pp. 133-158.

García-Ormaechea y Quero, Carmen (2003), «El coleccionismo de arte extremo oriental en España: porcelana china», Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 18, pp. 231-252.

Gasch-Tomás, José Luis (2018), The Atlantic world and the Manila galleons: Circulation, market, and consumption of Asian goods in the Spanish empire, 1565–1650, Brill, Leiden.

Gerritsen, Anne (2020), The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World, Cambridge University Press, Cambridge.

Gerritsen, Anne y McDowall, Stephen (2012), «Global China: material culture and connections in world history», Journal of World History, 23.1, pp. 3-8.

Gil, Juan (2011), La India y el Lejano Oriente en la Sevilla del siglo de oro. Instituto de la Cultura y las Artes, Departamento de Publicaciones, Sevilla.

González Linaje, María Teresa (2020), «Porcelana china: breve pincelada sobre su inserción cultural en México», La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana, 54, pp. 55-59.

Junco, Roberto y Fournier, Patricia (2008), «Del celeste imperio a la Nueva España: importación, distribución y consumo de la loza de la China del periodo Ming Tardío en el México virreinal», en L. Chen y A. Saladino García (eds.), La Nueva Nao: De Formosa a América Latina. Intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes, Universidad de Tamkang, Taipei, pp. 3-22.

Lu, Tai-Kang (2019) «The Kraak Porcelains Discovered from Taiwan and Macao, and Their Relationship with the Manila Galleon Trade», Archaeology of Manila Galleon Seaports and Early Maritime Globalization, pp. 147-160.

Machuca, Paulina (2012), «De porcelanas chinas y otros menesteres: Cultura material de origen asiático en Colima, siglos XVI-XVII», Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. 33, 131, pp.77-134.

Maillard Álvarez, Natalia (2019), «Pedro de Portonaris y las redes mercantiles internacionales del libro en Sevilla», en M. F. Fernández Chaves, R. M. Pérez García y B. Pérez (dir.), Mercaderes y redes mercantiles en la Península Ibérica (siglos XV-XVIII), Universidad de Sevilla, Sevilla, pp.155-178.

Miyata, Etsuko (2019a), «Ceramics from Nagasaki: A Link to Manila Galleon Trade», Archaeology of Manila Galleon Seaports and Early Maritime Globalization, Springer, Singapore, pp. 161-172.

Miyata, Etsuko (2019b), «Comercio entre Asia y América durante los siglos XVI y XVII: intervención portuguesa en el galeón de Manila», en C. Yuste López y G. Pinzón Ríos (coords.), Nueva España. Puerta americana al Pacífico asiático, siglos XVI-XVIII, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp.109-128.

Molero García, Jesús (2023), «Claudio de Pontonaris: ejemplo de consumo de bienes asiáticos en Nueva España a inicios del siglo XVII», en O. Rey Castelao y F. Cebreiro Ares (coords.), Los caminos del modernismo. VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores de Historia Moderna, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Núñez Gutiérrez, Álvaro Jesús (2018), «¿El lejano oriente en Sevilla? La presencia de productos asiáticos en la Sevilla de Carlos II (1670-1700)», Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, Tomo 101, 306, pp. 191-218.

Oropeza Keresey, Déborah (2007) Los «indios chinos» en la Nueva España: la inmigración de la nao de China, 1565-1700, Tesis Doctoral, Colegio de México, México.

Pierson, Stacey (2012), «The movement of Chinese ceramics: appropriation in global history», Journal of World History, vol. 23, 1, pp. 9-39.

Pleguezuelo Hernández, Alfonso (1992), «Sevilla y Talavera: entre la colaboración y la competencia», Laboratorio de arte, 5, pp. 275-293.

Pleguezuelo Hernández, Alfonso (2003), «Regalos del Galeón. La porcelana y las lozas ibéricas en la Edad Moderna», en A. J. Morales Martínez (coord.), Filipinas, Puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina, Seacex, Madrid, pp.131-146.

Portela Hernando, Domingo (1999), «Apreciaciones sobre la evolución de «Las Talaveras». Siglos XVI al XX», Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 38, pp. 329-334.

Rosillo Fairen, Bárbara (2016), La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, Sevilla.

Ruiz Gutiérrez, Ana (2010), «Influencias artísticas en las artes decorativas novohispanas», en P. San Ginés Aguilar (ed.), Cruce de miradas, relaciones e intercambios. Universidad de Granada, Granada, pp. 333-344.

Ruiz Gutiérrez, Ana (2017), El Galeón de Manila: 1565-1815: intercambios culturales, Universidad de Granada, Granada.

Sanz de la Higuera, Francisco J (2014), «A la mesa de los burgaleses del Setecientos. Mantelerías, cuberterías, vidrios y vidriados», Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 34, pp. 107-130.

Ströber, Eva (2006), «The Earliest documented Ming-Porcelain in Europe: A Gift of Chinese porcelain from Ferdinando de’Medici (1549–1609) to the Dresden court», International Asian Art Fair, pp. 11-19.

Vila Vilar, Enriqueta (1982), «Las ferias de Portobelo: apariencia y realidad del comercio con Indias», Anuario de Estudios Americanos, 39, pp.275-340.

Wang, Guanyu (2019), «Chinese porcelain in the manila galleon trade», Archaeology of Manila Galleon Seaports and Early Maritime Globalization, pp. 93-113.

Yun Casabilla, Bartolomé (2019), Los Imperios Ibéricos y La Globalización de Europa, Galaxia Gutenberg, Barcelona.

1. M. Alfonso Mola, Marina, C. Martínez Shaw (2015), 131-132.

2. J. L. Gasch-Tomás (2018), 165-176.

3. M. Bonialián (2014), 11-41.

4. M. Bonialián (2016), 641-672.

5. M. Bonialián (2017), 147-171.

6. Véase J. Molero García (2022).

7. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Sección de Protocolos Notariales (a partir de ahora: AHPSe, PNS), oficio 1, legs. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228; oficio 3, legs. 1620, 1621, 1622, 1623, 1629, 1630, 1631, oficio 24, legs. 16765, 16766, 16767, 16768, 16774, 16775, 16776, 16809.

8. M. Alfonso Mola, C. Martínez Shaw (2013); J. L. Gasch-Tomás (2018).

9. F. J. Sanz de la Higuera (2014): 107-130.

10. M. García Fernández (1999).

11. A. J. Núñez Gutiérrez (2016).

12. B. Yun Casabilla (2019).

13. S. De Covarrubias Orozco, El Tesoro de la Lengua castellana, 1611, 1185r

14. A. Pleguezuelo Hernández (2003), 131-146.

15. E. Ströber (2006), 11-19.

16. C. García-Ormaechea y Quero (2003); S. Pierson (2012), 9-39.

17. R. Junco, P. Fournier (2008), 3-22.

18. G. Wang (2019), 93-113.

19. A. Gerritsen (2020), 195.

20. R. Junco, P. Fournier (2008), 3-22.

21. S. Pierson (2012), 9-39.

22. Ibidem

23. E. Miyata (2019b), 109-128.

24. E. Miyata (2019a), 161-172.

25. T. K. Lu (2019), 147-160.

26. D. O. Flynn, A. Giráldez (2002), 391-427.

27. R. Junco, P. Fournier (2008), 3-22.

28. E. Vila Vilar (1982); M. Bonialian (2017a).

29. F. R. Calderón (1988), 574-575.

30. E. Ströber (2006), 11-19.

31. A. Pleguezuelo Hernández (2003),131-146.

32. F. R. Calderón (1988), 456-459.

33. Archivo General de Indias (AGI) CONTRATACIÓN,247A,N.1,R.11; CONTRATA-CIÓN,498B,N.2,R.3; CONTRATACIÓN,298,N.1,R.7; CONTRATACIÓN,509,N.9; CONTRATACIÓN, 937,N.2; CONTRATACIÓN,298,N.1,R.5

34. Diccionario de Autoridades (1737): Vasija baja y redonda, con una concavidad en medio, y un borde o alero alrededor. Hacese de diversos tamaños y materias: como de plata, oro, peltre, barro, porcelana y madera. Usase de él en las mesas para servir viandas, comer en él, y para otros usos.

35. Diccionario de Autoridades (1737): El plato pequeño.

36. Diccionario de Autoridades (1770): Mortero de bronce y comúnmente pequeño, que sirve para machacar o moler alguna cosa. Es voz compuesta del artículo al y del nombre arábigo mihiric, que P. Alcalá trae por correspondiente del castellano almirez.

37. Diccionario de Autoridades (1732): Vaso redondo y cóncavo, que comúnmente se usa para servir en ella el caldo y las sopas.

38. Diccionario de Autoridades (1734): Cierta vasija de vidrio a modo de redoma, que sirve para poner en ella vino u otro licor.

39. Diccionario de Autoridades (1739): Vaso que sirve para beber y otros usos: son de diversas figuras, como anchas, y extendidas, de campanilla, y otras.

40. Diccionario de americanismos: 1. Recipiente hondo de boca ancha que se emplea para servir ensaladas caldos y otros guisos (Cuba); 2. Jarro con asa para beber (República Dominicana).

41. Diccionario de Autoridades (1739): Taza pequeña, y de un borde bajo, en que se mezclan algunos ingredientes o se ponen algunos licores y colores, que se necesitan tener a mano. Llámese también salsera.

42. AGI, CONTRATACIÓN,503B,N.13; N. Maillard Álvarez (2019), 155-178; J. Molero García (2022).

43. AGI, CONTRATACIÓN,937,N.2

44. Diccionario de Autoridades (1726), f.588r.

45. P. Machuca (2012), 77-134.

46. AGI,CONTRATACIÓN,937,N.2.

47. J. Gil (2011).

48. D. Centenero de Arce (2022), 87-111.

49. AHPSe, PNS, leg.217, ff.226r-229v.

50. AHPSe, PNS, leg.217, ff.252r-255v.

51. AHPSe, PNS, leg.212, ff.1352r-1353v.

52. J. L. Gasch-Tomás (2018), 170-176.

53. Véase D. Oropeza Keresey (2007), 164-173.

54. A. Pleguezuelo Hernández (2003), 131-146.

55. AHPSe, PNS, leg. 217, ff.252r-255v.

56. A. Pleguezuelo Hernández (2003), 131-146.

57. Ibidem; D. Portela Hernando (1999).

58. A. Pleguezuelo Hernández (2003), 131-146.

59. Ibidem; M.T. González Linaje (2020), 55-59.

60. AHPSe, PNS, leg.289, ff.382v-383r.

61. A. Pleguezuelo Hernández (2003), 131-146.

62. K.Castillo Cárdenas (2013), 41-61; (2015), 31-42.

63. Ibidem.

64. A. Ruiz Gutiérrez (2017), 266-277.

65. A. Ruiz Gutiérrez (2010).

66. AGI, CONTRATACIÓN, 298, N.1, R.5

67. A. Gerritsen (2020), 195

68. AHPSe, PNS, leg.1669, ff.58r-64v.

69. AGI, Contratación, N.1, R.11.

70. L. F. Dias Antunes (2018).

71. S. Ferreira; C. Neves; A. Martins y A. Texeira (2017), 459-477.

72. A. Álvarez-Ossorio Alvariño (1999), 263.